田んぼの雑草にはどんな種類があるのか、気になりますよね。稲の生育を妨げる雑草は、収穫量に直接影響を与えるため、農家の方にとっては毎年向き合わなければならない大きな課題です。代表的なものは何か、特にヒエのような水田雑草の見分け方や、そもそもなぜ生えるのかという根本的な疑問を持つ方も多いでしょう。この記事では、効果的な雑草対策はもちろん、お金をかけずに雑草対策する方法は?といった具体的な疑問にもお答えします。さらに、発生を抑制するにはどうすれば良いのか、その具体的な方法を、科学的な根拠も交えながら分かりやすく解説していきますので、ぜひ日々の圃場管理の参考にしてください。

この記事で分かること

- 田んぼでよく見られる代表的な雑草の種類とその生態がわかる

- 一年生雑草と多年生雑草の根本的な違いと、それぞれに適した対策を理解できる

- 特に厄介な「ヒエ」と稲を正確に見分けるための具体的なポイントが明確になる

- 除草剤だけに頼らない、コストを抑えた持続可能な雑草対策を学べる

田んぼに生える雑草の種類と生態

- 田んぼの雑草で代表的なものは?

- 厄介な水田雑草の見分け方とは

- 一年生と多年生、雑草の生態の違い

- そもそも田んぼに雑草はなぜ生えるのか

- 特に問題となる雑草「ヒエ」

- 田んぼのヒエの見分け方は?イネとの違い

田んぼの雑草で代表的なものは?

日本の水田という、世界的に見ても特殊な湛水環境には、その環境に高度に適応した多種多様な雑草が生育します。これらの雑草は、繁殖戦略や生活史によって大きく「一年生雑草」と「多年生雑草」に分けられ、さらに形態的な特徴からイネ科、広葉、カヤツリグサ科などに細かく分類されます。ここでは、全国の水田で特に問題となりやすく、農家の皆さんを悩ませる代表的な雑草をピックアップして、その特徴を詳しく見ていきましょう。

カヤツリグサ科の雑草:難防除の筆頭

カヤツリグサ科は、水田における「難防除雑草」の代名詞とも言えるグループです。その多くが地下に繁殖器官を持ち、一度圃場に侵入・定着すると根絶が極めて難しいという共通点があります。

クログワイ:

「田んぼの厄介者」と聞いて、この名を挙げるベテラン農家は少なくありません。地下に形成する黒褐色の球状の塊茎(かいけい)によって旺盛に繁殖する、防除が非常に難しい多年生雑草です。驚くべきことに、鋤床(すきどこ)の下、地下30cm以上の深さからでも芽を出し、その塊茎の寿命は土中で5年以上も生存可能です。発生期間が春から夏にかけて非常に長く、だらだらと発生し続けるため、一度の除草剤散布では完全に抑えきれないのが最大の特徴です。

ホタルイ類 (イヌホタルイなど):

水田で最も発生量が多いと言われるホタルイ属の雑草です。基本的には種子で繁殖しますが、刈り株が越冬して翌年再生することで多年生化する性質も持ちます。特に近年、特定の除草剤成分(スルホニルウレア系)が効かない「SU抵抗性」を持つタイプが全国的に大きな問題となっています(出典:農業協同組合新聞)。発生量が多くなると、稲の生育を阻害するだけでなく、斑点米の原因となるカメムシ類の温床にもなるため、注意が必要です。

ミズガヤツリ:

主に地下茎と茶褐色の紡錘形をした塊茎で繁殖する、大型の多年生雑草です。寒冷地での発生は少ないですが、特に温暖な地域の水田で多く見られ、水稲との養分競合が激しい強害雑草です。

広葉雑草:多様な姿で稲と競合

イネ科やカヤツリグサ科とは異なり、幅の広い葉を持つ雑草の総称です。その形状は様々ですが、繁殖力が旺盛な種類が多く、水田の養分を稲と激しく奪い合います。

オモダカ:

成長すると現れる、矢じりのような特徴的な三叉(さんさ)形の葉が目印の多年生雑草です。地下に形成される球状の塊茎で繁殖し、豊富な栄養を蓄えているため、春先の初期生育が非常に旺盛です。幼植物の段階では、同属のウリカワとよく似ていますが、成長に伴って葉の形が変化するため、区別が可能です。

コナギ:

光沢のあるハート型の葉が特徴的な、全国の水田でごく普通に見られる一年生雑草です。特に窒素成分の吸収量が稲よりも格段に多く、多発した圃場では稲の生育が著しく抑制されます。恐るべきはその繁殖力で、1個体から7,000粒もの種子を生産するという報告もあり、一度発生を許すと翌年以降、爆発的に増加する危険性をはらんでいます。

益草(えきそう)としての側面も?

全ての雑草が「悪」というわけではありません。例えば、アオウキクサやアカウキクサといった浮草類は、田植え後の水面をカーペットのように覆うことで、他の雑草の種子が発芽するために必要な光を遮断し、その発生を物理的に抑制する働きをすることがあります。これらは「益草」と呼ばれることもありますが、過度に繁茂すると水温の上昇を妨げたり、稲の初期生育に影響を与えたりする可能性もあるため、やはり適切な管理が求められます。

厄介な水田雑草の見分け方とは

水田雑草の防除戦略を立てる上で、最初の、そして最も重要なステップが「敵を知ること」、つまり「どの雑草が自分の田んぼに生えているのか」を正確に識別することです。特に、多くの雑草が芽生える生育初期は、どれも似たような姿をしており、その同定はプロの農家でも判断に迷うことがあります。ここでは、特に見分けが難しいとされる代表的な雑草の組み合わせと、その識別ポイントを写真付きで解説するイメージで、詳しくご紹介します。

オモダカとウリカワ:成長過程で見極める

どちらも同じオモダカ科に属する多年生雑草で、地下にできる塊茎で繁殖するという共通点を持っています。特に幼い時期は、どちらも細長い線形の葉をしており、見分けるのは非常に困難です。しかし、成長するにつれて、その違いは誰の目にも明らかになります。

| 識別ポイント | オモダカ | ウリカワ |

|---|---|---|

| 成葉の形 | 数枚の線形葉の後、特徴的な矢じり型の葉を展開する | 成長しても矢じり型にはならず、細長いヘラ型のままである |

| 草丈 | 大型で、条件が良いと50cmを超えることもある | 比較的小型で、草丈は低く、水中や地表を這うように生育する |

| 花の様子 | 夏に、白い3枚の花びらを持つ直径2cmほどの比較的大きな花を咲かせる | オモダカよりも小さく、目立たない白い花をつける |

結論として、最も分かりやすい識別点は、成長後の葉の形です。田んぼを見回った際に、矢じりのような形の葉を持つ雑草があれば、それはオモダカであると断定して良いでしょう。この違いを理解することで、それぞれの生態に合わせた対策を講じることが可能になります。

アゼナとアメリカアゼナ:細部の観察が鍵

どちらもゴマノハグサ科の一年生雑草で、見た目が非常によく似ている近縁種です。SU抵抗性のタイプが増加している点も共通しており、より効果の高い除草剤を選択するためにも、正確な同定が求められます。

この2種を見分けるための決定的なポイントは、葉の付け根の形状にあります。

- アメリカアゼナ:葉の基部が丸みを帯びており、茎を抱きかかえるような形になっています。

- アゼナ:葉の基部は茎を抱かず、比較的すっきりしています。

非常に細かい違いであるため、肉眼での判別は難しいかもしれませんが、圃場にしゃがみこんで株元をよく観察したり、スマートフォンで接写して拡大したりすると、その違いがよく分かります。

見分けに迷った時の頼れる味方

雑草の同定に自信が持てない場合は、決して自己判断で終わらせないことが肝心です。最近では、農研機構が開発した「水田雑草判定アプリ」のように、スマートフォンで撮影した雑草の画像をAIが自動で判別してくれる便利なツールも登場しています。また、地域の農業改良普及センターやJAの営農指導員に相談すれば、専門家の視点から的確なアドバイスをもらえます。正確な診断が、効果的な防除への最短ルートです。

一年生と多年生、雑草の生態の違い

水田雑草への対策を計画する上で、その雑草が「一年生」なのか「多年生」なのかという生活史(ライフサイクル)の違いを理解することは、戦略の根幹をなすほど非常に重要です。なぜなら、その生態、特に繁殖の方法が全く異なるため、効果的な防除アプローチも自ずと変わってくるからです。

結論からシンプルに言えば、防除の基本戦略は以下のようになります。

一年生雑草は、種子を落とさせる前に叩く「次世代への連鎖を断つ」こと。

多年生雑草は、地下の親玉を枯らす「供給源を根絶やしにする」ことです。

一年生雑草:種子による世代交代

一年生雑草は、その名の通り、春に種子が発芽してからその年の秋までに開花・結実して新しい種子を残し、冬には枯れてしまう雑草です。彼らの生存戦略は、とにかく多くの種子を残し、次の世代へと命をつなぐことに特化しています。

- 代表的な雑草: コナギ、ヒエ(ノビエ)、イボクサ、アゼナ類、キカシグサなど

- 繁殖方法: 種子のみ

- 対策のポイント:

一年生雑草の防除は、いかに種子を発芽させないか、そして発芽してしまったものをいかに小さいうちに除去するか、という点に尽きます。このため、田植え前後に使用する除草剤(初期剤や一発処理剤)による土壌表面の処理層形成が非常に有効です。これにより、発芽しようとする雑草の芽を土の中で枯らすことができます。万が一、除草剤の効果が切れて発生してしまった場合でも、種子をつける前に抜き取ることで、翌年以降の発生密度(埋土種子量)を確実に減らしていくことができます。

多年生雑草:地下帝国による永続的な支配

多年生雑草は、冬になって地上部が枯れても、地下に塊茎(かいけい)、地下茎(ちかけい)、鱗茎(りんけい)といった栄養繁殖器官が生き残り、翌春に同じ株から再び芽を出す雑草です。種子による繁殖も行いますが、主な勢力拡大の手段はこの地下のネットワークです。

- 代表的な雑草: クログワイ、オモダカ、ウリカワ、ヒルムシロ、コウキヤガラなど

- 繁殖方法: 塊茎、地下茎、鱗茎 および 種子

- 対策のポイント:

多年生雑草の厄介さは、そのしぶとい生命力にあります。地表の葉を一時的に刈り取ったり、接触型の除草剤で枯らしたりしても、地下に栄養と次の芽を蓄えた繁殖器官が残っている限り、そこから何度でも再生してきます。そのため、対策は一度で終わらせるのが極めて難しく、数年がかりで地下の繁殖器官の貯蔵養分を消耗させ、その数を減らしていくという長期的な視点での戦略が不可欠です。成分が根まで浸透移行するタイプの除草剤を選択したり、後述する秋耕によって物理的に塊茎を死滅させたりといった、根本的な対策が求められます。

多年生雑草の安易な耕うんは逆効果を招く

クログワイなどが繁茂している圃場を、何も考えずにロータリーなどで耕うんしてしまうと、地下に張り巡らされた地下茎や塊茎が細かく分断されます。一つ一つの断片が新たな個体として再生する能力を持っているため、結果的に雑草の数を増やし、圃場全体に拡散させてしまうという最悪の事態を招きかねません。対策を行う際は、雑草の生態をよく理解した上で、適切な農機具や作業方法を選択することが極めて重要です。

そもそも田んぼに雑草はなぜ生えるのか

毎年、時間と労力をかけて丁寧に除草作業を行っているにも関わらず、なぜ次の年にはまた同じように雑草が生えてくるのか。この素朴な疑問の裏には、水田という人工的な生態系が持つ、雑草にとって極めて好都合な環境条件が隠されています。

田んぼに雑草が絶えない主な理由は、「植物の生育に最適な3大要素の充足」「水田雑草の発芽に適した季節的要因」「土壌中に眠る膨大な過去の遺産(埋土種子)」という3つの条件が見事に揃っているからです。

理由1:水・光・養分という生命の源が常に満ちているから

田んぼは、言うまでもなく、稲という作物を集約的に栽培するために、人間が最適化した環境です。常に水が張られ、稲の成長に必要な肥料(窒素・リン酸・カリ)が定期的に供給されます。また、稲以外の植物は基本的に排除されるため、太陽の光を遮るものもありません。植物が健全に成長するための「水・光・養分」という三大要素が、これほど完璧に揃った場所は自然界にはほとんど存在しません。これは稲にとって理想的な環境であると同時に、その環境に適応する術を身につけた水田雑草にとっても、競争相手の少ない最高の生育ステージなのです。特にコナギのように窒素の吸収量が極めて旺盛な雑草は、施肥された養分を稲から奪い取る形で、爆発的に繁茂します。

理由2:初夏の高い気温と代かきが発芽の号砲となるから

日本の水田で問題となる雑草の多くは、春に発芽し夏に生育する、いわゆる「夏生雑草」です。これらの雑草の種子は、地温が15℃~20℃以上に上昇すると、休眠から覚めて活発に発芽を開始します。全国的に田植えが行われる初夏は、まさに雑草たちが一斉に活動を開始するのに最適な季節なのです。さらに、田植え前に行う「代かき」という作業が、彼らの発芽のスイッチを押す重要な役割を果たしています。代かきによって土壌がかき混ぜられることで、それまで地中深くに眠っていた種子が地表近くに移動し、発芽に必要な光と温度の刺激を受けることになるのです。

理由3:土の中に数十年分の種子が眠っているから(埋土種子)

これが、雑草が毎年なくならない最も根本的で厄介な理由と言えるでしょう。一見すると雑草が一本も生えていないクリーンな田んぼの土の中にも、実は「埋土種子(まいどしゅし)」と呼ばれる、休眠状態の雑草の種子が天文学的な量、蓄積されています。

研究によれば、水田の土壌1平方メートルあたり、深さ10cmまでの中に、数千から数万個もの生きた種子が含まれていると言われています。これらの種子は驚くほど寿命が長く、例えばホタルイの種子は10~20年、クログワイの塊茎は5年以上も土の中で発芽の機会を待ち続けることができるのです。

代かきや耕うん、あるいはモグラの活動など、何らかのきっかけでこれらの眠れる種子が地表近くに運ばれ、好適な条件が揃うと、何十年という時を経て発芽します。つまり、たとえ今年、圃場の雑草を完璧に防除できたとしても、土の中に膨大な「過去の遺産」がストックされている限り、雑草との戦いは決して終わることがないのです。

特に問題となる雑草「ヒエ」

数ある水田雑草の中でも、稲作の歴史と共に常に農家を悩ませ続けてきた、いわば「宿敵」とも言える存在が「ヒエ」です。一般的に「ノビエ」と総称されるタイヌビエやイヌビエなどの雑草は、なぜこれほどまでに問題視されるのでしょうか。その理由は、単に生えているというだけでなく、稲の収量や米の品質に直接的かつ深刻なダメージを与える、非常に手強い競争相手だからです。

稲の収量を直接奪う「強害草」としての性質

ヒエが最も問題となるのは、その稲に対する圧倒的な競合力です。ヒエは稲と非常によく似たイネ科の植物であり、生育に必要な環境条件(水、光、養分、温度)がほぼ同じです。そのため、水田という限られた空間の中で、稲のすぐ隣でこれらの資源を直接奪い合います。

特にヒエは、多くの栽培稲品種よりも光合成能力(C4植物に分類される)が高く、窒素などの養分を吸収する力も強いとされています。そのため、対策を怠ると稲の草丈をはるかに超えて大きく成長し、上から覆いかぶさるようにして太陽光を独占します。光を奪われた稲は健全な生育ができず、収量の源となる穂の数を増やす「分げつ(ぶんげつ)」が著しく抑制されてしまいます。結果として、収穫できる穂の数が減り、籾の登熟も悪くなることで、直接的な減収につながるのです。農研機構の研究報告によれば、移植と同時に発生したヒエが1平方メートルあたり20本あるだけで、収量が約19%も減少したというデータもあります。

米の品質を落とす「斑点米カメムシ」の温床に

ヒエの被害は収量だけにとどまりません。ヒエの出穂は一般的に稲よりも早いため、その若い穂は、お米の品質を著しく低下させる害虫である斑点米カメムシ類の格好のエサとなり、重要な繁殖場所を提供してしまいます。水田内や畦畔にヒエが多く残っていると、そこで大増殖したカメムシが、その後出穂してくる稲の穂に移動し、熟す前の柔らかい米を吸汁します。この被害を受けた玄米は、黒い斑点が残る「斑点米」となり、農産物検査で等級が格下げされ、農家の収入減に直結してしまうのです。

除草剤への「抵抗性」という新たな脅威

さらに近年では、特定の除草剤成分を繰り返し使用した結果、その薬剤が効かなくなる「抵抗性」を持つヒエのバイオタイプ(生物型)が全国各地で確認され、深刻な問題となっています。同じ作用を持つ除草剤を連用することで、その薬剤に耐性のある個体だけが生き残り、子孫を増やしていくことで、圃場全体が抵抗性雑草に置き換わってしまう現象です。抵抗性ヒエが蔓延すると、これまで有効だった薬剤を散布しても全く効果がなく、防除が極めて困難になるため、作用性の異なる複数の除草剤を計画的に使用する(ローテーション散布)などの対策が不可欠となっています。

田んぼのヒエの見分け方は?イネとの違い

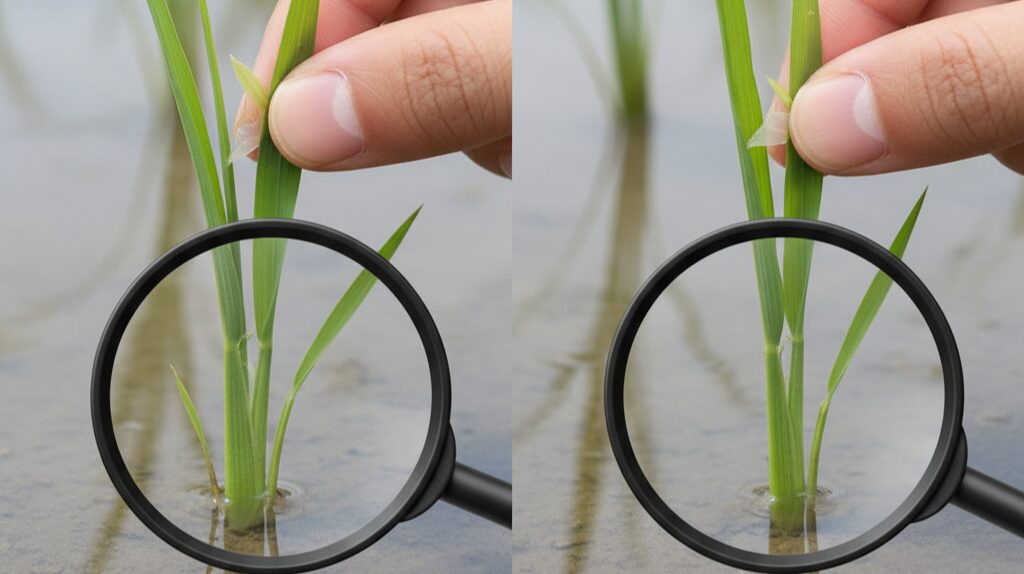

「田んぼのヒエと稲は、穂が出るまで見分けがつかない」――これは稲作経験者からよく聞かれる言葉です。確かに、分けつが進む前の生育初期段階のヒエは稲とそっくりで、その識別は非常に困難を極めます。しかし、いくつかの明確な識別ポイントを知っていれば、穂がつく前の早い段階でも、両者を見分けることが可能です。

最も確実で、古くから知られている見分け方は、葉の付け根にある「葉耳(ようじ)」と「葉舌(ようぜつ)」という小さな器官の有無を確認することです。

「葉耳」や「葉舌」なんて、普段の生活ではまず使わない言葉ですよね。でも、これがイネ科植物を分類する上での、とても重要な“身分証明書”のようなものなんです。ここをチェックするのが、一番簡単で確実な方法ですよ。

具体的には、葉が茎をくるりと包んでいる筒状の部分(葉鞘:ようしょう)と、平たく開いている葉本体(葉身:ようしん)の境目を、指でそっと開いて観察します。

| 識別ポイント | イネ(稲) | ヒエ(稗) |

|---|---|---|

| 葉耳(ようじ) | 葉鞘と葉身の境目に、小さな爪のような形の突起が左右一対ある | ない。つるっとしている。 |

| 葉舌(ようぜつ) | 葉鞘の内側に、白い膜状の突起がある(2つに裂けている) | ない。 |

| 葉の色・質感 | 品種によりますが、一般的にやや薄い緑色で、表面に細かい毛があるためザラザラしていることが多い | 濃い緑色で光沢があり、無毛でつるつるしていることが多い |

| 根元の色 | 品種にもよるが、赤みを帯びることは少ない | 株の根元が赤紫色を帯びることが多い |

結論として、葉の付け根を覗き込んで、耳や舌のような小さな白い突起があれば「稲」、つるっとして何もなければ「ヒエ」とほぼ100%判断できます。 この決定的な違いは、発芽直後の幼苗の段階から明瞭に現れるため、田植え後の早い時期に、除草剤で防除しきれなかったヒエを手で抜き取る際の重要な目印となります。雑草管理のために田んぼの中を見回る際は、少し面倒でも株の根元を覗き込んで、この違いを確認する習慣をつけることが、ヒエの早期発見・早期防除につながります。

田んぼの雑草、種類別の効果的な対策

- 基本となる水田の雑草対策

- 雑草の発生を抑制するにはどうする?

- お金をかけずに雑草対策する方法は?

- 田んぼの雑草の種類を知り防除しよう

基本となる水田の雑草対策

水田における効果的な雑草対策は、単一の画期的な方法に頼るのではなく、利用可能な様々な防除手段を適切に組み合わせる「総合的雑草管理(IPM: Integrated Pest Management)」という考え方が国際的な基本となっています。このアプローチにより、特定の除草剤への過度な依存を避け、抵抗性雑草の発達リスクを低減し、環境への負荷を最小限に抑えながら、長期的かつ安定した防除効果を目指します。雑草対策は、そのアプローチ方法によって大きく4つのカテゴリーに分類できます。

1. 耕種的防除(こうしゅてきぼうじょ):予防の哲学

これは、代かきや水管理、施肥、品種選定といった日常的な栽培管理技術を工夫することで、雑草そのものが生えにくい、あるいは生育しにくい圃場環境を意図的に作り出す、最も基本的かつ予防的な対策です。全ての防除の土台となる、最も重要な考え方と言えます。

具体例:複数回の丁寧な代かき、田植え後の深水管理、稲刈り後の秋耕、米ぬかや大豆などを利用した有機物処理、雑草に強い品種の選択など。

2. 物理的防除:直接的な除去

人の手や様々な農機具を用いて、既に発生してしまった雑草を物理的に引き抜いたり、掻き取ったり、埋没させたりして直接的に取り除く方法です。効果が目に見えて分かりやすく確実性が高い反面、多くの労力や時間を要するという側面があります。

具体例:昔ながらの手取り除草、チェーンや竹ぼうきなどを利用したチェーン除草、動力源を持つ乗用除草機による条間・株間の除草作業など。

3. 生物的防除:生態系の力を借りる

アイガモやコイといった、雑草を食べたり、田んぼの泥を掻き回して雑草の発生を抑制したりする生物の力を借りて防除する方法です。化学農薬を使用しないため、環境に優しいクリーンな農法として消費者からも注目されていますが、導入した生物の飼育管理に専門的な知識と手間がかかるのが特徴です。

具体例:アイガモ農法、コイやフナの放流、近年ではこれらの効果を模した「アイガモロボ」のような自動抑草ロボットも実用化されています。

4. 化学的防除:効率的な手段

農薬として登録された除草剤を使用して、雑草を選択的あるいは非選択的に枯殺・抑制する方法です。非常に省力的でコストパフォーマンスも高く、現代の稲作において最も広く普及している手段です。しかし、薬剤の選択や使用時期、使用量を誤ると薬害や効果不足を招くだけでなく、同じ薬剤の連用が抵抗性雑草の出現を誘発するリスクもはらんでいます。

具体例:田植え前後に使用する初期剤、長期間効果が持続する一発処理剤、生育が進んだ雑草を対象とする中期・後期剤などを組み合わせた体系的な使用。

成功の鍵は「組み合わせ」と「計画性」

これらの4つの防除法には、それぞれ一長一短があります。例えば、化学的防除だけに頼りすぎると抵抗性雑草という大きな問題に直面しますし、物理的防除だけでは広大な面積を管理しきれません。成功への鍵は、自分の田んぼで毎年どのような雑草が優占して発生するのかを正確に把握し、かけられる労力やコストを勘案しながら、これらの方法を計画的に、そして最適に組み合わせていくことにあります。

雑草の発生を抑制するにはどうする?

効果的な雑草対策の要諦は、「生えてきた雑草をどう叩くか」という後手のアプローチだけでなく、「そもそも雑草を発生させない、あるいは発生しにくくする」という先手の予防的な考え方を持つことです。ここでは、日々の農作業の中に組み込むことができる、雑草の発生を根本から抑制するための具体的な「耕種的防除」の方法を、そのメカニズムと共に詳しくご紹介します。

「丁寧な代かき」で種子を地中深くに封じ込める

代かきは、単に田んぼの土を柔らかくし、表面を均平にするだけの作業ではありません。雑草対策の観点から見れば、春一番の重要な防除作業と位置づけられます。特に、手間をかけて丁寧な代かきを2回以上行う「二度打ち」は、雑草の発生を物理的に大きく抑制する効果が期待できます。

まず、1回目の代かきを深水状態(多めの水を入れて)で行うと、土の中に眠っていた雑草の種子が比重によって水面に浮き上がったり、土壌表層に集まったりします。その後、数日間湛水状態を保ち、2回目の代かきを行うことで、これらの種子を土中に深く練り込み、酸素の少ない還元層に埋没させることができます。多くの雑草の種子は、発芽に光と酸素を必要とするため、物理的に発芽が困難な環境に封じ込めることができるのです。この時、水と土が混ざり合った「トロトロ層」を厚く、そして均一に作ることが、成功のポイントとなります。

「深水管理」で光を奪い、窒息させる

田植え後、水田の水深を安定的に5cm以上、可能であれば稲の生育に応じて10~15cmに保つ「深水管理」は、多くの水田雑草、特にヒエやコナギといった一年生雑草に対して非常に有効な抑制策です。

そのメカニズムは主に二つあります。一つは「光の遮断」です。雑草の種子の多くは、発芽のスイッチとして光を感知します(光発芽種子)。深い水を張ることで、田面の土壌に届く光の量が減少し、種子の発芽そのものを抑制します。もう一つは「物理的な障害」です。たとえ発芽しても、小さな芽が長い水中を伸びて水面上の空気に触れる前に、エネルギーを使い果たして枯死してしまう効果が期待できます。

深水管理が逆効果になる難防除雑草も

前述の通り、深水管理は多くの雑草に有効ですが、万能ではありません。オモダカやクログワイといった一部の難防除多年生雑草は、もともと沼地などの深い水環境に適応しているため、深水管理がかえって彼らの生育を助長してしまうことがあります。自分の田んぼでどの雑草が最も問題となっているかを見極め、その生態に合わせて水管理の方法を柔軟に変える判断力が求められます。

「秋耕」で多年生雑草の地下帝国を破壊する

クログワイやオモダカといった、地下に塊茎を作って越冬する多年生雑草に長年悩まされている圃場では、稲刈り後の「秋耕」が極めて有効な対策となります。

これらの雑草は、稲の収穫が終わる秋に、涼しくなる気候を合図に地下茎を活発に伸ばし、翌年の繁殖源となる塊茎に養分を蓄え始めます。この塊茎が完全に成熟する前の、稲刈り後できるだけ早い時期(9月~10月)にロータリーなどで耕うんを行うことで、地下茎を物理的に破壊し、塊茎の形成を阻害します。さらに、プラウなどを用いて土を深く反転させる「プラウ耕」を行い、未熟な塊茎を地表に露出させることで、冬の厳しい寒さや乾燥に直接さらし、物理的に凍結・乾燥死させることができます。この作業は一度で劇的な効果が出るものではありませんが、数年間継続することで、土壌中の塊茎密度を着実に減らし、翌春の発生を大きく抑制することが可能です。

お金をかけずに雑草対策する方法は?

雑草対策というと、どうしても高価な除草剤や最新の専用機械の導入を思い浮かべがちですが、農業経営の観点からは、できるだけコストを抑えたいのが本音でしょう。幸い、昔ながらの知恵や少しの工夫によって、お金をかけずに、あるいは非常に低コストで実践できる効果的な雑草対策も存在します。ここでは、環境への負荷も少なく、持続可能な農業の実践にもつながる、経済的なアイデアをいくつかご紹介します。

基本中の基本にして最強の「手取り除草」

最も原始的で、最も多くの労力を必要としますが、同時に最も確実性の高い方法が、人の手で雑草を一本一本抜き取る「手取り除草」です。特に、除草剤を散布した後に部分的に生き残ってしまった抵抗性雑草の疑いがある個体や、化学農薬を使用したくない有機栽培圃場では、不可欠な作業となります。

- メリット:薬剤を一切使わないため、作物にも環境にも安全。目的の雑草だけをピンポイントで除去できる。抵抗性雑草の蔓延防止に極めて有効。

- デメリット:膨大な時間と身体的な労力がかかる。クログワイのように地下茎で繋がっている雑草は、根を残すと容易に再生する。

広大な面積の全てを手作業で行うのは現実的ではありません。しかし、田んぼの周縁部や水口、水尻など、雑草が外部から侵入しやすいホットスポットだけでも、定期的に行うことで、圃場内への拡散を未然に防ぎ、全体の発生量をコントロールする上で大きな効果が期待できます。

昔ながらの知恵を科学する「米ぬか・くず大豆散布」

米ぬかやくず大豆を水田に散布する方法は、有機栽培や特別栽培に取り組む農家の間で、昔から伝わる雑草抑制技術として注目されています。

そのメカニズムは、散布された米ぬかなどの新鮮な有機物が、水中で急激に微生物によって分解されることにあります。この分解活動に大量の酸素が消費されるため、土壌表面が一時的に強い酸欠状態になります。これにより、ヒエのような発芽に酸素を必要とする雑草の種子の発芽を抑制する効果があります。また、分解の過程で酪酸などの有機酸が生成され、これがコナギなどの幼根の伸長を阻害するとも言われています。

散布のタイミングと適正量

散布量は一般的に10アールあたり米ぬかで50kg~150kg程度が目安とされていますが、土壌の肥沃度によって調整が必要です。タイミングは、雑草が発芽する前の、代かき後から田植え直後が最も効果的です。ただし、一度に大量に散布しすぎると、稲の根にダメージを与える有毒なガス(硫化水素など)が発生する「ガス湧き」の原因となることもあるため、まずは少量から試してみて、自分の田んぼに合った量を見つけるのが賢明です。

精米時に副産物として得られる米ぬかを有効活用できるので、非常に経済的でサステナブルな方法ですよね。ただし、その効果の現れ方は、水温や土壌の微生物相によっても大きく変動するため、「魔法の薬」というわけではありません。他の対策と組み合わせることで、その真価を発揮する方法だと考えるのが良いでしょう。

最強の無料資材「水」を徹底的に管理する

前述の「深水管理」は、圃場の水管理を徹底するという、非常にシンプルながら効果絶大な雑草対策です。ポンプを稼働させるためのわずかな電気代などを除けば、基本的にはお金をかけずに行える、最も経済的な方法の一つと言えます。田んぼの水口と水尻の管理を徹底し、水漏れを防ぎ、常に一定の適切な水位を保つことを意識するだけで、雑草の発生状況は劇的に変わります。雑草の種類や生育ステージに応じて水位を自在にコントロールする技術は、低コストで収量を安定させるための、まさにプロの腕の見せ所と言えるでしょう。

田んぼの雑草の種類を知り防除しよう

- 田んぼの雑草は繁殖方法により一年生と多年生に大別される

- 代表的な多年生雑草には地下に塊茎を作るクログワイやオモダカがある

- 代表的な一年生雑草には繁殖力が極めて高いコナギや強害草のヒエが挙げられる

- 効果的な対策を立てるためにはまず雑草の種類を正確に見分けることが重要

- 特にイネとヒエは穂が出る前でも葉の付け根(葉耳・葉舌)の有無で確実に見分けられる

- 一年生雑草は種子で繁殖するため種子を落とさせる前の初期防除が戦略の鍵となる

- 多年生雑草は地下の塊茎や地下茎で増えるため数年がかりで根絶を目指す必要がある

- 現代の雑草対策は複数の方法を計画的に組み合わせる総合的防除(IPM)が基本である

- 耕種的防除は雑草そのものが生えにくい環境を事前に作る最も重要な予防策

- 丁寧な代かきを複数回行うことで雑草の種子を物理的に地中深くへ埋没させられる

- 田植え後の深水管理は多くの雑草の発芽を光の遮断によって抑制する効果がある

- 稲刈り後の秋耕は多年生雑草の越冬器官である塊茎を冬の寒さと乾燥で死滅させるのに有効

- 手取り除草は最も確実な方法だが多くの労力を要するため計画的な実施が求められる

- 米ぬかの散布は土壌を一時的に酸欠状態にすることで雑草の発芽を抑える伝統的な知恵

- 自分の田んぼで毎年問題となる雑草の種類と生態を正確に把握することが成功への第一歩