ふと地図を眺めているとき、田んぼの地図記号について「どんな意味があるんだろう?」と疑問に思ったことはありませんか。現在の記号の由来が稲を切り取ったあとの切り株の形は?という点や、よく似ている畑は何を表していますか?といった違いだけでなく、実はこの記号には奥深い歴史が隠されています。田んぼの地図記号は昔は何種類あったのかご存知でしょうか。驚くことに、かつては田んぼが3つに分類され、その田と水田の違いが明確に示されていました。この記事では、そもそも地図に田んぼがある理由から、中学地理で三角点とは?と学んだような他の記号との比較まで、さまざまな角度から解説します。関連記号の一覧を見ながら、あなたの知らない地図記号の世界を探検してみましょう。

この記事で分かること

- 現在の田んぼの地図記号の由来と意味

- 畑や果樹園など似ている記号との見分け方

- 昔の地図に存在した複数種類の田んぼ記号

- 地図記号が軍事目的で利用された歴史的背景

田んぼの地図記号の基本と関連記号

- 稲を切り取ったあとの切り株の形?

- 畑の地図記号は何を表していますか?

- 果樹園や茶畑の記号も見てみよう

- 植生に関する地図記号の一覧

- 中学地理で習う三角点とは何か

稲を切り取ったあとの切り株の形?

現在の地図で使われている田んぼの地図記号は、稲を刈り取ったあとの「稲株(いなかぶ)」が並んでいる様子を図案化したものです。

田んぼに等間隔で残る稲の切り株を、真上から見たときのイメージが記号になっています。この記号は、稲だけでなく、蓮(はす)やい草、わさびなど、水を張った土地(水田)で栽培される作物の場所を示すために使われます。季節によって畑作物を栽培する土地も含まれることがあります。

非常にシンプルな形ですが、日本の農業の原風景ともいえる田んぼの様子を的確に表現している、よく考えられたデザインだと言えるでしょう。地図上でこの記号を見つけたら、「ここには稲穂が揺れる景色が広がっているんだな」と想像することができますね。

記号のポイント

現在の田んぼの記号は1種類のみで、稲刈り後の稲株をイメージして作られています。稲以外の作物でも、水を張って栽培する土地であればこの記号が使われます。

畑の地図記号は何を表していますか?

田んぼとよく似た土地利用に「畑」がありますが、こちらの地図記号は全く異なる形をしています。畑の地図記号は、アルファベットの「V」のような形、あるいは二葉の植物が芽を出した様子を描いたものです。

これは、植物の「双葉(ふたば)」をモチーフにしていると言われています。地面から芽生えたばかりの小さな葉の形を記号にすることで、野菜や穀物、牧草などが育つ土地であることを表現しています。

具体的には、陸稲(りくとう・おかぼ)、野菜、芝、パイナップル、牧草などを栽培している土地にこの記号が適用されます。水を張る「田」と、水を張らない「畑」では、栽培される作物だけでなく、土地の性質そのものが違うため、地図記号も明確に区別されているのです。

果樹園や茶畑の記号も見てみよう

田んぼや畑以外にも、農業に関連する土地を示す地図記号はいくつか存在します。ここでは代表的な「果樹園」と「茶畑」の記号を見てみましょう。これらの記号も、それぞれの作物の特徴をうまく捉えています。

果樹園の記号

果樹園の地図記号は、小さな円(〇)の上に短い縦棒が乗ったような形をしています。これは、りんごやみかん、梨といった果物が木になっている様子を図案化したものです。木の枝に実がなっている姿をシンプルに表現しており、一目で果樹園であることが分かります。

茶畑の記号

茶畑の地図記号は、3つの小さな黒い点が集まった形をしています。これは、お茶の木になる「実」の断面をモチーフにしています。お茶の実は3つの部屋に分かれていることが多く、その特徴を記号に取り入れています。静岡県など、お茶の産地の地図では頻繁に見かける記号です。

これらの記号は、由来を知ると覚えやすいですよね。地図記号は、その土地がどのように利用されているかを教えてくれる、情報の宝庫なんです。

植生に関する地図記号の一覧

地図には、田んぼや畑以外にも、その土地に生えている植物の種類(植生)を示す記号がたくさんあります。これらの記号を知ることで、地図からその地域の自然環境をより豊かに読み取ることができます。

- 広葉樹林(こうようじゅりん):葉が広く平たい木々(ブナ、クヌギなど)が広がる森を示します。葉の形を丸く描いたような記号です。

- 針葉樹林(しんようじゅりん):葉が針のように細長い木々(スギ、マツなど)が広がる森を示します。先の尖った木の形をしています。

- 竹林(ちくりん):竹が生い茂っている場所です。笹の葉をイメージした記号です。

- ヤシ科樹林(やしかじゅりん):ヤシやシュロといった南国の雰囲気を持つ木々が生えている場所を示します。

これらの記号は、山の様子や地域の気候などを推測する手がかりになります。例えば、針葉樹林の記号が多ければ林業が盛んな地域かもしれませんし、ヤシ科樹林の記号があれば温暖な気候の地域だと想像できます。

中学地理で習う三角点とは何か

地図記号の話をするとき、しばしば「三角点」という言葉が出てきます。これは田んぼや畑のように土地の利用状況を示すものではなく、地図を作成するための基準となる点のことです。

三角点は、正確な地図を作るために国土地理院が設置した測量の基準点で、全国の山の頂上や見晴らしの良い場所に設置されています。地図上では、小さな三角形(△)の中に黒い点(・)がある記号で表されます。この記号が示す場所の標高は、非常に精密に測られています。

記号の役割の違い

田んぼや畑の記号が「その場所が何であるか」を示すのに対し、三角点の記号は「その場所の正確な位置(緯度・経度・標高)」を示すという、根本的な役割の違いがあります。どちらも地図を読み解く上で欠かせない重要な情報です。(参照:国土地理院 地図記号一覧)

田んぼの地図記号の歴史と軍事的な背景

- 田んぼの地図記号は昔は何種類?

- 昔の地図にあった田んぼ3つの分類

- 「田」と「水田」の違いと沼田の存在

- 軍事上の田んぼがある理由とは

田んぼの地図記号は昔は何種類?

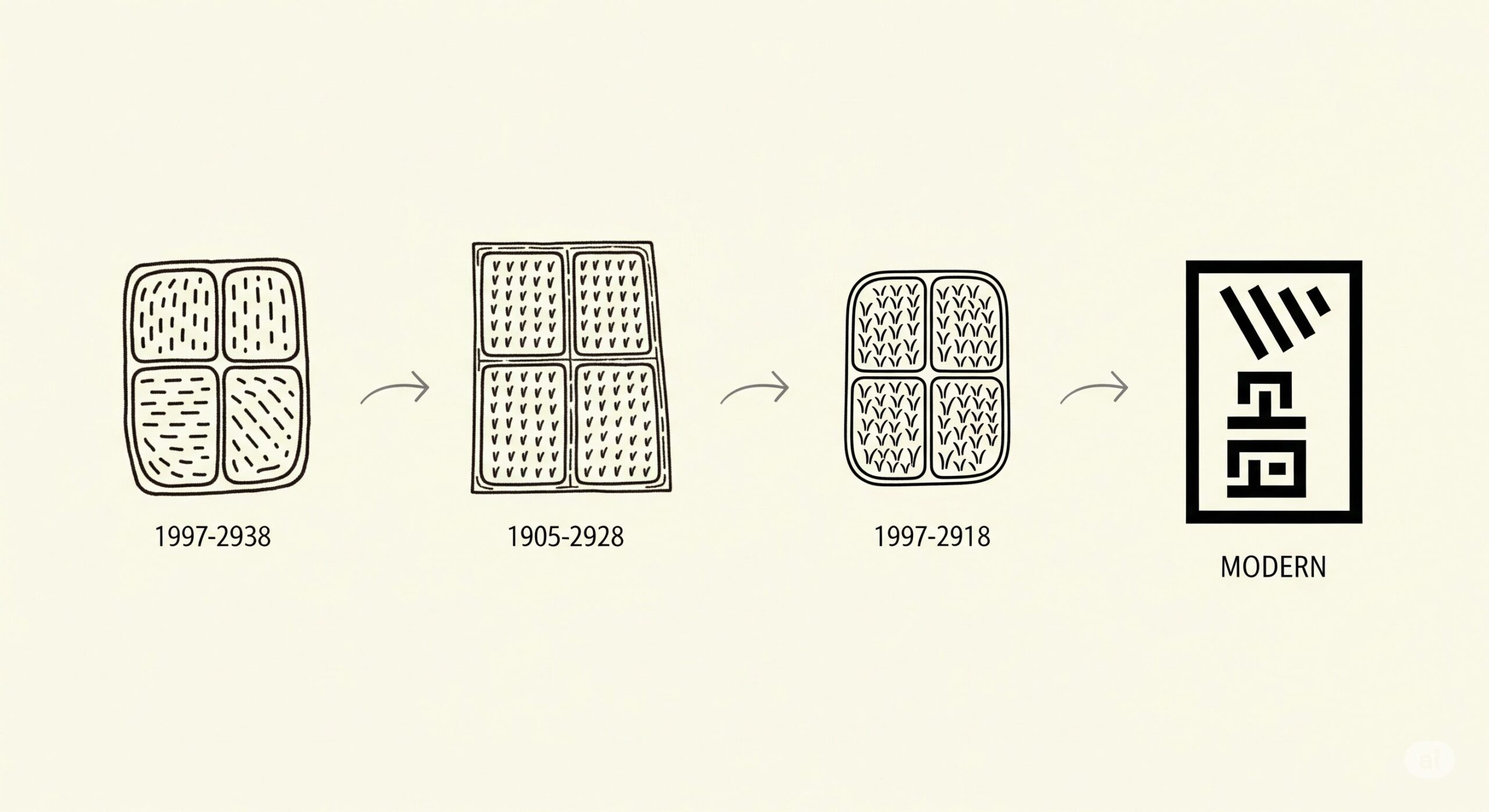

現在、田んぼを表す地図記号は1種類に統一されています。しかし、およそ昭和30年(1955年)頃までの古い地形図では、田んぼは3種類に描き分けられていました。

なぜ、わざわざ田んぼを複数種類に分けていたのでしょうか。それは、当時の地図が作られた目的と深く関係しています。現在の私たちが観光や地理学習で使うのとは異なり、昔の地図には非常に重要な役割があったのです。

この3種類の記号は、単に作物が違うといった理由ではなく、田んぼの「状態」、特に地面の硬さやぬかるみ具合によって使い分けられていました。次の項目で、その具体的な分類について詳しく見ていきましょう。

昔の地図にあった田んぼ3つの分類

古い地形図では、田んぼは以下の3つに分類されていました。

- 乾田(かんでん)

- 水田(すいでん)

- 沼田(ぬまた・しょうでん)

これらの記号は、現在の田んぼの記号をベースに、線を追加するなどして区別されていました。例えば、沼田は現在の記号の下に2本の横線が加わったような形をしていました。この微妙な違いが、後述する極めて重要な意味を持っていました。

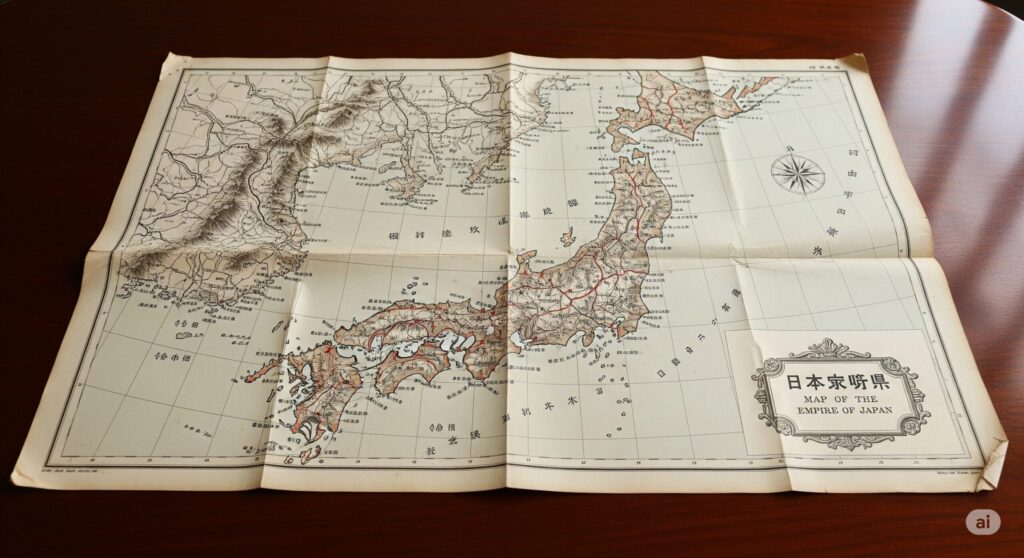

このような細かい分類は、日本の近代化と共に地図作成技術が発展していく中で定められました。特に、国土地理院の前身である大日本帝国陸軍の「陸地測量部」が中心となって作成した地図で、この分類が用いられていました。

「田」と「水田」の違いと沼田の存在

3種類の田んぼは、具体的にどのような基準で分類されていたのでしょうか。陸地測量部が発行した資料には、その定義が明確に記されています。

3種類の田んぼの定義

- 乾田:稲田のうち、冬期には水が涸れて人が歩行できる田んぼ。

- 水田:稲田、蓮田、藺田(いぐさだ)などのうち、四季を通じて水がある田んぼ。

- 沼田:泥土に膝まで埋まる、あるいは小舟を使わないと耕作できないような非常にぬかるんだ深い田んぼ。

つまり、この分類の最も重要な基準は「人間や物資がその上を通り抜けられるかどうか」という点でした。

乾田であれば冬場は人や馬、車両も通行できたでしょう。一方で水田はぬかるんでおり、通行は困難。そして沼田に至っては、通行は不可能と判断できます。特に沼田は、作家の司馬遼太郎が『街道をゆく』の中で記したように、肩まで水に浸かって田植えや稲刈りをするような場所で、現代ではほとんど見られなくなりました。

軍事上の田んぼがある理由とは

なぜ、これほどまでに田んぼの「通行のしやすさ」を細かく分類する必要があったのでしょうか。

その理由は、当時の地形図が「軍事目的」で作成されていたからです。地形図を作成していた陸地測量部は陸軍の組織であり、その第一の目的は国防、つまり戦争に備えることでした。

そうなんです。昔の地図は、軍隊がスムーズに行軍し、大砲や戦車といった兵器をどこまで運べるかを判断するための、極めて重要な軍事情報だったのです。

乾田であれば歩兵や車両が通行可能、水田なら歩兵は通れるが車両は難しい、沼田はすべて通行不可能、といった具合に、地図を見るだけで作戦地域への侵攻ルートを計画することができました。

地図記号から見る時代の変化

戦後、日本国憲法の下で平和主義が掲げられると、このような軍事的な分類は不要となり、田んぼの地図記号は現在の1種類に統一されました。地図記号の変遷は、日本の社会や時代の変化を映す鏡でもあるのです。(参照:国際日本文化研究センター 所蔵地図データベース)

まとめ:時代で変わる田んぼの地図記号

この記事では、田んぼの地図記号に関する様々な情報をお届けしました。最後に、記事全体の要点をリストで振り返ってみましょう。

- 現在の田んぼの記号は稲刈り後の稲株が由来

- 水を張って作物を育てる土地全般に使われる

- 畑の記号は植物の双葉をモチーフにしている

- 果樹園は果物が木になる様子を図案化している

- 茶畑の記号はお茶の実の断面がモデル

- 地図記号には土地の植生を示すものが多くある

- 三角点は土地の種類ではなく測量の基準点を示す

- 昭和30年頃まで田んぼの記号は3種類存在した

- 「乾田」「水田」「沼田」に分類されていた

- この分類は地面のぬかるみ具合に基づいていた

- 乾田は冬に乾き、人が歩行できる田んぼ

- 水田は一年中水があり、ぬかるんでいる田んぼ

- 沼田は小舟が必要なほど深い田んぼ

- 昔の地図は陸軍の陸地測量部が作成していた

- 分類の最大の理由は軍事目的であった

- 部隊や兵器の通行可否を判断するために使われた

- 戦後、軍事的な意味合いが薄れ記号は1種類に統一された

- 地図記号の歴史は日本の社会の変遷を反映している