畑と田んぼの違いについて、あなたはどれくらいご存知でしょうか。単に作る作物が違うだけだと思われがちですが、実は法律上の定義から土地の性質、さらには固定資産税といった税金の扱いまで、多くの点で異なります。この記事では、そうした基本的な疑問から、日本において畑と田んぼはどっちが多いのか、またお米の作付面積が一番多い県はどこなのかといった統計的な情報まで、幅広く掘り下げていきます。

さらに、そもそも畑で米は作れるかという興味深い問いや、200坪の土地がどのくらいの広さなのかという具体的なスケール感にも触れていきます。土地の活用を考える上では、畑に家を建てられますか?という農地転用の問題は避けて通れません。田んぼから畑にするにはどのような手続きや土壌改良が必要で、その費用はどのくらいかかるのか、そして国からの補助金は利用できるのかなど、実践的な情報も重要です。この記事を読めば、畑と田んぼに関するあらゆる疑問が解消され、土地の特性を深く理解できるでしょう。

- 法律や定義に基づいた明確な違い

- 土地の転用や活用に関する具体的な方法

- 転用や所有にかかる費用と税金の知識

- 土地の価値や特性に関する多角的な視点

法律や作物で見る畑と田んぼの違いとは?

- 日本では畑と田んぼはどっちが多い?

- 田んぼが一番多い県はどこ?

- そもそも畑で米は作れるか?

- 200坪の土地はどのくらいの広さ?

日本では畑と田んぼはどっちが多い?

現在の日本では、畑よりも田んぼ(水田)の面積の方が広いのが実情です。農林水産省が公表しているデータによると、日本の農地面積は時代と共に減少傾向にありますが、その中でも水田は依然として大きな割合を占めています。

具体的に、2023年の統計では、日本の総耕地面積は約432万ヘクタールでした。その内訳を見ると、田が約235万ヘクタール、畑が約197万ヘクタールとなっています。この数字からも、田んぼが畑よりも広いことが分かります。(参照:農林水産省 耕地面積調査)

しかし、食生活の多様化や農業従事者の高齢化、後継者不足といった社会的な背景から、水田を畑地や他の用途に転用する動きも見られます。そのため、将来的にはこの比率が変化していく可能性も考えられます。

豆知識:ヘクタール(ha)とは?

1ヘクタールは10,000平方メートル(m²)に相当します。これは、一辺が100メートルの正方形の面積と同じです。よく「東京ドーム何個分」という表現が使われますが、東京ドームの建築面積が約4.7ヘクタールなので、日本の水田面積は約50万個分に相当する計算になります。

田んぼが一番多い県はどこ?

日本で最も田んぼ(水田)の面積が広い県は、新潟県です。古くから米どころとして知られる新潟県は、広大な越後平野を有し、信濃川や阿賀野川といった大河がもたらす豊かな水資源に恵まれています。

農林水産省の統計によると、水田面積の上位は以下のようになっています。

| 順位 | 都道府県 | 水田面積(ヘクタール) | 特徴 |

|---|---|---|---|

| 1位 | 新潟県 | 約11万ha | コシヒカリの産地として全国的に有名。広大な平野と豊富な雪解け水が特徴。 |

| 2位 | 北海道 | 約10万ha | 広大な土地を活かした大規模農業が盛ん。近年、「ゆめぴりか」や「ななつぼし」などのブランド米が人気。 |

| 3位 | 秋田県 | 約8万ha | 「あきたこまち」で知られる米どころ。盆地が多く、米作りに適した気候を持つ。 |

このように、上位には東北地方や北海道といった、気候や地形が米作りに適した地域が並んでいるのが特徴です。これらの地域では、豊かな自然環境を活かした美味しいお米が数多く生産されています。

そもそも畑で米は作れるか?

結論から言うと、畑でもお米を作ることは可能です。畑で栽培されるお米は「陸稲(りくとう、または おかぼ)」と呼ばれ、水を張った田んぼで育つ「水稲(すいとう)」とは区別されます。

水稲が常に水に浸かった状態で育つのに対し、陸稲は畑作物と同様に、雨水や土壌の水分に頼って生育します。そのため、水稲に比べて乾燥に強いという特徴があります。

陸稲栽培の難しさと注意点

畑でお米を作れるとはいえ、水稲と同じような収量を期待するのは難しいのが現状です。陸稲栽培には以下のような課題があります。

- 収量の不安定さ:降雨量に生育が大きく左右されるため、天候によっては収量が激減することがあります。

- 肥料の要求量:水稲に比べて多くの肥料を必要とする傾向があります。

- 雑草対策:水を張らないため雑草が生えやすく、除草の手間が非常にかかります。

- 連作障害:同じ畑で作り続けると病気などが出やすくなるため、輪作などの工夫が必要です。

ちなみに、陸稲には「もち米」と「うるち米」の両方があり、茨城県や栃木県などを中心に、もち米品種が主に栽培されています。家庭菜園レベルで挑戦する人もいますが、商業ベースで安定した収益を上げるのは簡単ではないと言えるでしょう。

200坪の土地はどのくらいの広さ?

土地の広さを表す「坪」という単位は、日本では古くから使われていますが、具体的な大きさをイメージしにくい方もいるかもしれません。

まず、1坪は約3.31平方メートル(㎡)です。したがって、200坪の土地は以下のようになります。

200坪 × 約3.31㎡/坪 = 約662㎡

この「約662㎡」という広さを、身近なものに例えてみましょう。

200坪の広さの目安

- 学校の25mプール:約1.5個分(標準的なプールの面積を25m×15m=375㎡として計算)

- テニスコート(シングルス):約3.5面分(コート面積が約196㎡)

- コンビニエンスストア:約4〜5店舗分(標準的な店舗面積を120〜150㎡と仮定)

こうして見ると、200坪は個人が管理する畑としてはかなり広く、本格的な農業経営も視野に入る規模だと言えますね。一方で、家を建てる敷地としては、庭や駐車スペースを十分に確保できる、かなりゆとりのある広さになります。

農地の場合、この広さがあれば多品目の野菜を栽培したり、小さな果樹園を作ったりと、様々な活用法が考えられます。

土地活用で知る畑と田んぼの違いと注意点

- 田んぼから畑にするにはどうすればいい?

- 転用には土壌改良が必要不可欠

- 田んぼから畑への転用にかかる費用

- 田んぼから畑への転用に補助金は出る?

- 農地にかかる税金はどのくらい?

- 畑に家を建てられますか?農地転用とは

田んぼから畑にするにはどうすればいい?

田んぼを畑に転用する場合、最も重要な課題は「排水対策」です。田んぼは水を溜めるために作られているため、そのままの状態では水はけが非常に悪く、多くの畑作物の根腐れの原因となってしまいます。

主な排水対策には、以下の2つのアプローチがあります。

1. 物理的な排水性の改善

畑に溜まった水や、周辺から流れ込む水を物理的に排出する仕組みを作ります。

- 明渠(めいきょ):畑の周囲や内部に溝(水路)を掘り、水の逃げ道を作ります。比較的低コストで実施できますが、畑の中央部など、溝から離れた場所には効果が薄い場合があります。

- 暗渠(あんきょ):土の中にパイプなどを埋設して作る地下水路です。畑の表面を有効に使える上、全体の排水性を根本的に改善できる最も効果的な方法です。しかし、専門業者に依頼すると高額な費用がかかり、自力で施工するには多大な労力が必要です。

2. 法的な手続き

前述の通り、物理的な作業だけでなく、法的な手続きも必要です。自分の農地を転用する場合でも、農業委員会への届出や許可申請が求められます。この手続きを怠ると農地法違反となる可能性があるため、必ず事前に自治体の農業委員会に相談しましょう。

転用には土壌改良が必要不可欠

物理的な排水対策と並行して、土そのものを水はけの良い状態に変える「土壌改良」が不可欠です。

田んぼの土は、水を溜めるために意図的に作られた「鋤床層(すきどこそう)」と呼ばれる硬い粘土の層が地下15〜30cmあたりに存在します。この層が水の浸透を妨げるため、これを改善することが畑作成功のカギとなります。

主な土壌改良の方法

田んぼの土を、野菜作りに適したフカフカで水はけの良い土に変えるには、以下のような方法が有効です。

- 有機物の投入:牛ふん堆肥や腐葉土などの有機物を大量に投入し、土を耕します。これにより、土の中に隙間が生まれ、土が固まるのを防ぎ、水や空気の通り道となる「団粒構造」が促進されます。

- もみ殻の投入:もみ殻には水を弾く性質があり、粘土質の土同士がくっついて固まるのを防ぐ効果が期待できます。土壌の物理性を改善する資材として有効です。

- 緑肥作物の活用:セスバニアなど、根を地中深くまで伸ばす「緑肥作物」を栽培する方法もあります。深く伸びた根が硬い鋤床層を破壊し、枯れた後も土中に隙間を作るため、自然の力で排水性を高めることができます。

これらの土壌改良は、一度行えば終わりというものではなく、時間と労力をかけて継続的に行うことで、徐々に畑に適した土へと変化していきます。

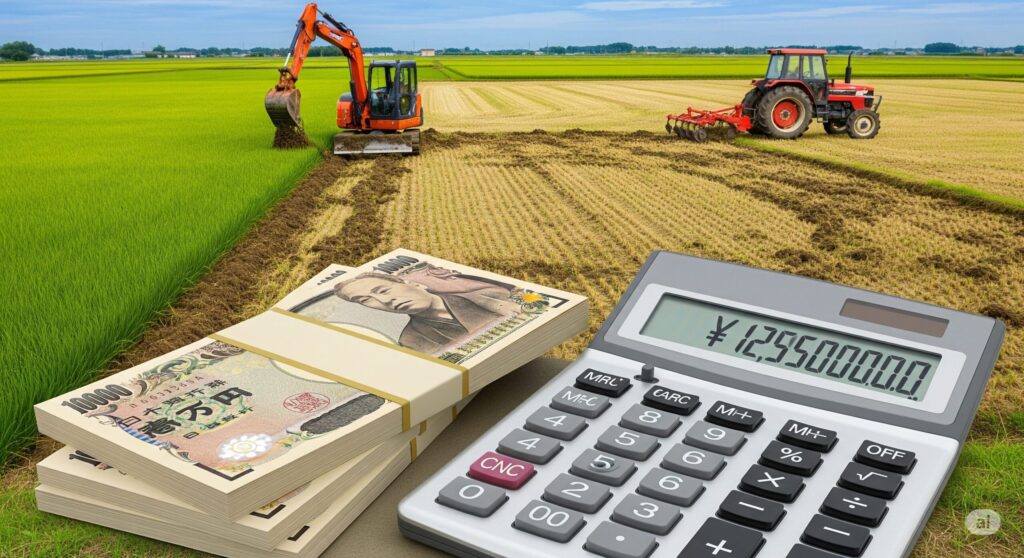

田んぼから畑への転用にかかる費用

田んぼを畑に転用する際にかかる費用は、その規模や工事の方法によって大きく変動します。

最も費用がかかるのは、排水性を根本的に改善する「暗渠排水工事」を専門業者に依頼する場合です。一般的に、10アール(約1000㎡)あたり数十万円から、場合によっては100万円以上かかることもあります。これは、重機を使った溝掘りや、専用のパイプ(暗渠管)の埋設、資材費などが含まれるためです。

費用の内訳と変動要因

- 重機・人件費:バックホーなどの重機を使うか、手作業で行うかで大きく変わります。

- 資材費:暗渠に使うパイプや、土壌改良に投入する堆肥・もみ殻などの量によって変動します。

- 土地の条件:土地の形状や広さ、アクセスのしやすさなども費用に影響します。

自分でクワなどを使って明渠(溝掘り)を行ったり、堆肥を投入したりする程度であれば、資材費と自身の労力だけで済むため、費用を大幅に抑えることが可能です。ただし、その分時間はかかり、効果も限定的になる可能性があります。

どのような方法を選択するにせよ、事前に複数の業者から見積もりを取る、あるいは自治体の農業指導センターなどに相談することをお勧めします。

田んぼから畑への転用に補助金は出る?

農地の改良や転用に関しては、国や地方自治体が様々な補助金や助成金制度を設けています。

例えば、耕作放棄地を再生して高収益な作物を栽培する場合や、担い手となる農家へ農地を集約する場合などに、基盤整備の費用の一部を補助する制度が存在します。代表的なものに「高収益作物次期作支援交付金」や「農地中間管理事業」に関連する協力金などがあります。

ただし、これらの補助金制度は、目的、対象者、期間、補助率などが細かく定められており、「単に自分の田んぼを畑にしたい」という理由だけでは対象とならないケースが多いのが実情です。多くは、地域の農業振興や食料自給率の向上といった、より大きな目的のために設定されています。

利用できる制度があるかどうかは、年度や地域によって大きく異なります。最も確実な方法は、お住まいの市町村の農政担当課や、地域の農業委員会、JA(農業協同組合)に直接問い合わせてみることです。どのような目的で転用したいのかを具体的に伝えることで、利用可能な制度を紹介してもらえる可能性があります。

農地にかかる税金はどのくらい?

農地を所有していると、他の土地や建物と同じように固定資産税がかかります。しかし、その税額は農地の種類や場所によって大きく異なります。

農地の固定資産税評価は、大きく分けて「農地評価」と「宅地並み評価」の2種類があります。

| 農地の区分 | 場所 | 評価方法 | 税額の目安(10アールあたり) |

|---|---|---|---|

| 一般農地 | 市街化調整区域など | 農地評価 | 数千円程度 |

| 市街化区域農地 | 市街化区域内 | 宅地並み評価 | 数万円~数十万円 |

上記のように、市街化を抑制すべき「市街化調整区域」にあるような一般的な農地は、農地としての収益性に基づいて評価されるため、税金は比較的安価です。これを「農地評価」と呼びます。

一方で、すでに市街地が形成されている「市街化区域」内にある農地は、将来的に宅地へ転用される可能性が高いと見なされ、近隣の宅地の価格を基準に評価されます。これを「宅地並み評価」と言い、固定資産税が非常に高額になるケースがあります。

生産緑地とは?

市街化区域内にある農地でも、「生産緑地」に指定されている場合は例外です。生産緑地は、良好な都市環境の形成を図るために保全が義務付けられている農地で、宅地並み評価ではなく農地評価が適用されるため、税負担が大幅に軽減されます。ただし、30年間の営農義務があり、自由に売却したり転用したりすることはできません。

このように、所有する農地がどの区域にあり、どの区分に該当するかによって税負担は大きく変わるため、納税通知書などをよく確認することが重要です。

畑に家を建てられますか?農地転用とは

結論から言うと、畑に無許可で家を建てることはできません。農地に家を建てるなど、農業以外の目的で利用するためには、「農地転用」という法的な手続きが必須となります。

これは「農地法」という法律で厳しく定められており、日本の食料自給率を維持するために、優良な農地が安易に失われるのを防ぐことが目的です。

農地転用の手続き

農地転用の手続きは、その農地がどの区域にあるかによって異なります。

- 市街化区域内の農地:事前に地元の農業委員会へ届け出ることで、比較的容易に転用が認められます。

- 市街化調整区域内の農地:原則として市街化を抑制する区域のため、転用は都道府県知事の許可が必要となり、そのハードルは非常に高くなります。周辺に他の土地がないか、転用の必要性が高いかなど、厳しい審査が行われます。

自分の土地でも自由にできない

たとえ自分の所有地であっても、地目が「田」や「畑」である限り、農地法の規制を受けます。許可なく無断で転用した場合、工事の中止命令や原状回復命令が出されるだけでなく、罰金や懲役といった厳しい罰則が科される可能性もあります。土地の活用を考える際は、必ず事前に専門家や自治体に相談してください。(参照:農林水産省 農地転用許可制度)

このように、農地を他の用途に使うには、物理的な造成だけでなく、複雑な法的手続きをクリアする必要があるのです。

まとめ:畑と田んぼの違いを理解しよう

この記事では、畑と田んぼの基本的な違いから、土地活用に関する専門的な知識まで幅広く解説しました。最後に、重要なポイントをリストで振り返ってみましょう。

- 田んぼと畑の最も大きな違いは用水を利用するかどうか

- 不動産登記法では用水を利用する農耕地が田、利用しないものが畑と定義される

- 日本では統計上、畑よりも田んぼ(水田)の面積の方が広い

- 水田面積が一番多い県は新潟県で、北海道、秋田県と続く

- 畑でも陸稲(おかぼ)というお米の栽培は可能だが収量確保は難しい

- 200坪は約662平方メートルで、学校の25mプールの約1.5個分に相当する

- 田んぼを畑にするには排水対策が最も重要

- 排水対策には明渠(溝掘り)や暗渠(地下水路)といった方法がある

- 田んぼの土中にある硬い鋤床層の破壊など土壌改良も不可欠

- 土壌改良には堆肥やもみ殻、緑肥の活用が有効

- 転用費用は暗渠工事を業者に頼むと高額になる場合がある

- 農地転用や改良には補助金制度があるが、条件は厳しい

- 利用できる補助金は市町村の農政課などに問い合わせるのが確実

- 農地にかかる税金は場所によって大きく異なり、市街化区域内は高額になりがち

- 畑に家を建てるには農地法に基づく農地転用の手続きが必須