「農業をはじめる.jp」を眺めながら、農業への憧れを募らせている方も多いのではないでしょうか。しかし、いざ一歩を踏み出すとなると、脱サラのリアルな実態や、転職を目指す40代の未経験者でも年齢的に可能なのか、といった不安がよぎります。また、農業を始めるには資金がいくら必要なのか、どのような手続きが求められるのか、そして気になる個人の年収や1番儲かる作物についても知りたいところです。中には、新規就農補助金1000万円はいつから利用できるのか、そもそも農家として認められるにはどうすれば良いのか、という具体的な疑問を持つ方もいるでしょう。一方で、若い人が農業をしない理由は何ですか?という根本的な問いや、移住先の募集情報など、知りたいことは尽きません。この記事では、そうしたあなたの様々な疑問や不安を解消するため、就農への道を一から分かりやすく解説していきます。

- 農業の現実的な収入や必要な資金がわかる

- 未経験から農業を始める具体的な方法がわかる

- 利用できる補助金や必要な手続きがわかる

- 就農に関するよくある疑問や不安が解消される

『農業をはじめる.jp』で知る農業のリアル

- 若い人が農業をしない理由は何ですか?

- 脱サラ農家のリアルな実態とは

- 農業における個人の年収はどのくらいか

- 農業で1番儲かる作物は何か

- 農業を始めるのに年齢は関係あるのか

- 40代未経験の転職でも農業は可能か

若い人が農業をしない理由は何ですか?

若い世代が農業への就業をためらう理由は、複合的な要因が絡み合っています。その中でも特に大きな要因として挙げられるのが、収入の不安定さと初期投資の大きさです。

農業は天候や市況に大きく左右されるため、会社員のように毎月安定した給料を得ることが難しい側面があります。また、独立して農業を始める場合、農地やトラクターなどの機械、ハウスなどの設備を揃えるために多額の初期費用が必要となります。これらの金銭的なハードルが、若い世代にとって大きな障壁となっているのが現状です。

さらに、肉体的な負担の大きさや休日の少なさも敬遠される一因です。作物の種類にもよりますが、繁忙期には休みなく働くことも珍しくありません。このような厳しい労働環境のイメージが、若い世代の農業離れにつながっていると考えられます。

農業のデメリット

・収入が天候や市場価格に左右されやすい

・農地や機械など、多額の初期投資が必要になる

・屋外での肉体労働が多く、体力的な負担が大きい

・繁忙期には休日が少なくなりがち

ただ、近年ではスマート農業の導入による省力化や、多様な販路の開拓による収入の安定化など、こうした課題を克服しようとする動きも活発化しています。イメージだけで判断せず、現代の農業がどのように進化しているかを知ることも大切です。

脱サラ農家のリアルな実態とは

脱サラして農業を始めることは、多くの人にとって大きな決断です。その現実は、自然の中での充実した生活という魅力的な側面と、厳しい経営という現実的な側面の両方を持ち合わせています。

成功している脱サラ農家の多くは、会社員時代に培ったスキルを農業経営に活かしています。例えば、営業経験者は販路開拓に、企画職経験者は事業計画の策定にその能力を発揮できます。自分の裁量で経営方針を決め、努力次第で収入を増やせる点は、会社組織にはない大きなやりがいと言えるでしょう。ストレスの多い都会の生活から離れ、家族と過ごす時間が増えたという声も多く聞かれます。

会社員時代の経験は、決して無駄にはなりません。むしろ、栽培技術以外の部分で大きな強みになりますよ。

一方で、現実は甘くないという声も少なくありません。特に新規参入者が直面する大きな壁が、農地の確保と地域コミュニティとの関係構築です。実績のない人に土地を貸してくれる地主は少なく、農地探しに何年も費やすケースもあります。また、地域の寄り合いや共同作業など、都会とは異なる人付き合いに戸惑うこともあるようです。農業は一人で完結する仕事ではなく、地域との連携が不可欠であることを理解しておく必要があります。

農業における個人の年収はどのくらいか

農業における個人の年収は、栽培する作物や経営規模、販売方法などによって大きく異なるため、「平均」という数字だけでは実態を掴むのが難しいのが実情です。

農林水産省の「農業経営統計調査」を参考にすると、個人で農業を営む場合の平均所得(売上から経費を引いたもの)は、法人経営に比べて低い傾向にあります。ただし、これは農業を副業的に行っている兼業農家も含まれた数値です。

前述の通り、農業所得の50%以上を占める「主業農家」に絞ると、平均所得は大きく上がります。これは、本気で農業経営に取り組めば、十分に生計を立てられることを示唆しています。

| 経営形態 | 平均所得(全国平均) |

|---|---|

| 個人経営全体 | 約115万円 |

| 個人経営(主業経営体) | 約434万円 |

| 法人経営 | 約424万円 |

上記の数値はあくまで平均です。実際には、工夫と努力によって年収1,000万円以上を実現している個人農家もいれば、残念ながら赤字に陥ってしまうケースもあります。(参照:農林水産省「農業経営統計調査」)

重要なのは、平均年収に一喜一憂するのではなく、自分の目指す農業スタイルでどれくらいの収益が見込めるのか、具体的な事業計画を立てることです。

農業で1番儲かる作物は何か

「1番儲かる作物はこれだ」と断言することは非常に困難です。なぜなら、作物の収益性は、その年の天候、市場の需要、栽培技術、そして販売戦略に大きく左右されるからです。しかし、一般的に高収益を狙いやすい作物の傾向は存在します。

その代表格が、トマトやイチゴ、パプリカといった施設野菜(ハウス栽培)です。施設栽培は、天候の影響を受けにくく、年間を通じて安定した生産と出荷が可能です。これにより、収益の見通しが立てやすいというメリットがあります。また、単価が高い傾向にあるため、限られた面積でも高い売上を目指せます。

一方で、施設栽培は初期投資が高額になるというデメリットもあります。ビニールハウスや暖房設備など、数百万円単位の投資が必要になることも少なくありません。

高収益を狙える作物の特徴

- 高単価な作物:シャインマスカットなどの高級果樹や、単価の高い野菜。

- 施設栽培が可能な作物:トマト、イチゴなど。計画的な生産が可能。

- 加工・ブランド化しやすい作物:ジュースやジャムに加工したり、独自のブランドで付加価値を付けられるもの。

結局のところ、儲かるかどうかは「何を育てるか」だけでなく、「どのように育て、どのように売るか」という経営手腕にかかっています。自分の技術レベルや資金、地域の特性に合った作物を選び、しっかりとした販売戦略を立てることが成功への鍵となります。

農業を始めるのに年齢は関係あるのか

結論から言えば、農業を始めるのに年齢は関係ありません。農林水産省の調査を見ても、新規就農者は20代や30代だけでなく、40代、50代、さらには60代以上と幅広い年代にわたっています。

特に農業界では、人口の高齢化が深刻な課題となっており、次世代の担い手確保が急務です。そのため、社会人経験を積んだ40代や50代の方々も「若手」として大いに歓迎される傾向にあります。体力面での不安を感じる方もいるかもしれませんが、それは工夫次第で十分にカバー可能です。

例えば、全ての作業を人力で行うのではなく、農機具やスマート農業技術をうまく活用することで、身体への負担を大幅に軽減できます。また、年齢を重ねたからこその経験や知識、判断力は、農業経営において大きな武器となります。

補助金制度の年齢要件に注意

農業を始めること自体に年齢制限はありませんが、国や自治体が設けている補助金や支援制度の中には、年齢要件が定められている場合があります。例えば、後述する「新規就農者育成総合対策」では、原則49歳以下といった条件があります。利用したい制度がある場合は、事前に要件を確認しておきましょう。

「もう年だから」と諦める必要は全くありません。強い意志と情熱があれば、何歳からでも農業への挑戦は可能です。

40代未経験の転職でも農業は可能か

40代で未経験から農業への転職は、十分に可能です。むしろ、これまでの社会人経験が大きな強みとなり、成功への後押しとなるケースも少なくありません。

農業は、作物を育てる栽培技術だけが全てではありません。むしろ、事業として成功させるためには、経営管理能力や販売戦略、そして地域の人々と円滑な関係を築くコミュニケーション能力といった、ビジネススキルが極めて重要になります。

例えば、以下のように前職のスキルを活かすことができます。

- 営業・販売職 → 独自の販路開拓、顧客との交渉

- 企画・マーケティング職 → 商品のブランディング、販売促進計画の立案

- 経理・事務職 → 経営分析、資金管理、補助金の申請手続き

- 管理職 → 作業の段取り、人材育成

このように、40代までに培ってきた経験は、農業という新しいフィールドで必ず役立ちます。「未経験だから」と臆することなく、自分のキャリアを強みとして捉えることが大切です。

「栽培は1年生、経営は社会人20年生」という意識を持つと、自分の強みが見えてきますよ。

もちろん、栽培技術の習得は必須です。農業大学校や研修制度を利用して基礎から学ぶ、あるいはまずは農業法人に就職して経験を積むなど、着実にスキルを身につける方法を選択しましょう。

『農業をはじめる.jp』で学ぶ就農へのステップ

農業を始めるには資金がいくら必要か

農業を始めるには資金がいくら必要か- 新規就農補助金1000万円はいつから?

- 就農に必要な手続きと流れを解説

- 農家として認められるには何が必要か

- 移住支援や研修生の募集情報を探す

- 『農業 を はじめる jp』で夢を叶えよう

農業を始めるには資金がいくら必要か

農業を始めるために必要な資金は、どのような農業を目指すかによって大きく変わりますが、一般的には数百万円から1,000万円程度が一つの目安とされています。

主な内訳は、トラクターなどの「機械・設備費」、ビニールハウスなどの「施設費」、そして経営が軌道に乗るまでの「運転資金」と「生活費」です。特に、売上がまだない初期段階を支える生活費(最低でも1〜2年分)を確保しておくことは非常に重要です。

全国新規就農相談センターの調査によると、栽培形態別の初期投資額(土地代を除く)の平均は以下のようになっています。

| 栽培形態 | 作物例 | 平均的な準備資金額 |

|---|---|---|

| 施設野菜 | トマト、イチゴ、ナス | 795万円 |

| 水稲 | 米 | 432万円 |

| 果樹 | リンゴ、モモ、ナシ | 367万円 |

自己資金だけで賄うのは危険

これだけの資金を全て自己資金で賄うのは現実的ではありませんし、リスクも高まります。後述する国の補助金や、日本政策金融公庫が提供する無利子の融資制度(青年等就農資金など)を積極的に活用し、無理のない資金計画を立てることが成功の鍵です。

新規就農補助金1000万円はいつから?

「新規就農で1000万円もらえる」という話を聞いたことがあるかもしれませんが、これは少し情報が誇張されている可能性があります。正確には、農林水産省が実施している「新規就農者育成総合対策」の中の「経営開始資金」という制度を指していることが多いです。

この制度は、次世代を担う新規就農者に対して、経営が安定するまでの最長3年間、年間最大150万円を交付するというものです。3年間で最大450万円となります。さらに、この制度を利用するには、市町村から「青年等就農計画」の認定を受ける必要があり、その認定新規就農者は、最大3,700万円を無利子で借りられる「青年等就農資金」という融資制度も利用できます。

これらの支援を組み合わせることで、1,000万円規模の資金調達が可能になることから、俗に「1000万円の補助金」と言われているようです。

経営開始資金の主な要件

- 独立・自営就農時の年齢が原則49歳以下であること

- 市町村から青年等就農計画の認定を受けていること

- 親の経営を継承する場合、新たな部門を立ち上げるなどの経営発展の取り組みを行うこと

- 生活費の確保を目的とした国の他の事業による給付等を受けていないこと

制度はいつから、という点については、毎年募集が行われています。ただし、予算には限りがあり、要件も変更される可能性があるため、就農を希望する市町村の農政担当部署や、地域の農業委員会に早めに相談することが重要です。

(参照:農林水産省 新規就農者育成総合対策)

就農に必要な手続きと流れを解説

思いつきでいきなり農業を始めることはできません。成功確率を高めるためには、段階を踏んで着実に準備を進めることが不可欠です。一般的には、以下のようなステップで進めていきます。

ステップ1:情報収集と就農相談

まずは「農業をはじめる.jp」のようなポータルサイトや、各自治体が開催する就農相談会に参加し、農業に関する幅広い情報を集めましょう。どんな働き方があるのか、どんな作物が栽培されているのかを知ることから始まります。

ステップ2:農業体験・研修

次に、短期の農業体験やインターンシップに参加し、実際の農作業を経験してみます。ここで「本当に自分に向いているか」を見極めることが大切です。本格的に就農を決意したら、農業大学校や先進農家の下で1〜2年間の実践的な研修を受け、栽培技術や経営ノウハウを習得します。

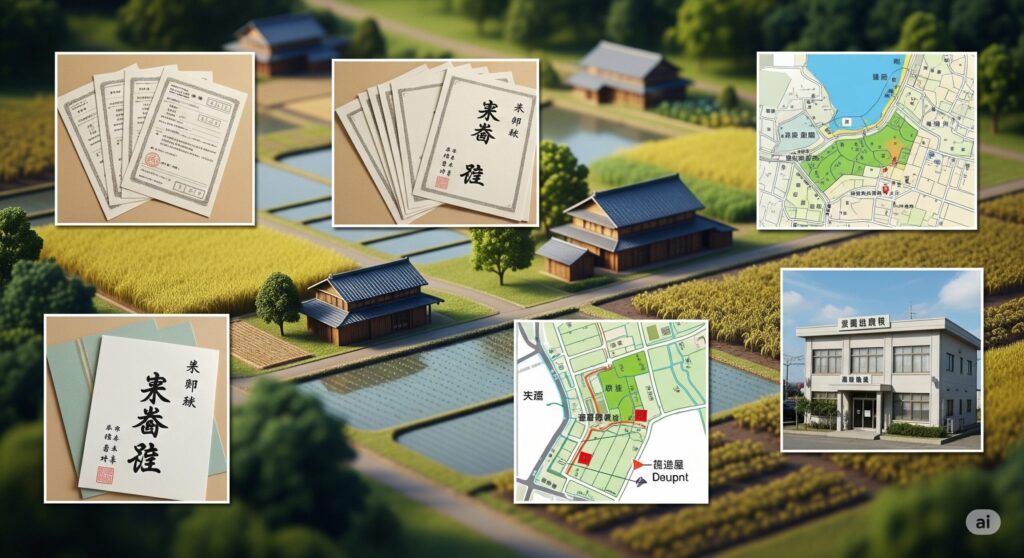

ステップ3:就農計画の作成・認定

「いつ、どこで、何を、どのように栽培し、どう販売して生計を立てるか」という具体的な事業計画である「青年等就農計画」を作成します。この計画書が市町村に認められると「認定新規就農者」となり、様々な支援措置を受けられるようになります。

ステップ4:農地・資金の確保

計画に基づいて農地を探します。地域の農業委員会や農地中間管理機構(農地バンク)に相談するのが一般的です。同時に、自己資金に加えて、前述の補助金や融資制度を活用して必要な資金を確保します。

ステップ5:就農開始

全ての準備が整ったら、いよいよ就農です。しかし、ここがゴールではありません。計画通りに進んでいるか常に確認し、地域の先輩農家や関係機関に相談しながら経営を安定させていくことが重要です。

農家として認められるには何が必要か

単に趣味で家庭菜園を行うことと、「農家」として事業を営むことの間には、法的な大きな違いがあります。事業として農業を行う、つまり「農家として認められる」ためには、農地法に基づき、市町村の農業委員会の許可を得る必要があります。

これがなぜ重要かというと、日本では農地が食料生産の基盤であるため、その売買や貸し借りが厳しく制限されているからです。農地を農地として利用し、農業を継続する意志と能力のある人でなければ、農地を取得(購入または賃借)することはできません。

農地法の許可は必須

農業委員会の許可なく農地を売買・賃借することは違法です。必ず正規の手続きを踏む必要があります。

農業委員会に「農家」として認められ、農地の利用許可を得るためには、前述の「青年等就農計画」のような、しっかりとした営農計画書を提出し、審査を受ける必要があります。審査では、以下の点などが確認されます。

- 計画している農業経営に必要な技術を持っているか

- 農作業に常時従事すると認められるか

- 経営する農地のすべてを効率的に利用して耕作すると認められるか

つまり、「農家として認められる」とは、作物を育てる技術だけでなく、「経営者」としての計画性と能力を公的に証明することだと言えるでしょう。

移住支援や研修生の募集情報を探す

未経験から農業を始める場合、移住や研修が大きな鍵となります。幸い、現在は多くの自治体や団体が新規就農者向けの支援制度や募集情報を積極的に発信しており、これらの情報を効率的に探すことが成功への第一歩です。

最も網羅的で便利なのが、全国の就農情報を一元的に集約したポータルサイト「農業をはじめる.JP」です。このサイトでは、全国の就農イベント、相談会、農業体験、研修、求人情報を地域や作目など様々な条件で検索することができます。マイページ機能に希望の地域や作物を登録しておけば、条件に合った新着情報がメールで届くため、情報収集の手間を大幅に省けます。

まずは「農業をはじめる.jp」をブックマークして、毎日チェックする習慣をつけるのがおすすめですよ!

また、各都道府県や市町村の公式サイトも見逃せません。多くの自治体が移住・定住ポータルサイトを運営しており、農業に関する支援策だけでなく、空き家バンクなどの住宅情報や、子育て支援情報なども併せて提供しています。特に「地域おこし協力隊」の制度を活用して、給料をもらいながら地域に馴染み、農業研修を受けるといったプログラムは、移住と就農を考えている方にとって非常に魅力的です。

主な情報収集先リスト

- 農業をはじめる.JP:全国の就農情報を網羅

- 全国新規就農相談センター:対面やオンラインでの相談が可能

- 各都道府県・市町村の公式サイト:移住支援や地域独自の補助金情報

- JA(農業協同組合)グループのサイト:地域ごとの研修制度や求人情報

これらの情報源を複合的に活用し、自分に合った地域や研修先を見つけることが、スムーズな就農への近道となります。

『農業をはじめる.jp』で夢を叶えよう

農業は収入の不安定さや初期投資の大きさから若い世代に敬遠されがち

農業は収入の不安定さや初期投資の大きさから若い世代に敬遠されがち- 脱サラ農家は自由な経営が魅力だが農地確保や地域との連携が課題

- 個人の年収は経営形態や作物で大きく異なり主業農家なら生計は可能

- 1番儲かる作物と断言はできないが施設野菜は高収益を狙いやすい

- 農業を始めるのに年齢制限はなく40代や50代も若手として歓迎される

- 40代未経験でも社会人経験を経営や販売に活かすことができる

- 就農の初期費用は数百万円から1000万円程度が目安

- 自己資金だけでなく国の補助金や無利子融資の活用が不可欠

- 新規就農者育成総合対策は経営が安定するまで資金を支援する制度

- 就農には情報収集から研修、計画作成、資金確保といったステップがある

- 農家として認められるには市町村の農業委員会から許可を得る必要がある

- しっかりとした営農計画の提出が農地取得の条件となる

- 移住や研修の情報は「農業をはじめる.jp」で効率的に探せる

- 自治体の移住支援や地域おこし協力隊の制度も有効な選択肢

- 農業への挑戦は十分な準備と計画性が成功の鍵を握る

農業を始めるには資金がいくら必要か

農業を始めるには資金がいくら必要か 農業は収入の不安定さや初期投資の大きさから若い世代に敬遠されがち

農業は収入の不安定さや初期投資の大きさから若い世代に敬遠されがち