家庭菜園で愛情を込めて育てたスイカ、収穫の瞬間はまさに栽培のクライマックスであり、待ち遠しいものですよね。しかし、スイカの収穫時期の見極めはプロでも気を使うほど繊細で、「早すぎて甘みが足りず、がっかり…」あるいは「待ちすぎて熟れすぎた…」といった経験をした方も少なくないでしょう。スイカの収穫時期はへその状態で判断するのが有名なコツですが、それだけに頼るのは危険です。より確実なのは、巻きひげの変化や、受粉してから何日経ったかといった複数のサインを総合的に見て、複合的に判断すること。これが成功への唯一の道と言っても過言ではありません。この記事では、「完熟しているサインは?」や「甘さは見た目で分かる?」といった誰もが抱く疑問に、プロの視点から一つひとつ丁寧にお答えし、最高のスイカを収穫するための具体的なポイントを徹底的に解説していきます。

この記事で分かること

- スイカの「へそ」を使った正確な収穫時期の見分け方

- へそ以外で確認すべき5つの重要な完熟サイン

- 収穫が早すぎた・遅すぎた場合の見極め方と対処法

- 大玉と小玉スイカで異なる収穫目安のポイント

スイカの収穫時期はへそで見極めるのが正解?

- 完熟しているサインは?

- へその色と弾力もチェックしよう

- 時期 見分け方で重要なへその注意点

- 早すぎ?熟れすぎ?へその状態で見抜く

- 甘さは見た目で分かる?

完熟しているサインは?

スイカの収穫時期を判断する上で、最もポピュラーで分かりやすい目安の一つが、スイカのお尻にある「へそ」(花落ち部分)の大きさです。この部分は、スイカの花が咲き終わった跡であり、果実の成長と共にその姿を変えていきます。

結論から言うと、このへそが5円玉くらいの大きさになっていれば、完熟に近づいている良いサインと言えます。なぜなら、スイカの果肉が成長して内側から皮を押し広げるにつれて、この花落ち部分もわずかに広がっていくからです。つまり、へその大きさはスイカ内部の成熟度を間接的に示してくれる、重要なバロメーターなのです。

もちろん、栽培しているスイカの品種によって最適な大きさには多少の差があります。例えば、果実自体が大きい大玉スイカでは、へそも500円玉に近いサイズになることもありますが、多くの品種では「5円玉サイズ」を基準として覚えておけば、大きな失敗はないでしょう。へそがまだ1円玉よりも小さいなど、明らかに未熟な場合は収穫を待ち、逆に大きくなりすぎている場合は次のセクションで解説する「熟れすぎ」の可能性を疑いましょう。

大きすぎるへそには注意

へそが5円玉よりも明らかに大きい、あるいは中央がへこんでいるように見える場合、内部の果肉が熟れすぎて繊維が崩れ、食感が悪くなる「棚落ち」という状態になっている可能性があります。大きければ大きいほど良いというわけではない点をしっかり覚えておきましょう。

へその色と弾力もチェックしよう

へその大きさと必ずセットで確認したいのが、「色」と「弾力」です。これらも収穫のタイミングを正確に知るための、見逃せないサインとなります。

まず色についてですが、完熟したスイカは、へその周り(お尻全体)がほんのりとクリーム色や黄色みを帯びてきます。これは、成熟に伴い、皮に含まれる葉緑素(クロロフィル)が分解されるために起こる自然な変化です。畑で栽培している場合、常に地面に接していて日光が当たりにくい部分の色を確認すると、この変化が最も分かりやすいでしょう。収穫時期が近づいてもお尻が鮮やかな緑色のままの場合は、まだ光合成が活発で成長途中である可能性が高いです。

次に弾力です。へその周りを指の腹で優しく、ゆっくりと押してみてください。石のようにカチカチに硬い場合はまだ果肉が締まっており未熟です。逆に、少しへこむような、人間の頬くらいのわずかな弾力と柔らかさを感じれば、果肉に水分がたっぷり含まれて食べ頃になっている証拠です。この感触を覚えるのが美味しいスイカを見つけるコツです。ただし、ブヨブヨと抵抗なくへこむほど柔らかすぎる場合は、すでに熟れすぎのサインですので、その場合はすぐに収穫を決断しましょう。

時期 見分け方で重要なへその注意点

ここまでスイカのへそを使った収穫時期の見分け方を詳しく解説してきましたが、この方法は万能ではなく、あくまで目安の一つとして捉えることが重要です。いくつかの注意点を理解しておく必要があります。

最も重要なのは、へそだけの情報で「収穫OK」と即断しないことです。なぜならば、スイカの成熟スピードは、栽培している品種の特性はもちろん、その年の天候に大きく左右されるからです。例えば、連日35℃を超えるような猛暑が続けば、一般的な収穫目安の日数よりも5日以上早く完熟することがあります。逆に、梅雨が長引いて日照不足になったり、冷夏だったりすると、成熟が遅れ、糖度も上がりにくくなります。

そのため、へその状態を基本のチェック項目としつつ、後述する「巻きひげ」や「受粉からの日数」といった、より客観的なサインと組み合わせて総合的に判断することが、収穫で失敗しないための最も確実なアプローチと言えるのです。

専門家

へそはとても分かりやすいサインですが、それだけに頼ってしまうと「思ったより熟れていなかった…」という失敗も。焦らず、天気予報も見ながら、他のサインと合わせてじっくり観察するのが美味しいスイカへの近道ですよ!

早すぎ?熟れすぎ?へその状態で見抜く

スイカのへそを継続的に観察することで、「収穫が早すぎた」「気づいたら熟れすぎていた」という典型的な失敗を高い確率で防ぐことができます。ここでは、収穫タイミングごとのへその状態を、より詳細な一覧表にまとめました。

この表を参考に、お手元のスイカの状態を冷静に分析してみてください。

| 状態 | へその大きさ | 色・弾力 | 判断と特徴 |

|---|---|---|---|

| 未熟 | 1円玉より小さい | 硬く、緑色が濃い | 収穫はまだ早い。果肉は薄いピンク色で甘みがほとんどない状態。 |

| 適熟(食べ頃) | 5円玉くらいの大きさ | 黄色みを帯び、適度な弾力がある | 収穫に最適なタイミング。シャリ感と甘みのバランスが最も良い。 |

| 過熟(熟れすぎ) | 5円玉より明らかに大きい | へこんでいたり、柔らかすぎる | すぐに収穫が必要。シャリ感が失われ、発酵臭がすることも。 |

このように、へその状態はスイカの成熟度を正直に示してくれます。特に家庭菜園では、毎日少しずつ状態が変化していく様子を写真に撮って記録しておくと、翌年の栽培にも役立つ貴重なデータになりますね。

甘さは見た目で分かる?

「へそ以外に、スイカの甘さは見た目で判断できるの?」という疑問は、多くの人が持つところでしょう。結論として、縞模様と皮のツヤを注意深く観察することで、ある程度の甘さや熟れ具合を予測することが可能です。これはスーパーでスイカを選ぶ際にも使えるテクニックです。

まず、美味しいスイカは皮の緑色と黒色の縞模様のコントラストが雷のように鮮明で、境界がはっきりしています。模様が全体的にぼやけているものよりも、輪郭がくっきりしている方が、実に十分な栄養が行き渡り、糖度が高まっている傾向にあるからです。

さらに、皮の表面をよく見てみましょう。未熟なスイカは、果実を保護するために表面に産毛のようなものが生えていたり、白い粉(ブルーム)が吹いたように見えます。しかし、完熟に近づくとこれが自然に取れて、ワックスをかけたような自然な光沢(ツヤ)が出てきます。また、手で優しくなでたときに、縞模様に沿ってわずかにデコボコとした感触があれば、果肉が皮を内側から力強く押し上げている証拠であり、甘く熟している可能性が非常に高いです。

スイカ収穫時期とへそ以外の総合的な判断方法

ここまで「へそ」を中心とした見分け方を解説してきましたが、ここからはさらに収穫の精度を高めるための、へそ以外の重要なサインについて解説します。これらの客観的な指標を組み合わせることで、あなたの収穫判断はプロのレベルに近づくはずです。

- 最も確実なサインは巻きひげの枯れ具合

- 受粉から何日で収穫?

- 叩いた音で熟れ具合をチェックする方法

- 小玉と大玉で異なる収穫のポイント

- 失敗しないための収穫サインの組み合わせ方

最も確実なサインは巻きひげの枯れ具合

スイカ農家の多くが収穫の最終判断基準として最も信頼を置いているのが、「巻きひげ」の状態です。これは非常に確実性が高いサインなので、必ずチェックしましょう。

巻きひげとは、葉の付け根から出ている、つるを他のものに絡みつかせて支えるための細いひげのことです。ここで注目すべきは、スイカの実がついている節(茎と果実をつなぐ短い柄の部分)から出ている巻きひげです。この特定の巻きひげが、スイカの成熟度を教えてくれます。

スイカが成熟し、これ以上栄養を必要としなくなると、この巻きひげへの栄養供給がストップします。その結果、ひげは役割を終えて枯れていくのです。この変化の段階を見極めましょう。

巻きひげの変化ステージ

- 緑色でみずみずしい:まだ成長中です。収穫はまだ先です。

- 先端から茶色く枯れ始める:収穫が近いサインです。観察を強化しましょう。

- 付け根まで完全に茶色く枯れている:完熟の目安。収穫の絶好のタイミングです。

他のサインと合わせて、この巻きひげが完全に枯れていれば、ほぼ収穫して間違いありません。大手種苗メーカーであるタキイ種苗の栽培マニュアルなどでも、この巻きひげの変化は収穫適期を示す重要なサインとして紹介されています。ただし、病気や水不足で枯れてしまう場合もあるため、あくまでスイカの株全体が元気に育っていることが前提となります。

受粉から何日で収穫?

確実性をさらに高めるために、受粉した日を正確に記録しておき、日数で収穫時期を判断する方法も非常に有効です。特に複数の実を育てている場合、どれがいつ受粉した実なのか分からなくなりがちです。

人工授粉を行った場合は、その日の日付を書いた耐水性のラベルやタグを、実の近くの茎に結び付けておくと、管理が非常に楽になります。

スイカは品種(大玉か小玉か)によって、受粉から収穫までの目安日数が異なります。これは、実が十分に成熟するために必要な期間が違うためです。

- 大玉スイカの場合:受粉後、およそ45日~50日後が収穫の目安です。

- 小玉スイカの場合:受粉後、およそ35日~40日後が収穫の目安です。

これはあくまで標準的な気候での目安であり、前述の通り天候によって数日前後します。しかし、この日数を目安に他のサインの観察を始めれば、収穫のタイミングを逃す、あるいは見誤る可能性をぐっと減らすことができるでしょう。

補足:積算温度について

より専門的な農業の現場では、毎日の平均気温を足していく「積算温度」で収穫時期を判断します。一般的に、大玉スイカは積算温度が1000~1100℃、小玉スイカは850~900℃に達した頃が収穫適期とされています。これは、植物の生長が日々の温度に大きく依存するためです。家庭菜園で正確に計算するのは少し大変ですが、気象庁の過去データなどを参考に計算してみると、より栽培への理解が深まるかもしれません。

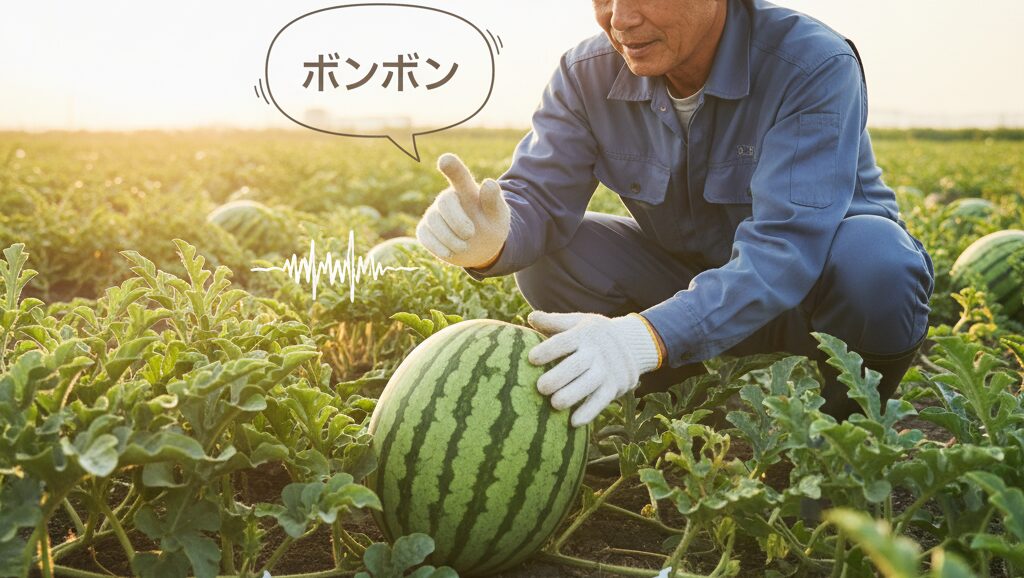

叩いた音で熟れ具合をチェックする方法

昔から八百屋さんなどがよくやる、スイカを叩いて音で判断する方法。これはある程度の経験が必要なため少し難易度が高いですが、コツを掴めば非常に有効な判断材料になります。

スイカを片方の手のひらで支え、もう片方の手の人差し指や中指の第二関節で、軽く弾くようにコンコンと叩きます。その音と、支えている手に伝わる振動で内部の状態を判断します。

- 未熟なスイカ:内部にまだ水分が少なく空気が多いため、「ポンポン」と高く澄んだ、軽い音がします。振動もあまり感じません。

- 完熟したスイカ:果肉に水分がぎっしり詰まっているので、「ボンボン」という低く響くような、澄んだ音がします。支えている手にも心地よい振動が伝わります。

- 熟れすぎたスイカ:果肉が崩れ始めて空洞ができていたり、水分が抜け始めているため、「ボタボタ」「ドスドス」という濁った鈍い音がします。

最初は違いが分かりにくいかもしれませんが、収穫が近いスイカを毎日同じ場所で叩いていると、少しずつ音が「ポンポン」から「ボンボン」へと低く変化していくのが分かるようになります。比較対象があると上達が早いので、他のスイカや、スーパーで売っているスイカと叩き比べてみるのも良い練習になります。

小玉と大玉で異なる収穫のポイント

基本的な見分け方はこれまで解説した通り共通していますが、小玉スイカと大玉スイカでは、その特性から収穫の際に特に注意すべきポイントが少し異なります。それぞれの性格を理解して、最適な収穫を目指しましょう。

| 項目 | 小玉スイカ | 大玉スイカ |

|---|---|---|

| 収穫までの日数 | 短い(約35~40日) | 長い(約45~50日) |

| 特性と注意点 | 果皮が薄く、成熟のピークが短い。収穫適期を逃すとすぐに過熟になりやすい。 | 果皮が厚く、比較的日持ちする。その分、未熟な段階で収穫すると硬くて甘みが薄い。 |

| 判断のポイント | 日数を最優先で管理し、巻きひげが枯れ始めたら早めの収穫を心がける。 | 日数を基本に、へそや音、巻きひげなど複数のサインを時間をかけてじっくり確認する。 |

特に小玉スイカは、その手軽さから家庭菜園で人気ですが、収穫のタイミングを逃すとすぐに食感が悪くなってしまう傾向があります。受粉からの日数をしっかり管理し、巻きひげが完全に枯れる少し前、「少し早いかな?」くらいのタイミングで収穫するのも、シャリ感を最大限に楽しむための一つの戦略です。

失敗しないための収穫サインの組み合わせ方

これまでご紹介してきた様々な収穫サイン。美味しいスイカを収穫するための最終的な秘訣は、これらを一つだけでなく、複数組み合わせて総合的に「答え合わせ」をすることです。どれか一つでも当てはまらない場合は、焦らずもう1〜2日様子を見るのが賢明です。

以下のチェックリストを使って、あなたのスイカが収穫の時を迎えているか、最終確認をしてみてください。

スイカ収穫・最終チェックリスト

- 【日数】受粉からの目安日数(小玉35日~、大玉45日~)をクリアしたか?

- 【巻きひげ】実がついている節の巻きひげが、付け根まで完全に茶色く枯れているか?

- 【へそ】お尻のへそが5円玉くらいの大きさで、黄色みを帯び、適度な弾力があるか?

- 【音】叩いたときに「ボンボン」と低く響く音がするか?

- 【見た目】縞模様がくっきりして、皮にツヤ(光沢)が出ているか?

このうち、最低でも3つ以上の項目、理想を言えば4つ以上が当てはまれば、収穫の成功率は格段に上がります。特に信頼性が高いのは「日数」と「巻きひげ」なので、この2つをクリアした上で、へそや音で最終確認をする、というフローが最もおすすめです。

まとめ:スイカ収穫時期はへそと総合判断で

最後に、この記事の重要なポイントをリスト形式でまとめます。最高のスイカを収穫するためのチェックリストとして、ぜひご活用ください。

- スイカの収穫は一つのサインに頼らず総合的に判断することが最も重要

- お尻の「へそ」が5円玉大になるのが完熟の基本目安

- 完熟したスイカのへそは黄色みを帯び適度な弾力がある

- へそが小さく硬い場合は未熟、大きすぎる場合は過熟のサイン

- 実がついた節の「巻きひげ」が完全に枯れたら収穫の確実な合図

- 受粉からの日数は小玉で約35~40日、大玉で約45~50日が目安

- 受粉日をラベルで記録しておくと収穫タイミングを逃しにくい

- 完熟したスイカは叩くと「ボンボン」と低く響く音がする

- 未熟なスイカは「ポンポン」と高い音がするのが特徴

- 皮の縞模様がくっきりし、ツヤがあるものは甘い傾向にある

- 小玉スイカは成熟のピークが短く、過熟になりやすいため注意が必要

- 大玉スイカは日持ちする分、複数のサインをじっくり見極めることが大切

- 収穫サインは猛暑や日照不足など天候によって前後するため毎日の観察が不可欠

- 最低でも3つ以上の収穫サインが当てはまることを確認してから収穫する

- 判断に迷ったときは「日数」と「巻きひげ」の2つのサインを優先して判断する