毎日のお料理で余ったえのきの根元部分、いつも何気なく捨てていませんか。実はその部分には、まだ生命力が残っており、ご自宅で手軽にえのきをもう一度育てることができるんです。これは「再生栽培(リボーンベジタブル)」と呼ばれ、節約になるだけでなく、お子様の食育や日々の小さな楽しみとしても注目されています。この記事では、ペットボトルやご家庭にある空き容器を使い、基本的には水だけでできる簡単なえのきの再生栽培のやり方を、初心者の方にも分かりやすく徹底解説します。さらに、アルミホイルや冷蔵庫を上手に活用して成功率を上げるコツから、カビなどの危険性、考えられるデメリットは?といった注意点、さらには収穫量を増やすためにえのきを増やす方法は?という発展的な疑問まで、幅広く丁寧にお答えしていきます。

この記事で分かること

- スーパーのえのきを使った再生栽培の基本手順

- 冷蔵庫などを活用して成功率を上げるコツ

- カビの発生など失敗しやすい原因と対策

- 収穫後の菌床の再利用方法までわかる

自宅でできる!えのきの再生栽培のやり方

- 自宅で始める再生栽培の準備物

- ペットボトルを使った基本的な育て方

- 水だけで育てる簡単な方法とは?

- 乾燥防止にアルミホイルを使うコツ

- 低温維持に冷蔵庫を活用する方法

自宅で始める再生栽培の準備物

えのきの再生栽培の最大の魅力は、特別な園芸用品や高価な資材を買い揃える必要が一切ない点です。キッチンにある身近なもので、思い立ったその日からすぐに始められます。まずは、栽培をスタートするために必要な基本的なアイテムとその選び方のポイントを詳しく確認しましょう。

| 準備物 | 用途・ポイント |

|---|---|

| えのきの石づき(根元) | 主役となる素材です。スーパーで購入したもので全く問題ありません。切り口が白くみずみずしいもの、株全体にハリがあるものを選ぶと、菌が元気で成功率が格段に上がります。 |

| 容器 | えのきを育てるための「お家」です。500mlのペットボトル、ガラス瓶、食品用タッパー、少し深さのあるお皿など、水が溜められれば何でも構いません。特に透明な容器は、日々の成長や水の汚れが観察しやすいため、初心者の方におすすめです。 |

| キッチンペーパーやティッシュ | 容器の底に敷き、水分を安定して供給するための保湿材として使います。えのきの根元が直接水に浸かりすぎるのを防ぎ、適度な湿度を保つ役割があります。 |

| カッターや包丁 | えのきの石づきをカットしたり、ペットボトルを加工したりする際に使用します。切れ味の良いものを使うと、菌床の断面をきれいに保てます。 |

| アルミホイルやラップ | 容器に被せて、内部の湿度を保つ「蓋」の役割をします。乾燥を防ぐだけでなく、光を遮ることで、えのきが白く育つのを助けます。 |

成功の鍵は「新鮮なえのき」を選ぶこと!

再生栽培の成否を分ける最も重要なポイントは、繰り返しになりますが、できるだけ新鮮で元気なえのきの石づきを使うことです。購入してから時間が経ち、乾燥してしまったり、切り口が茶色く変色したりしているものは、菌が弱っているか雑菌が繁殖している可能性があり、うまく育たない大きな原因になります。購入したその日に調理し、すぐに栽培を始めるのが理想的です。

ペットボトルを使った基本的な育て方

ペットボトルは、えのきが本来育つ環境に近い「縦長の空間」を簡単に作れ、湿度管理もしやすいため、再生栽培に非常に適した容器です。ここでは、最も手に入りやすい500mlのペットボトルを使った、失敗の少ない基本的な手順を詳しく解説します。

手順1:ペットボトルの加工とえのきの準備

まず、清潔に洗浄した500mlのペットボトルを用意し、カッターで中央あたりから真横にカットして、上部と下部の2つに分けます。このとき、手を切らないように軍手をはめるなど、安全には十分に注意してください。次に、スーパーで購入したえのきの石づき部分を、根元の菌床(おがくずが固まった部分)から2〜3cmほど軸を残した位置で水平にカットします。この残した軸部分から新しいえのきが伸びてきます。

カッターの取り扱いに注意!

ペットボトルは丸く滑りやすいため、一度に力を込めて切ろうとすると大変危険です。カッターの刃を短く出し、少しずつ慎重に切り込みを入れていくように作業してください。カットした切り口は鋭利になっていることがあるので、取り扱いには注意が必要です。

手順2:容器にセットする

カットしたペットボトルの下半分に、水道水で濡らして軽く絞ったキッチンペーパーを2〜3枚敷き詰めます。これは、栽培中の湿度を保つための保湿層になります。その上に、カットしたえのきの石づきを、切り口を上にして置きます。石づきがぐらつかないよう、軽く押し込むようにして安定させましょう。

手順3:湿度を保ちながら管理

えのきをセットしたら、最初にカットしておいたペットボトルの上半分を逆さまにし、下半分に被せてドーム状の蓋をします。これにより、内部の湿度を適切に保ち、乾燥から守ることができます。あとは、直射日光が当たらない、風通しの良い涼しい室内(リビングの隅やキッチンのカウンターなど)に置いて、日々の成長を見守りましょう。

この方法の良い点は、ペットボトルの飲み口部分が自然な通気口になることです。完全に密閉されることがないため、えのきの呼吸を妨げず、カビの発生リスクも少し抑えられます。霧吹きで1日1回程度、中の様子を見ながら水分を補給するのを忘れないようにしましょう。

水だけで育てる簡単な方法とは?

「ペットボトルを加工するのは少し手間…」と感じる方には、さらにシンプルで簡単な「水だけ」での栽培方法がおすすめです。これは、タッパーや浅めのお皿といった、どの家庭にもある容器を使ってすぐに始めることができます。

この方法の結論から言うと、容器にごく少量の水を張り、そこにえのきの石づきを浸しておくだけで栽培が可能です。なぜなら、えのきの菌糸は、石づき部分に残されたわずかな栄養分と、外部から供給される水分だけで再び成長する強い生命力を持っているからです。特別な培養土や肥料は一切必要ありません。

具体的な手順は、食品用タッパーやお皿に深さ1cm程度の水を入れ、そこにカットした石づきを置くだけです。この方法で最も重要なのは、水を毎日必ず交換し、容器も軽く洗浄することです。水は雑菌の温床になりやすく、交換を怠ると水が濁り、あっという間に腐敗やカビの原因になってしまいます。この手軽さが最大のメリットである一方、こまめな衛生管理が成功を左右する、少しデリケートな栽培方法と言えるでしょう。

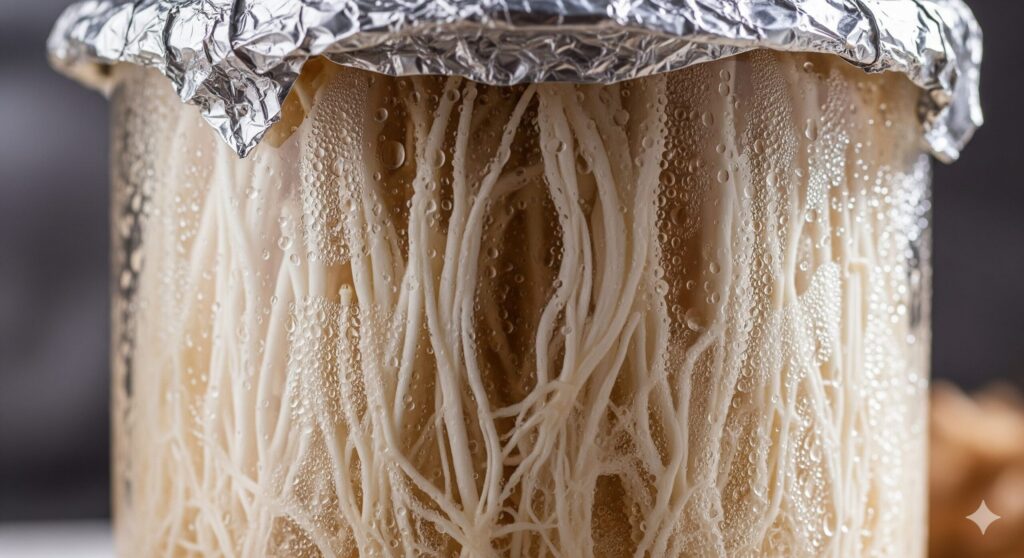

乾燥防止にアルミホイルを使うコツ

えのきの栽培環境において、安定した湿度を保つことは非常に重要です。特に、タッパーやお皿のような開放的な容器で育てる場合、室内の空気ですぐに水分が蒸発し、石づきが乾燥してしまいます。そこで大きな助けとなるのが、どこの家庭にもあるアルミホイルです。

容器の上にふんわりとアルミホイルを被せるだけで、内部の水分の蒸発を効果的に防ぎ、きのこの成長に必要な高湿度環境を簡単に維持できます。さらに、アルミホイルにはもう一つ重要な役割があります。それは「遮光」です。えのきは暗い環境で育つことで、私たちがよく知る白い姿になります。アルミホイルで光を遮ることで、市販品に近い、白くきれいなえのきを育てやすくなるのです。

完全に密閉しないこと!

アルミホイルを被せる際は、きのこも呼吸をしていることを忘れてはいけません。完全に密閉してしまうと、内部が酸欠状態になり、成長が止まったり傷んだりする可能性があります。対策として、爪楊枝などで数カ所小さな穴を開けるか、容器の縁に少し隙間を作っておくようにしてください。

低温維持に冷蔵庫を活用する方法

えのきは本来、秋の終わりから冬にかけて、枯れ木などから発生するきのこです。林野庁の資料によれば、きのこの多くは種ごとに特有の生育温度があり、えのきの場合は生育に適した温度が10℃〜18℃前後と比較的好冷性とされています。(参考: 林野庁「きのこに関するQ&A」)そのため、春から夏にかけての気温が高い季節や、冬場でも暖房が常に効いている室内では、温度が高すぎてうまく育たないことがあります。

このような環境で栽培を成功させるための裏技が、冷蔵庫の野菜室を活用する方法です。多くの冷蔵庫の野菜室は、えのきの生育適温に近い5℃〜8℃前後に設定されており、一年を通して安定した低温環境で栽培することが可能になります。

やり方は非常に簡単で、これまで紹介した方法で容器にセットしたえのきを、そのまま野菜室に入れるだけです。ただし、冷蔵庫内は非常に乾燥しやすいため、キッチンペーパーが乾いていないか毎日こまめにチェックし、霧吹きでしっかりと水分を補給することが不可欠です。夏場の自由研究などで挑戦する際には、ぜひこの方法を試してみてください。

なぜ野菜室がいいの?

一般的な冷蔵庫の冷蔵室が約2〜6℃であるのに対し、野菜室は約3〜8℃と少し高めに設定されています。えのきの成長が止まってしまうほど低すぎず、雑菌の繁殖を抑えながらゆっくりと成長させるのに、野菜室は最適な場所なのです。また、他の食材への匂い移りなどを防ぐためにも、蓋付きの容器で栽培すると良いでしょう。

失敗しないえのき再生栽培のやり方のコツ

- 再生栽培におけるデメリットは?

- 知っておきたいカビなどの危険性

- 栽培後の菌床の再利用について

- もっと収穫!えのきを増やす方法は?

- 総まとめ:えのき再生栽培のやり方

再生栽培におけるデメリットは?

食費の節約や食育にも繋がる、魅力的なえのきの再生栽培ですが、挑戦する前に知っておきたい現実的なデメリットもいくつか存在します。光の部分だけでなく、影の部分もきちんと理解しておくことで、がっかりすることなく、より現実的な期待を持って栽培というプロセスそのものを楽しむことができます。

| デメリットの側面 | 具体的な内容と解説 |

|---|---|

| 収穫量が少ない | 石づきに残された限られた栄養だけで育つため、市販品のようなボリュームや太さにはなりません。一度に収穫できる量は、お味噌汁の具に少し加えられる程度(数グラム〜十数グラム)が一般的です。 |

| 複数回の収穫は難しい | 一度の成長で石づきの栄養分をほぼ使い果たしてしまうため、基本的に収穫は1回きりと考えた方が良いでしょう。2回目の収穫が成功するケースは非常に稀です。 |

| 衛生管理の手間 | 特に水だけで栽培する場合、毎日の水の交換と容器の洗浄が欠かせません。これを怠ると、雑菌が繁殖して腐敗したり、カビが発生したりするリスクが高まります。 |

| 必ず成功するとは限らない | 元のえのきの鮮度や、温度・湿度といった栽培環境によっては、残念ながら一度も芽が出ずに終わってしまうこともあります。生き物を育てる難しさも実感するかもしれません。 |

このように、再生栽培は「食材を効率的に増やす」という実用的な目的で取り組むと、少し物足りなさを感じるかもしれません。むしろ、「捨ててしまうものから新しい命が育つ過程を観察する実験」や「食べ物への感謝を育む食育の一環」として、そのプロセスを楽しむことに価値を見出すのがおすすめです。

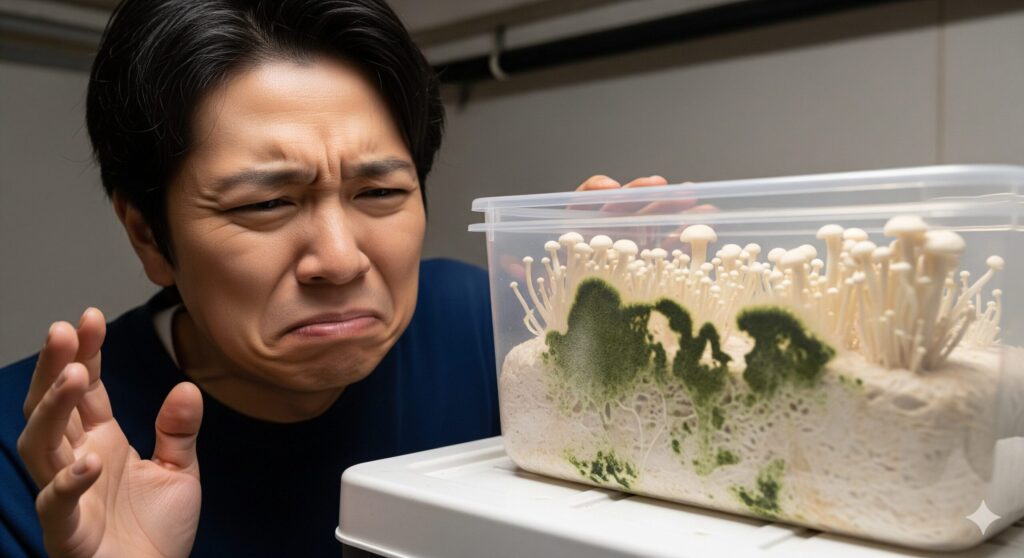

知っておきたいカビなどの危険性

えのき栽培で最も注意すべきであり、失敗の原因ともなるのが、意図しないカビの発生です。きのこ自体が菌類の一種ですが、それとは異なる種類のカビが繁殖すると、健康に害を及ぼす可能性があり、絶対に食べることはできません。安全に栽培を楽しむために、危険なサインを正確に見分ける知識を身につけておきましょう。

まず、えのきの石づきや根元に現れる「白くふわふわ」とした綿のようなものは、えのき自身の菌糸である可能性が高いです。これはカビではなく、食べても問題ありません。しかし、以下のような色や特徴を持つカビが発生した場合は、残念ですが危険なサインです。

- 青カビや緑カビ:パンや餅にも生える、最も一般的なカビです。斑点状にポツポツと現れたら、それは危険信号です。すぐに栽培を中止し、全体を廃棄してください。

- 黒カビ:お風呂場などで見かける黒い点状のカビです。こちらも有毒な種類が多いため、見つけ次第、ただちに廃棄が必要です。

カビの中には、アフラトキシンなどのように、微量でも人体に深刻な影響を及ぼす「カビ毒」を産生するものがあります。厚生労働省も、カビの生えた食品を食べないよう注意喚起しています。(参考: 厚生労働省「毒キノコによる食中毒に注意しましょう」)

異臭やぬめりも重要な判断基準!

見た目に明らかなカビが生えていなくても、ツンとくる酸っぱい臭いや、物が腐ったような不快な臭いがする場合、あるいは石づきや生えてきたえのきの表面がぬるぬるしている場合も、雑菌が大量に繁殖している証拠です。このような状態になったものも、絶対に食べずに処分してください。

少しでも「これは食べても大丈夫かな?」と迷いや不安を感じたら、安全を最優先に考えて食べるのをやめる勇気が何よりも大切です。特に小さなお子様がいるご家庭では、衛生管理を徹底し、大人がしっかりと安全性を判断してあげてください。

栽培後の菌床の再利用について

一度、再生栽培で収穫を楽しんだ後のえのきの石づき(菌床)は、残念ながら次のえのきを育てる力はほとんど残っていません。しかし、「ごみ」として捨てるのではなく、自然のサイクルに還す形で有効活用する方法があります。これは、近年注目されるSDGs(持続可能な開発目標)の観点からも、素晴らしい取り組みと言えるでしょう。

その代表的な方法が、家庭菜園やプランターの「堆肥」として土壌改良に活用することです。きのこの菌床は、おがくずや米ぬかといった栄養豊富な有機物の塊です。これを細かく手で砕いて庭やプランターの土に混ぜ込むことで、土壌中の微生物が時間をかけてこれを分解し、植物の成長を助けるフカフカの良質な土壌を作り出してくれます。

最後まで無駄なく活用するサステナブルな楽しみ方

この方法は、家庭から出る生ゴミを減らすことにも直結し、環境負荷を低減するエコなアクションです。再生栽培で生命の不思議を観察し、収穫の喜びを味わい、最後は土の栄養として自然のサイクルに還す。ここまで体験することで、食べ物への感謝の気持ちがより一層深まるかもしれません。

また、少しユニークな活用法として、昆虫の飼育に利用する例も挙げられています。特にカブトムシやクワガタの幼虫は、きのこ菌によって分解された朽木を栄養源とするため、発酵させた菌床を飼育マットに混ぜ込むと、幼虫の良質なエサになることがあるようです。自然が好きな方なら、こんな活用法も面白いかもしれません。

もっと収穫!えのきを増やす方法は?

「再生栽培は面白いけど、もっとたくさん収穫して料理に使いたい!」と感じた方もいるかもしれません。再生栽培で収穫できる量には限界があるため、より多くのきのこを育てたい場合は、市販の「きのこ栽培キット」に挑戦するのが最も確実な方法です。

きのこ栽培キットは、きのこの菌を専門施設で最適な状態に繁殖させた菌床(培地)がブロック状になっており、水を与えるだけで本格的なきのこ栽培が楽しめる製品です。再生栽培と比べて以下のようなメリットがあります。

きのこ栽培の楽しさに目覚めた方へ【初心者向け定番キット】

「えのきだけでなく、他のきのこも育ててみたい!」と思った方には、まずはこちらのしいたけ栽培キットがおすすめです。きのこ栽培キットの中でも特に人気が高く、育てやすさに定評があるため、初めての方でも失敗なく肉厚で美味しいしいたけの収穫が楽しめます。お子様の食育や自由研究にもぴったりですよ。

- 収穫量が多い:栄養が豊富なため、たくさんのきのこが密集して生えてきます。

- 失敗が少ない:管理方法が確立されており、説明書通りに行えば初心者でも失敗しにくいです。

- 複数回収穫できる場合も:キットによっては、一度収穫した後、休ませることで2回目、3回目の収穫が可能なものもあります。

豆知識:市販のえのきはなぜ白い?栄養は?

私たちが普段スーパーマーケットで目にする白くて細長いえのきは、実は品種改良と特殊な栽培技術によって生み出された姿です。野生環境で育つエノキタケは本来、茶色くカサの大きなきのこです。市販品は、光を当てずに二酸化炭素濃度が高い環境で「もやし」のように栽培することで、白く、軸が長く育ちます。

見た目は華奢ですが、えのきは栄養豊富なきのこです。特に、ストレス軽減や睡眠の質の向上に関与するとされるアミノ酸の一種「GABA」が豊富に含まれていることが知られています。(出典: JA全農長野「えのきたけ」)家庭で再生栽培を行うと、少し光が当たることで薄茶色になることがありますが、これは自然な姿なので食べても全く問題ありません。

総まとめ:えのきの再生栽培のやり方

最後に、この記事で解説してきた、えのきの再生栽培のやり方、コツ、そして注意点を重要なポイントに絞ってまとめます。ぜひこのリストを参考に、手軽で奥深いえのきの再生栽培に挑戦してみてください。

- えのきの再生栽培は自宅にある身近なもので今日から始められる

- 成功の鍵は購入したての新鮮なえのきの石づきを選ぶこと

- 容器は中が観察しやすい透明なペットボトルやタッパーがおすすめ

- 基本的な育て方は湿らせたキッチンペーパーの上に石づきを置くだけ

- 水だけで育てる場合は雑菌繁殖を防ぐため毎日の水交換が必須

- 容器にアルミホイルを被せると内部の湿度保持と遮光に役立つ

- アルミホイルは完全に密閉せず必ず空気の通り道を確保する

- えのきの生育に適した温度は10℃から18℃前後の涼しい環境

- 夏場など室温が高い場合は冷蔵庫の野菜室を活用するのが成功の秘訣

- 再生栽培で収穫できる量は少なく、お味噌汁の具一杯分程度が目安

- 収穫は基本的に一度きりで、複数回の収穫は期待しない方が良い

- 青や黒のカビ、酸っぱい異臭やぬめりは腐敗のサインなので即時廃棄する

- 石づきに生える白いふわふわしたものはカビではなく食べられる菌糸

- 安全に食べるため、少しでも怪しいと感じたら食べるのをやめる勇気を持つ

- 収穫後の菌床は細かく砕いて家庭菜園の堆肥として土に還せる

- より多くの収穫量と確実性を求めるなら市販のきのこ栽培キットが最適

- 再生栽培は、食材を増やすこと以上に、生命の成長を観察する楽しみに価値がある