「家庭菜園を始めたいけれど、畑の土作りは何から始めれるのだろう?」と悩んでいませんか。美味しい野菜を育てるための基本は、まさに土にあります。しかし、いざ始めようとすると、土が固くなる原因や、ふかふかにするための正しい順番、適切な時期、そして肥料の選び方など、疑問は尽きません。特に、家庭菜園を簡単に行いたい初心者の方にとっては、難しく感じられるかもしれません。この記事では、米ぬかなど身近なものを使った土壌改良の方法も含め、畑の土作りに関するあらゆる疑問に答えます。この記事を読めば、あなたもきっと美味しい野菜を育てるための第一歩を踏み出せるはずです。

- 畑の土作りに必要な基本知識

- 失敗しないための具体的な手順と順番

- 土壌改良に役立つ資材と道具の選び方

- 初心者でも簡単にできる土作りのコツ

畑の土作り初心者が知るべき土の基本

- 家庭菜園の成功は土作りが基本

- 家庭菜園で目指す良い土の条件

- 土が固くなる原因と団粒構造とは

- 土作りは何から始めれる?準備リスト

- 土作りを始めるのに最適な時期はいつ?

家庭菜園の成功は土作りが基本

家庭菜園で美味しい野菜をたくさん収穫する夢を叶えるためには、「土作り」が最も重要な基本となります。植物にとって土は、ただ単に体を支える場所ではありません。生きていくために不可欠な水や栄養分を吸収する源であり、根が呼吸するための空気を与えてくれる生命線なのです。

土の状態が良ければ、植物は地中深くまでしっかりと根を張り巡らせることができます。これにより、水分や養分を効率よく吸収し、地上部も元気に成長します。結果として、病害虫にも強い健康な野菜が育ち、豊かな収穫へとつながるのです。

逆に、土の状態が悪いと、根はうまく張れず、成長に必要な要素を十分に得られません。そのため、地上部の育ちも悪くなり、病気にかかりやすくなったり、収穫量が減ってしまったりします。このように、私たちの目に見える野菜の姿は、目に見えない土の中の状態に大きく左右されるのです。

「たかが土」と侮ってはいけません。美味しい野菜作りは、種まきや苗の植え付けから始まるのではなく、その前の「土作り」という段階から始まっています。この最初のステップに丁寧に取り組むことが、家庭菜園を成功させるための最大の秘訣と言えるでしょう。

家庭菜園で目指す良い土の条件

では、具体的に「良い土」とはどのような土なのでしょうか。家庭菜園で目指すべき良い土には、主に4つの大切な条件があります。それは、「通気性」「保水性」「保肥性」そして「適切な酸度(pH)」です。

1. 通気性

植物の根も私たちと同じように呼吸をしています。そのため、土の中に適度な隙間があり、空気が十分に行き渡ることが重要です。よく耕されてふかふかの土は通気性が良く、根が元気に成長できます。逆に固く締まった土では、根が伸びにくく、酸素不足で根腐れを起こす原因にもなります。

2. 保水性

保水性とは、土が水分を保持する能力のことです。植物の成長には水が欠かせませんが、ただ水持ちが良ければ良いというわけではありません。重要なのは、適度な水分を保ちつつ、余分な水は排出される「水はけの良さ(排水性)」も両立していることです。砂質の土は水はけが良すぎ、粘土質の土は水はけが悪すぎるといった問題があります。

3. 保肥性

保肥性は、肥料の成分を土の中に蓄えておく能力を指します。特に野菜は多くの栄養を必要とするため、与えた肥料がすぐに流れ出てしまっては意味がありません。この保肥性を高める鍵を握るのが、土の中の微生物です。微生物が有機物を分解し、植物が吸収しやすい栄養分に変えることで、土の保肥力は高まります。

4. 適切な酸度(pH)

日本の土壌は雨が多いため、酸性に傾きがちです。多くの野菜は弱酸性(pH6.0~6.5)の土壌を好みますが、ジャガイモのように酸性を好むものや、ホウレンソウのように中性に近い土を好むものもあります。育てる野菜に合わせて土の酸度を調整することが、元気に育てるためのポイントです。

これら4つの条件がバランス良く整った土が、野菜作りにとって理想的な「良い土」です。自分の畑の土がどの条件を満たしていないかを確認し、土壌改良を行うことが大切になります。

土が固くなる原因と団粒構造とは

家庭菜園で土に触れていると、「だんだん土が固くなってきた」と感じることがあります。土が固くなる主な原因は、土の構造が壊れてしまうことにあります。

理想的な土は「団粒構造」という状態になっています。これは、土の粒子が微生物の働きなどによって集まり、小さな団子状のかたまりを作っている状態です。この団粒と団粒の間には大小さまざまな隙間ができ、水や空気の通り道となります。このため、通気性や排水性、保水性に優れたふかふかの土になるのです。

一方、土が固くなるのは「単粒構造」になっている状態です。これは団粒が壊れ、土の粒子がバラバラになった状態を指します。粒子が隙間なく詰まってしまうため、水はけが悪くなり、空気も通りにくく、根が張りにくい固い土になってしまいます。

土が固くなる(単粒構造になる)主な要因

- 雨による衝撃:強い雨が土の表面に直接当たると、団粒構造が壊れてしまいます。

- 踏み固め:畑の中を歩くことで土が物理的に圧迫され、固くなります。

- 化学肥料の多用:化学肥料ばかりに頼ると、土の中の微生物が減少し、団粒構造を維持する力が弱まります。

- 有機物の不足:微生物のエサとなる堆肥などの有機物が不足すると、微生物の活動が鈍り、団粒化が進みません。

つまり、土をふかふかの状態に保つには、微生物が活発に活動できる環境を整え、この団粒構造を育てていくことが非常に重要になるのです。堆肥などの有機物を定期的に補給することは、微生物のエサやりであり、良い土を維持するための最も基本的な作業と言えます。

土作りは何から始めれる?準備リスト

「土作りを始めよう」と思っても、具体的に何から手をつければ良いか迷うかもしれません。まずは現状の土の状態を確認し、必要な道具と資材を揃えることからスタートしましょう。

1. まずは土の状態をチェック

土壌改良を行う前に、自分の畑の土がどんな状態かを知ることが大切です。以下の3つの簡単な方法でチェックしてみましょう。

- 土の硬さを確かめる:スコップで掘ってみて、サクッと入るか、固い手応えがあるかを確認します。手で握って軽く崩れるくらいが理想です。

- 排水性を確認する:20cmほどの穴を掘って水を注ぎ、水が引くまでの時間を計ります。10分以内なら良好、30分以上かかる場合は排水性の改善が必要です。

- pH値(酸度)を測る:本格的に管理したい場合は、ホームセンターなどで販売されているpH測定キットや試験紙を使うのがおすすめです。多くの野菜に適したpH6.0~7.0を目指します。

2. 揃えておきたい道具と資材

土作りに必要な基本的な道具と資材を以下にまとめました。畑の広さや作る野菜に合わせて準備しましょう。

| 分類 | 名称 | 主な用途 |

|---|---|---|

| 道具 | スコップ / 移植ゴテ | 土を掘り起こす、苗を植える穴を掘る |

| クワ | 広範囲を耕す、土を細かく砕く、畝を作る | |

| 土ふるい | 石やゴミを取り除き、土を均一にする | |

| ジョウロ | 土に水分を与える | |

| 基本資材 | 腐葉土 | 通気性や保水性を高める土壌改良材 |

| 堆肥 | 微生物を増やし、土に栄養を補給する土壌改良材 | |

| 石灰資材(苦土石灰など) | 酸性に傾いた土を中和する |

これらはあくまで基本のリストです。この他にも、作業用の手袋(グローブ)やレーキ(熊手)、プランター栽培の場合はプランターや鉢底石などがあると便利です。まずは最低限の道具から揃え、必要に応じて買い足していくと良いでしょう。

土作りを始めるのに最適な時期はいつ?

土作りを始める時期は、野菜の植え付けや種まきの1〜2ヶ月前から準備を始めるのが理想的です。

なぜなら、土作りには時間がかかる工程が含まれるからです。特に、石灰をまいて土の酸度を調整したり、堆肥を混ぜ込んで土壌を改良したりした後は、それらが土に馴染んで安定するまでに一定の期間が必要になります。

土作りのタイムスケジュール(例)

- 植え付けの1〜2ヶ月前:畑を耕し、土の酸度を調整するために石灰をまいてよく混ぜ込む。

- 植え付けの2〜3週間前:堆肥や腐葉土、元肥(もとごえ)をまいて、再度よく耕す。

- 植え付け直前:畝(うね)を立てて、いつでも植え付けられる状態に整える。

特に、土作りは冬に行うのがおすすめです。この時期は多くの植物が休眠期に入り、畑が空いていることが多いため、じっくりと土壌改良に取り組めます。また、冬の寒さに土を当てる「寒ざらし」を行うと、土の中の病原菌や害虫を減らす効果も期待できます。

慌てて植え付け直前に土作りをすると、肥料が分解されていない状態で根に触れてしまい、「肥料焼け」を起こして苗を傷める原因にもなります。美味しい野菜を育てるためには、余裕を持ったスケジュールで、じっくりと土を育てる時間を確保することが大切なのです。

畑の土作り初心者のための実践ステップ

- 失敗しない土作りの正しい順番

- 土をふかふかにする方法と資材の選び方

- 元肥と追肥の役割と肥料の選び方

- 米ぬかを使った堆肥で土壌を改良

- プランターで家庭菜園を簡単に始めるには

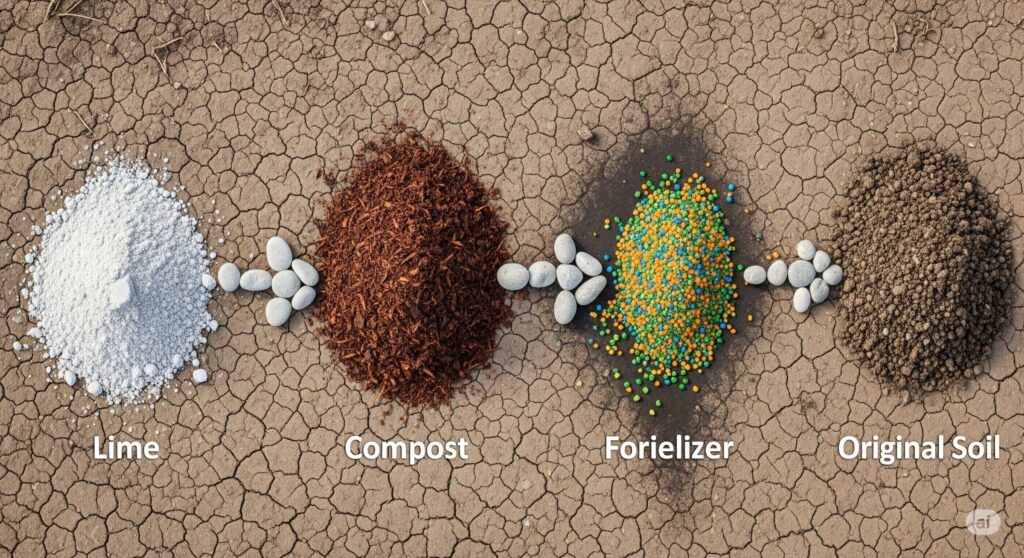

失敗しない土作りの正しい順番

土作りは、正しい順番で行うことで効果が大きく変わります。闇雲に作業するのではなく、計画的に進めることが成功への近道です。ここでは、初心者の方が失敗しないための基本的な土作りの順番を5つのステップでご紹介します。

ステップ1:土を掘り起こし、不純物を取り除く

まず、畑にする場所の雑草をきれいに抜き取ります。その後、スコップやクワを使って、土を深さ20〜30cmほど掘り起こします。このとき、土の中にある大きな石やガラス片、植物の根などの不純物も丁寧に取り除きましょう。これが根張りの良い環境を作る第一歩です。

ステップ2:酸度(pH)を調整する

掘り起こした土に、石灰資材(一般的には苦土石灰)をまきます。日本の土壌は酸性になりがちなので、これを中和するためです。製品のパッケージに記載されている量を参考に、畑全体に均一にまきましょう。まいた後は、クワで土としっかり混ぜ合わせます。石灰をまいたら、1〜2週間ほど時間を置いて土に馴染ませるのがポイントです。

ステップ3:堆肥や腐葉土で土壌を改良する

石灰が馴染んだら、次は堆肥や腐葉土を投入します。これらは土をふかふかにし、保水性や保肥性を高め、微生物を増やす働きがあります。1㎡あたり堆肥3〜4kg、腐葉土2〜3kgが目安です。これも全体に均一にまき、土としっかり混ぜ込みます。

ステップ4:元肥(もとごえ)を施す

野菜が初期に成長するための栄養分となる元肥をまきます。化成肥料や有機肥料など、育てる野菜に合ったものを選びましょう。これも堆肥などと一緒に土によく混ぜ込みます。

ステップ5:畝(うね)を立てて寝かせる

最後に、野菜を植えるためのベッドとなる「畝」を作ります。土を盛り上げて水はけを良くするためです。畝を立てたら、植え付けまで最低でも1〜2週間は土を寝かせましょう。これにより、肥料成分が土に馴染み、安定した状態になります。

特に注意したいのが、石灰と堆肥・肥料を同時に混ぜないことです。石灰のアルカリ成分と肥料の窒素成分が化学反応を起こし、アンモニアガスが発生してしまい、肥料の効果が薄れてしまう可能性があります。必ずステップ2とステップ3・4の間に期間を空けるようにしてください。

土をふかふかにする方法と資材の選び方

畑の土を「ふかふか」にする、つまり理想的な「団粒構造」にするための最も効果的な方法は、堆肥や腐葉土などの有機物を投入することです。これらの有機物は、土の中にいる多様な微生物のエサとなり、その活動を活発にします。活発になった微生物が有機物を分解する過程で出す粘液などが、土の粒子をくっつけて団子状(団粒)にしてくれるのです。

堆肥の種類と特徴

一言で堆肥といっても様々な種類があり、それぞれ特徴が異なります。代表的なものを理解し、目的に合わせて選びましょう。

| 堆肥の種類 | 主な原料 | 特徴と効果 |

|---|---|---|

| 牛ふん堆肥 | 牛のふん、おがくず | 土壌改良効果が長く持続する。肥料成分は穏やかで、初心者でも使いやすい。土をふかふかにする力が強い。 |

| 鶏ふん堆肥 | 鶏のふん | 肥料成分(特にリン酸)が豊富で、即効性がある。肥料としての効果が高いが、使いすぎると肥料過多になりやすい。 |

| バーク堆肥 | 樹皮(バーク) | 分解がゆっくりで、長期的な土壌改良に向いている。通気性を改善する効果が高い。 |

| 腐葉土 | 落ち葉 | 保水性・通気性をバランス良く改善する。堆肥と併用することで、より良い土作りができる。 |

質の良い資材を選ぶポイント

土壌改良材を選ぶ際は、「完熟しているか」が非常に重要なポイントです。未熟な堆肥を使ってしまうと、土の中で発酵が始まり、ガスが発生して植物の根を傷めたり、病害虫の原因になったりすることがあります。

完熟堆肥の見分け方

- 原料の形がほとんど残っておらず、黒っぽくサラサラしている。

- 不快なアンモニア臭がなく、土のような匂いがする。

- 袋に「完熟」と明記されているものを選ぶのが安心。

使用量の目安は、庭土の場合で1㎡あたり堆肥3〜4kg、腐葉土2〜3kgです。これらを土の表面に均一にまき、深さ20〜30cmまでしっかりと耕して混ぜ込むことで、土は徐々にふかふかの状態に生まれ変わっていきます。

元肥と追肥の役割と肥料の選び方

野菜を元気に育てるためには、土壌改良で土の物理性を良くすると同時に、成長に必要な栄養分、つまり「肥料」を適切に与えることが不可欠です。肥料には、与えるタイミングによって「元肥」と「追肥」の2種類があります。

元肥(もとごえ)と追肥(ついひ)の違い

- 元肥(もとごえ):野菜の苗を植え付けたり、種をまいたりする前に、あらかじめ土に混ぜ込んでおく肥料のことです。植物が初期に成長するための栄養分を確保する目的があります。効果がゆっくり長く続く「緩効性肥料」が向いています。

- 追肥(ついひ):植物の成長の途中で、不足してくる栄養分を補うために追加で与える肥料です。すぐに効果が現れる「速効性肥料」が使われることが多く、液体肥料や化成肥料が一般的です。

肥料の三要素と選び方

肥料を選ぶ上で基本となるのが「肥料の三要素」です。それぞれの役割を理解し、育てる野菜に合わせて選びましょう。

- チッ素(N):葉や茎の成長を促します。「葉肥え(はごえ)」とも呼ばれ、ホウレンソウやコマツナなどの葉物野菜に特に重要です。

- リン酸(P):花や実のつきを良くします。「実肥え(みごえ)」とも呼ばれ、トマトやナス、キュウリなどの実を食べる野菜に欠かせません。

- カリウム(K):根や茎を丈夫にし、病気への抵抗力を高めます。「根肥え(ねごえ)」とも呼ばれ、ジャガイモやダイコンなどの根菜類に大切です。

肥料のパッケージには「8-8-8」のような数字が書かれていることがありますが、これはチッ素・リン酸・カリウムの含有割合を示しています。例えば、トマトを育てるならリン酸が多めの肥料、コマツナならチッ素が多めの肥料を選ぶ、というように使い分けるとより効果的です。

有機肥料と化学肥料

肥料は原料によって「有機肥料」と「化学肥料」に大別されます。それぞれのメリット・デメリットを理解しておきましょう。

| 種類 | メリット | デメリット |

|---|---|---|

| 有機肥料 (油かす、骨粉など) |

・効果がゆっくりで長く続く ・土壌の微生物を増やし、土壌改良効果もある |

・効き始めるまでに時間がかかる ・匂いが出ることがある |

| 化学肥料 (化成肥料など) |

・即効性があり、すぐに効果が出る ・成分量が安定していて使いやすい |

・使いすぎると土が固くなる原因になる ・効果の持続期間が短い |

初心者の方には、効果が穏やかで失敗の少ない有機肥料や、ゆっくり効くタイプの緩効性化成肥料を元肥として使うのがおすすめです。

米ぬかを使った堆肥で土壌を改良

「米ぬか」は、玄米を精米する際に出る粉のことで、実は家庭菜園において非常に優れた土壌改良資材となります。コストを抑えつつ、環境にも優しい土作りができるのが大きな魅力です。

米ぬかが土に良い理由は、豊富な栄養分を含んでおり、土の中にいる微生物にとって格好のエサになるからです。米ぬかを土に混ぜると、それを目当てに微生物が爆発的に増え、活発に活動を始めます。これにより、前述の「団粒構造」の形成が促進され、土がふかふかになるのです。

米ぬかの使い方:自家製堆肥(コンポスト)に活用

米ぬかを最も効果的かつ安全に使う方法は、自家製の堆肥(コンポスト)作りに活用することです。落ち葉や刈り取った雑草、野菜くずなどと一緒に米ぬかを混ぜて発酵させることで、良質な堆肥を作ることができます。

米ぬかを使った堆肥の簡単な作り方

- 落ち葉や雑草などの有機物を集める。

- 有機物と米ぬかを交互に重ねるようにして積み上げる。(米ぬかの量は有機物の1割程度が目安)

- 適度に水分(軽く握って水がしたたる程度)を加え、全体をよく混ぜる。

- ビニールシートなどで覆い、1〜2週間に一度切り返して(混ぜて)空気を入れる。

- 数ヶ月後、黒っぽく土のような匂いになれば完成。

米ぬかを畑に直接まく際の注意点

米ぬかを畑に直接まいて使うことも可能ですが、いくつか注意が必要です。未発酵の米ぬかを一度に大量にまくと、土の中で急激に分解が進み、ガスが発生して植物の根を傷めたり、逆に土の中の窒素を過剰に消費してしまい「窒素飢餓」という状態を引き起こすことがあります。また、匂いにつられて虫や小動物が集まってくる原因にもなります。

もし直接まく場合は、ごく少量を土の表面に薄くまき、土とよく混ぜ込む程度に留めましょう。初心者の方は、まずは堆肥化してから使うのが安全でおすすめです。

「堆肥を一から作るのは少し大変そう」と感じる方には、手軽に始められるバッグ型のLFCコンポストのような製品もあります。ご自身のライフスタイルに合った方法を探してみてください。

プランターで家庭菜園を簡単に始めるには

「庭や畑はないけれど、ベランダで家庭菜園を楽しみたい」という方も多いでしょう。プランター栽培は省スペースで手軽に始められるのが魅力ですが、美味しい野菜を育てるためには、やはり土作りが重要になります。

プランター栽培で最も簡単な方法は、市販の「野菜用培養土」を使うことです。培養土は、赤玉土や腐葉土、ピートモス、肥料など、野菜作りに必要な材料が最初からバランス良く配合されているため、袋から出してそのまま使えて非常に便利です。

培養土は品質によって価格も様々です。安価なものは水はけが悪かったり、すぐに土が固くなったりすることがあります。初心者の方こそ、信頼できるメーカーの、少し品質の良い培養土を選ぶことをおすすめします。

培養土をさらに良くする一工夫

市販の培養土をベースに、一工夫加えることで、さらに野菜が育ちやすい環境を作ることができます。

例えば、培養土に腐葉土や堆肥を全体の1〜2割ほど混ぜ込むと、通気性や保水性がさらに向上し、微生物の活動も活発になります。これにより、長期間にわたって良い土の状態を保ちやすくなります。

プランターでの簡単な土作り配合例

野菜用培養土:腐葉土 = 9:1 〜 8:2

この配合に、元肥として緩効性化成肥料を少量混ぜ込んでおくと、初期生育がスムーズになります。

プランター栽培特有の注意点

プランターは畑と比べて土の量が限られているため、いくつか注意が必要です。

- 排水性:プランターの底には必ず「鉢底石」を敷き、水はけを良くしましょう。底に穴の空いたネットを敷くと、土の流出を防げます。

- 水やり:土が乾燥しやすいため、特に夏場は水切れに注意が必要です。土の表面が乾いたら、鉢底から水が流れ出るまでたっぷりと与えるのが基本です。

- 連作障害:同じ土で同じ科の野菜を続けて栽培すると、連作障害が出やすくなります。一度使った土は、ふるいにかけて根などを取り除き、黒いビニール袋に入れて天日に干して消毒(土の再生)してから、新しい土や堆肥を混ぜて再利用しましょう。

畑の土作り初心者が明日からできること

この記事では、畑の土作りに関する基本から実践までを解説しました。美味しい野菜作りは、一朝一夕にはいきません。しかし、正しい知識を持って一歩ずつ取り組めば、必ず土は応えてくれます。最後に、この記事の要点をまとめました。明日からの家庭菜園ライフに、ぜひお役立てください。

- 家庭菜園の成功は美味しい野菜を育てるための土作りが基本

- 良い土の条件は通気性・保水性・保肥性・適切な酸度の4つ

- 理想の土は微生物が作るふかふかの団粒構造

- 土が固くなるのは団粒構造が壊れ単粒構造になるのが原因

- 土作りはまず現状の土の硬さ・排水性・pHの確認から始める

- 準備する道具はスコップやクワ、資材は腐葉土・堆肥・石灰が基本

- 土作りを始める時期は野菜の植え付けの1〜2ヶ月前が最適

- 失敗しない土作りの順番は掘り起こし→酸度調整→土壌改良→元肥→畝立て

- 石灰と肥料を同時に混ぜると化学反応で効果が薄れるため注意が必要

- 堆肥や腐葉土などの有機物投入が土をふかふかにする鍵

- 肥料には元肥と追肥があり、育てる野菜に合わせて選ぶ

- 米ぬかは微生物のエサになり土壌改良に役立つが堆肥化して使うのが安全

- プランター栽培は市販の培養土を使うのが簡単でおすすめ

- 一度使った土は天日干しなどで再生してから再利用する

- 焦らずじっくりと土を育てる意識を持つことが成功への近道