家庭菜園で人気の落花生栽培に挑戦したものの、「期待通りに育たない」「収穫量が少ない」といった悩みを抱えていませんか。これから落花生を育ててみたいけれど、どうせなら失敗したくないと考えている初心者の方も多いでしょう。プランターでの手軽な栽培や、茹で豆として人気の高いおおまさりのような特定の品種を育てる際には、それぞれに特有のコツが必要です。種まき時期や苗の植え方といった栽培の基本から、適切な水やりの頻度、そして元肥としての肥料は何がいいのか、追肥に適した肥料は何が良いのかといった具体的な疑問まで、栽培の各段階で悩みは尽きません。さらに、生育中に葉っぱが黄色くなる原因や、株ばかりが茂って実がつかない、いわゆる「つるぼけするのはなぜか」といったトラブルは、落花生栽培の失敗に直結する大きな要因です。この記事では、これらの栽培上のあらゆる疑問や悩みを一つひとつ丁寧に解決し、あなたの落花生栽培を失敗から成功へと導くための具体的な方法を、専門的な視点から詳しく解説します。

この記事で分かること

- 落花生栽培で初心者が陥りやすい失敗の具体的な原因と科学的根拠

- 土作りから種まき、間引き、収穫、保存までの正しい育て方の全手順

- プランター栽培と畑栽培それぞれで成功率を格段に上げる重要なコツ

- 生育中に発生する様々なトラブルや病害虫への具体的な対処法と予防策

よくある落花生栽培の失敗とその原因

-

- 間違いやすい落花生の種まき時期とは

- 正しい苗の植え方と間引きのコツ

- プランターで育てる場合の注意点

- 元肥としての肥料は何がいいのか

- 適切な水やりの頻度はどのくらい?

初心者でも安心!栽培の基本ポイント

落花生は、家庭菜園初心者でも比較的育てやすい野菜として広く知られています。その理由として、生育期間中の病害虫に比較的強く、一度根付けば頻繁な水やりや施肥を必要としない管理の手軽さが挙げられます。しかし、「簡単」という言葉を鵜呑みにして基本的なポイントを疎かにすると、思わぬ失敗につながることが少なくありません。

落花生栽培で安定した収穫を得るための絶対的な基本ポイントは、「十分な日照時間」「水はけと通気性に優れた土壌」「連作を避ける輪作計画」の3つです。これらは落花生の生育メカニズムに深く関わっています。

落花生は「照り草」という別名を持つほど、太陽の光を非常に好む植物です。光合成を活発に行い、実を太らせるためのエネルギーを蓄えるには、一日を通して6時間以上は直射日光が当たる場所が理想的です。日照時間が不足すると、株が徒長して弱々しくなり、花の数も減り、結果として収穫量が激減してしまいます。

また、落花生は地中で実が育つというユニークな特性を持つため、土壌環境が収穫量を直接左右します。粘土質で固く締まりやすい、水はけの悪い土壌では、開花後に伸びる子房柄(しぼうへい)と呼ばれるツルが物理的に土の中へ潜ることができず、実を結ぶことができません。栽培前には腐葉土や完熟堆肥を十分にすき込み、手で握って軽く固まり、指でつつくとほろりと崩れるような、団粒構造の発達したふかふかで水はけの良い土壌を用意することが成功への第一歩となります。

連作障害とその科学的背景

落花生はマメ科の植物であり、同一の場所で連続して栽培すると「連作障害」が高確率で発生します。これは、土壌中の特定の栄養素が過剰に消費されてバランスが崩れることや、落花生を好む特定の病原菌(フザリウム菌など)やセンチュウが土壌中に蓄積し、生育を著しく阻害する現象です。一度落花生を栽培した畑では、

これらの基本原則を理解し、忠実に実行するだけで、栽培の成功率は飛躍的に向上します。初心者はもちろん、これまで収穫が振るわなかった方も、まずは栽培を始める前の環境準備を見直すことから始めてみましょう。

間違いやすい落花生の種まき時期とは

落花生栽培で初心者が最も陥りやすい失敗の一つが、種まき時期の判断ミスです。特に、春の訪れとともに逸る気持ちから、気温が上がりきらないうちに種をまいてしまうケースが後を絶ちません。

結論から言うと、落花生の種まきに最も適した時期は、桜が散り、八重桜が満開になる頃、つまり地中の温度(地温)が安定して上昇してからです。関東地方などの温暖地を基準にすると、具体的な期間は5月上旬のゴールデンウィーク頃から6月上旬までが最適なシーズンとなります。この期間より早すぎても遅すぎても、発芽率の著しい低下や、その後の生育不良、さらには収穫量の減少に直結するため、慎重な見極めが求められます。

その科学的な理由は、落花生の種子が発芽するために必要な温度条件にあります。落花生が発芽を開始するためには、地温が最低でも15℃以上を継続的に保つ必要があり、最もスムーズな発芽を促す最適温度は20℃前後とされています。まだ寒さが残る2月や3月に種をまいてしまうと、種子は休眠状態のまま活動を開始できず、長期間土中にあることで水分過多となり、やがて腐敗してしまう可能性が非常に高くなります。

「乾いた土にまく」が鉄則!雨の翌日は絶対に避けるべき

もう一つ、発芽成功の鍵を握る極めて重要なポイントが、「乾いた土壌に種をまく」ということです。落花生の種子は、他の多くの植物の種子とは異なり、過剰な水分を嫌い、多湿環境下では腐りやすいというデリケートな性質を持っています。そのため、雨が降った直後のぬかるんだ土に種をまく行為は、発芽率を著しく低下させる最も大きな原因の一つです。必ず天気予報を事前に確認し、

焦らず、適切な「温度」と「土の乾き具合」を見極めること。この2つの条件を守るだけで、「種をまいたのに芽が出ない」という栽培初期の最も悔しい失敗を確実に回避することができます。

正しい苗の植え方と間引きのコツ

適切な時期に種まきの準備が整ったら、次は植え付けの工程です。ここでもいくつかの細かなコツがあり、これらを知っているかどうかで発芽率やその後の生育の勢いが大きく変わってきます。

まず、種の植え方ですが、「適切な深さ」と「種の向き」が重要です。目安として、人差し指の第一関節くらいまで、

一つのまき穴にまく種の数は、発芽しないリスクを考慮して2〜3粒を基本とします。この時、種同士が重ならないように、穴の中で三角形を描くように少し離して点まきするのがポイントです。

種まき直後は、カラスやハトなどの鳥にとって、栄養豊富な落花生の種は格好のごちそうです。彼らは驚くほど目ざとく、土を掘り返して食べてしまいます。発芽して草丈が10cm程度に成長するまでの約2〜3週間は、目の細かい寒冷紗(かんれいしゃ)や防鳥ネットをトンネル状にかけるなど、物理的な防御策が必須です!

生育を左右する「間引き」はタイミングが命

無事に可愛らしい双葉が顔を出したら、次に行うのが「間引き」です。これは、複数の芽の中から最も元気の良い株だけを残し、株元のスペースと土中の養分を独占させることで、健全で大きな株に育てるための重要な作業です。

間引きの2ステップ

- 1回目の間引き:本葉が2枚展開した頃が最初のタイミングです。生育が明らかに劣るものや、虫食いがあるものを根元からハサミで切り取り、2本立ちにします。

- 2回目の間引き:本葉が3〜4枚に増えた頃が最終段階です。2本のうち、より茎が太く、葉の色が濃い、最も元気な1本だけを残し、もう1本を同様にハサミで切り取って1本立ちに仕上げます。

間引きの際に注意したいのは、残す株の根を傷つけないことです。無理に引き抜こうとすると、隣の株の根まで傷つけてしまう恐れがあるため、必ず地際をハサミでカットするようにしましょう。このひと手間を惜しまないことが、その後の力強い成長につながります。

プランターで育てる場合の注意点

庭がない都市部の住宅でも、ベランダなどの省スペースで手軽に楽しめるプランター栽培は非常に魅力的です。しかし、畑での栽培とは環境が大きく異なるため、プランター特有の注意点を理解しておかないと、失敗の原因となります。

最も重要なのは、適切なプランターのサイズ選びです。落花生は地上部だけでなく、地中でも根を広げ、子房柄を伸ばして実をつけます。そのため、窮屈な容器では十分に生育できません。最低でも深さ30cm以上、幅60cm以上、容量20リットル以上の大型プランターを用意しましょう。このサイズのプランターで育てられるのは、多くても2株が限界です。ゆったりと1株を育てるのが最も確実でしょう。

用土は、肥料分があらかじめ配合されている市販の高品質な野菜用培養土を使用するのが最も手軽で確実です。水はけを確保するため、プランターの底には必ず鉢底石を2〜3cm敷き詰めることを忘れないでください。

畑栽培との最大の違いは「水やり」と「土寄せ」の管理

畑栽培の場合、根付いた後は基本的に水やりは不要で、自然の降雨に任せます。しかし、プランターは土の量が限られているため保水力が低く、非常に乾燥しやすい環境です。そのため、定期的な水やりが必須となります。春や秋は土の表面が乾いたら、夏場はほぼ毎日、鉢底から水が勢いよく流れ出るまでたっぷりと与えましょう。水切れは実の肥大に悪影響を及ぼします。

また、プランターでは土が雨で流されたり、水やりで固く締まったりしやすいため、「土寄せ」がより重要になります。開花が始まったら、株元に新しい培養土を5cmほどの高さに足してあげる(増し土)ことで、子房柄が潜り込むスペースを確保してあげましょう。

ただし、どれだけ丁寧に管理しても、プランター栽培では根や子房柄が伸びるスペースに物理的な限界があります。そのため、畑栽培に比べると収穫できるさやの数は少なくなる傾向があることは、あらかじめ理解した上で挑戦しましょう。

元肥としての肥料は何がいいのか

落花生栽培における肥料の施し方は、他の多くの野菜とは根本的に異なります。この特異性を理解していないと、葉やツルばかりが過剰に茂り、肝心の実が全くつかない「つるぼけ」という典型的な失敗を招きます。

この最大のポイントは、落花生がマメ科の植物であるという点にあります。マメ科植物の根には「根粒菌(こんりゅうきん)」という土壌微生物が共生しており、この根粒菌が空気中の窒素をアンモニアに変換し、植物が直接利用できる形の栄養素として供給してくれます。つまり、落花生は自分で窒素肥料を作り出す能力を持っているのです。

このため、栽培開始時に土壌に施す元肥として与える肥料は、窒素(N)成分が極力控えめなものを選ぶのが鉄則です。市販の化成肥料を使用する場合は、パッケージの成分表示(N-P-K)を必ず確認し、「8-8-8」のようなバランス型の肥料ではなく、「3-10-10」や「0-10-10」といった、実の付きを良くするリン酸(P)や根の成長を助けるカリウム(K)の比率が高いタイプを選びましょう。

カルシウム不足は収穫量ゼロにも繋がる致命的な問題

落花生は、さや(殻)を形成する過程で非常に多くのカルシウムを必要とします。土壌中のカルシウムが不足すると、さやはできても中身が育たない「空さや」や、未熟な「しいな」が多発し、収穫量が大幅に減少します。これを防ぐため、土作りの段階でアルカリ資材である苦土石灰(くどせっかい)を、畑であれば1平方メートルあたり200g(4握り程度)、プランター(65cm)であれば軽く一握り(約30g)を土にまんべんなく混ぜ込んでおくことが極めて重要です。

以上のことから、元肥の基本戦略は「窒素は極力控えめに、リン酸・カリ・カルシウムはたっぷりと」と覚えてください。栽培の2週間前までに苦土石灰を、1週間前までに完熟堆肥とリン酸・カリ中心の化成肥料を施してよく耕しておくのが、理想的な土作りです。

適切な水やりの頻度はどのくらい?

落花生栽培で、良かれと思って行った行為が裏目に出てしまう最たる例が、水やりのタイミングと頻度です。特に栽培初期の過剰な水やりは、種が腐って発芽すらしなくなるという、最も悲しい失敗に直結します。

まず、絶対に覚えておくべき鉄則として、種まきから発芽して本葉が展開するまでの期間、人為的な水やりは原則として絶対にしないでください。前述の通り、落花生の種子は過湿状態に非常に弱く、必要以上の水分は腐敗の原因となります。乾いた土に含まれているわずかな水分と、太陽によって温められた高い地温があれば、落花生は自身の力で問題なく発芽します。

無事に発芽し、根付いた後も、地植え(畑栽培)の場合は、基本的に水やりは不要です。落花生の根は深く広く張るため、地中深くの水分を吸い上げることができ、自然の降雨だけで十分に育ちます。むしろ、頻繁な水やりは土壌の過湿を招き、根腐れや病気の発生リスクを高めるため、控えるべきです。

水やりが唯一必要になる特別なタイミング

ただし、栽培期間中に唯一、積極的に水やりを検討すべき重要な時期があります。それは、夏の開花期から子房柄が伸びて実が肥大し始める時期(7月中旬〜8月下旬)にかけて、10日以上も雨が全く降らず、畑がカラカラに乾ききってしまった場合です。この時期の極端な水分不足は、実の肥大を著しく妨げ、収穫量の減少に繋がります。このような状況になった時のみ、早朝の涼しい時間帯に、株元にたっぷりと水を与えてください。

一方で、前述の通りプランター栽培の場合は、土が乾燥しやすいため管理方法が異なります。土の表面が白っぽく乾いているのを確認したら、鉢底から水が十分に流れ出るまでたっぷりと与えるのが基本です。この地植えとプランターでの水管理の根本的な違いをしっかりと理解することが、失敗を避けるための重要な鍵となります。

落花生栽培の失敗を防ぐ育て方のコツ

- 落花生がつるぼけするのはなぜ?

- 追肥に適した肥料は何が良いのか

- 葉っぱが黄色くなる原因は病気?

- 人気品種おおまさりの栽培ポイント

- ポイントを押さえ落花生栽培の失敗を防ごう

落花生がつるぼけするのはなぜ?

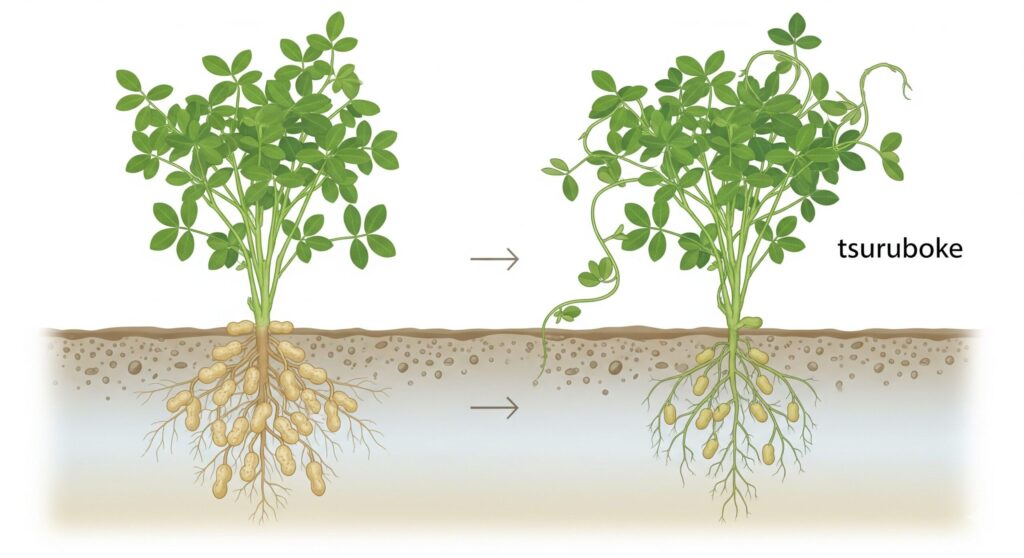

一生懸命に世話をして、株自体は青々と立派に大きく育ったにもかかわらず、秋に収穫してみたら地中に実がほとんどついていなかった…これは落花生栽培でよく聞かれる「つるぼけ(蔓惚け)」という典型的な失敗例です。

つるぼけが起きてしまう最大の原因は、土壌中の栄養素、特に窒素(N)成分の過剰供給にあります。前述の通り、落花生は根に共生する根粒菌の働きによって、空気中から自ら窒素を調達する能力を持っています。そこに、人間が良かれと思って過剰な窒素肥料を与えてしまうと、植物の体内で栄養成長(葉や茎を大きくする働き)が、生殖成長(花を咲かせ実をつける働き)よりも極端に優先されてしまいます。その結果、地上部の葉や茎、ツルだけが異常に茂り、子孫を残すためのエネルギー源であるはずの地中の実が全く育たないという現象が引き起こされるのです。

具体的には、元肥として窒素成分を多く含む鶏ふんや未熟な油かすなどを大量に使用したり、生育中に何度も化成肥料を追肥したりする行為は、つるぼけのリスクを著しく高めます。

つるぼけを確実に防ぐための具体的な対策

| 対策項目 | 具体的な方法 | 注意点 |

|---|---|---|

| 元肥の管理 | 土作りの段階で、窒素(N)の含有率が低い肥料(リン酸・カリ主体)を選ぶ。完熟堆肥や腐葉土を主体とする。 | 未熟な堆肥や鶏ふんは窒素分が多いため避ける。 |

| 追肥の管理 | 追肥は原則として開花期の1回のみとし、ここでも窒素が少ない肥料を選択する。 | 株の元気が無いように見えても、安易に追肥を繰り返さない。 |

| 日照管理 | 一日を通してよく日が当たる場所で育てる。 | 日照不足は株を軟弱にし、栄養成長に偏らせる一因となる。 |

もし株が茂りすぎていると感じても、基本的に落花生の栽培において「摘心(てきしん)」という、成長点の芽を摘む作業は不要とされています。むしろ、地面を覆うようにツルが広がることで、地表の乾燥を防ぎ、子房柄が土に潜りやすくなるというメリットもあります。まずは肥料管理、特に窒素のコントロールを徹底することが、つるぼけを防ぐ最も確実で効果的な方法です。

追肥に適した肥料は何が良いのか

「つるぼけ」のリスクを避けつつ、実入りを良くするためには、追肥を施す「タイミング」「種類」「方法」が極めて重要になります。落花生の栽培において、追肥は基本的に開花期に1回だけで十分です。

追肥を施すベストなタイミングは、株にポツポツと黄色い蝶のような形の花が咲き始めた頃です。この時期は、これから子房柄が地中に向かって伸び始め、本格的に実を作り始めるという、いわば栄養の転換期です。この重要なタイミングで適切な栄養素を補給してあげることで、さやの数が増え、実の肥大が促進されます。

そして、この追肥と必ずセットで行わなければならない非常に重要な作業が「土寄せ」です。株元に周辺の土を寄せ集め、ふかふかのベッドを作ることで、子房柄がスムーズに土中に潜り込めるように手助けする作業です。この土寄せを怠ると、子房柄が固い地面に阻まれて土に入れず、実が全くつかないという致命的な失敗に繋がります。

効果的な土寄せと追肥の手順

まず、花が咲き始めたのを確認したら、マルチシートを敷いている場合は株元周辺を十字に切り開くか、剥がします。その後、株の周囲の土の表面を、クワや移植ゴテで軽く耕し(中耕)、雑草を取り除きながら土を柔らかくします。そして、追肥として化成肥料を株の周りにパラパラとまき、その肥料を土と混ぜながら株元にこんもりと土を寄せ集めます。この1回目の土寄せから15〜20日後に、すでに伸びてきている子房柄を傷つけないよう注意しながら、もう一度土寄せ(2回目)を行うと、さらに収穫量アップが期待できます。

追肥として与える肥料の種類は、元肥と同様に窒素(N)が少なく、根や実の成長を直接的に助ける働きがあるカリウム(K)を多く含むものが最も適しています。ここでも窒素の与えすぎは禁物です。適切なタイミングでの適切な追肥と土寄せが、秋の豊かな収穫を約束します。

葉っぱが黄色くなる原因は病気?

生育期間中、青々と茂っていた落花生の葉が黄色く変化してくると、「何か病気にかかったのでは?」と心配になるかもしれません。しかし、葉が黄色くなる原因は一つではなく、その「時期」と「症状」を冷静に観察して見極めることが大切です。

まず、最も一般的な原因は、収穫時期が近づいていることによる自然な生理現象です。一般的に9月下旬から10月にかけて、株全体の下の方の葉から順番に黄色く変色し、少しずつ枯れ始めたら、それは病気ではなく「成熟のサイン」です。これは、株が地上部の葉や茎に蓄えた栄養を、地中の実を完熟させるために転流させている証拠です。このタイミングで試しに一株掘り起こしてみて、さやに品種特有の綺麗な網目模様がくっきりと出ていれば、収穫適期と判断できます。

一方で、まだ夏場の生育途中で葉に異変が現れた場合は、病気や害虫、栄養不足といったトラブルの可能性があります。

| 原因 | 症状の特徴 | 具体的な対策 |

|---|---|---|

| 収穫適期(生理現象) | 9月下旬以降、下葉から全体的に均一に黄色くなり、自然に枯れてくる。 | 試し掘りをして、さやの網目模様と実の肥大を確認する。 |

| 褐斑病(かっぱんびょう) | 梅雨明け後、葉に黄褐色の円い斑点が現れ、次第に大きくなり葉を枯らす。 | 病気にかかった葉は早期に摘み取り、畑の外で処分する。株元の風通しを良くする。 |

| 白絹病(しらきぬびょう) | 高温多湿期に、株元の地際に白い絹糸のようなカビが発生し、茎や葉が急に黄色く変色して株全体が枯れる。 | 発病した株は周囲の土ごと根こそぎ抜き取り、畑の外で処分する。連作を避けることが最大の予防策。 |

| カルシウム・微量要素欠乏 | 生育初期に新しく展開する葉の色が薄くなったり、黄色くなったりすることがある。 | 土作りの際に苦土石灰やミネラル分を補給できる堆肥をしっかり施すことが予防になる。 |

特に、梅雨明け後の高温多湿の時期は、糸状菌(カビ)による病気が発生しやすくなります。株と株の間隔を十分に確保して畑の風通しを良くし、日々の観察で早期発見に努めることが重要です。病気が疑われる場合は、被害が周囲に拡大する前に発病した部分を速やかに取り除き、圃場の外で適切に処分することが基本的な対策となります。

人気品種おおまさりの栽培ポイント

家庭菜園で栽培する落花生として、近年特に絶大な人気を誇る品種が、千葉県で育成された「おおまさり」です。その名の通り、通常品種の約2倍にも達する驚くほど大きな粒が特徴で、収穫したての生の状態から塩茹でにすると、他では味わえないホクホクとしたクリーミーな食感を楽しむことができます。(参照:千葉県ウェブサイト「ちばの農林水産物」)

「こんなに特別な品種だから、育て方も難しいのでは?」と不安に思うかもしれませんが、ご安心ください。基本的な栽培方法は、これまで解説してきた他の落花生とほとんど変わりません。「十分な日当たり」「水はけの良い土壌」「適切な時期の種まき」「窒素を控えた肥料管理」「開花期の土寄せ」といった栽培の基本原則を忠実に守ることが、おおまさりを上手に育てる一番の近道です。

ただし、その大きな実を健全に育てるためには、いくつか特に意識しておきたい栽培上のポイントがあります。

おおまさり栽培で特に意識したい3つのこと

- 土作りをより丁寧に、特にカルシウムを十分に:大きな実(さや)を形成するためには、より多くの栄養素、特にカルシウムが必要です。土作りの際の苦土石灰は、通常品種よりもやや多めに、そして完熟堆肥をたっぷりすき込んで、根が深く張れるふかふかの土壌をしっかりと作りましょう。

- 株間を通常より広めに取る:おおまさりは地上部の株も大きく育つ傾向があります。株と株の間隔(株間)を、通常の品種(約30cm)よりも少し広めの40cm〜50cm程度確保すると、株元の風通しが良くなり、病気の予防にも繋がります。

- 収穫は「茹で豆」が前提、タイミングを逃さない:おおまさりは水分量が多いため、煎り豆には不向きです。その真価は「茹で落花生」でこそ発揮されます。さやの網目がくっきりと現れる一歩手前、やや若いくらいのタイミングで収穫すると、最も美味しいとされています。収穫が遅れると食感が落ちるので注意しましょう。

おおまさりの栽培は、決して難しくありません。基本に忠実に、そして少しだけ丁寧な土作りと管理を心がけることで、家庭菜園でもプロが作ったような、驚くほど立派で美味しい実を収穫することができます。ぜひ挑戦してみてください!

ポイントを押さえ落花生栽培の失敗を防ごう

この記事では、落花生栽培で初心者が陥りがちな失敗の具体的な原因と、それを防ぎ、豊かな収穫へと導くための育て方のコツを、科学的な根拠に基づいて詳しく解説しました。最後に、成功への最も重要なポイントをリスト形式で再確認しましょう。

- 落花生栽培の成功は十分な日当たりと水はけの良い土壌が絶対条件

- 連作障害を避けるため最低でも2〜3年は同じ場所での栽培をしない

- 種まきは地温が安定して15℃以上になる5月上旬以降が最適な時期

- 雨の直後など湿った土に種をまくと種が腐りやすいので必ず避ける

- 種は深さ2〜3cmにへそを横向きにしてまき優しく土をかぶせる

- 種まき直後は鳥の食害を防ぐため必ず防鳥ネットなどで保護する

- 本葉が3〜4枚に育った時点で最も元気な1本を残して間引きを行う

- プランターは深さと幅が60cm以上ある大型のものを選び1〜2株までとする

- プランター栽培では土の表面が乾いたら鉢底から水が出るまでたっぷり水やりをする

- 元肥は窒素成分を控えカルシウム補給のため苦土石灰を必ず施す

- 種まきから発芽するまでは水やりをしないことが最大のコツである

- 窒素肥料の与えすぎは葉ばかり茂って実がつかない「つるぼけ」の直接的な原因になる

- 追肥は黄色い花が咲き始めた頃にカリウム中心の肥料を原則1回だけ行う

- 追肥と同時に子房柄が土に潜りやすいよう必ず土寄せを実施する

- 収穫期に下葉から黄色くなるのは病気ではなく成熟のサインである