グリンピースの収穫時期について、具体的なタイミングが分からずお困りではありませんか。家庭菜園で愛情を込めて育てた野菜を、最高の瞬間に味わうことは、何にも代えがたい喜びです。特に採れたてのグリンピースの甘みと香りは格別ですが、その最高の味を引き出すには収穫のタイミングが非常に重要になります。この記事では、グリーンピースとえんどう豆の違いといった基本的な知識から、最適な種まき時期、支柱の立て方、成功の鍵を握る肥料の与え方まで、栽培の全工程をより深く、そして分かりやすく解説します。さらに、見逃せない収穫サインや、収穫する前に何をするべきか、もし豆が大きくなったらどうなるのか、そして収穫後の正しい保存方法に至るまで、あなたのあらゆる疑問に専門的な視点からお答えします。発芽したグリーンピースは食べられるのかといった、よくある質問にもしっかり触れていきますので、ぜひ最後までご覧いただき、家庭菜園の成功にお役立てください。

この記事で分かること

- グリンピースの収穫を見極める具体的なサイン

- 種まきから収穫までの栽培ステップと管理のコツ

- 収穫が遅れた場合の変化と対処法

- 採れたての風味を長持ちさせる正しい保存テクニック

グリンピースの収穫時期と栽培の基本

- グリーンピースとえんどう豆の違いを解説

- 栽培計画の第一歩は種まき時期から

- 丈夫なつるを育てる支柱の立て方

- 美味しさの秘訣は肥料の与え方にあり

- 収穫する前に何をする?準備と確認点

グリーンピースとえんどう豆の違いを解説

家庭菜園を始める際、「グリーンピース」と「えんどう豆」という言葉を聞いて、これらは違う植物なのだろうかと疑問に思う方がいるかもしれません。しかし、実はこれらは植物学的には同じ「エンドウ(Pisum sativum)」というマメ科の植物です。その起源は古く、中東のメソポタミア周辺が原産とされ、石器時代から人々に食されてきた歴史ある野菜なのです。日本へは平安時代に中国から伝わったとみられています。

この「エンドウ」という一つの植物が、食べる部分や収穫するタイミングによって呼び名や用途が変わります。それぞれの特徴を深く理解することで、栽培計画や収穫の楽しみがさらに広がるでしょう。

エンドウの種類と特徴

エンドウの仲間たちの違いを、下の表に詳しくまとめました。栄養面での特徴も追記しています。

| 種類 | 主な利用部分 | 特徴 | 代表的な呼び名 | 栄養面の傾向 |

|---|---|---|---|---|

| 実とりえんどう | 未熟な実(豆) | さやが硬く、中の豆だけを食べる品種群。豆が十分に成長し、甘みがピークに達した頃に収穫します。 | グリンピース | 食物繊維、タンパク質、ビタミンB1が豊富 |

| さやえんどう | 若いさや | 中の豆がまだ小さい、ごく若い段階でさやごと収穫します。パリパリとした食感が特徴で、料理の彩りにも使われます。 | 絹さや | カロテンやビタミンCが豊富 |

| スナップえんどう | さやと実 | さやが肉厚で甘く、豆が適度に大きくなってもさやごと食べられるように品種改良されたもの。食感が良く人気が高いです。 | スナックえんどう | ビタミン類と豆の栄養をバランス良く含む |

このように、グリンピースは「実とりえんどう」の未熟な豆のことを指します。スーパーで冷凍や缶詰として見かけるものも、この実とりえんどうです。栽培方法の基本は同じですが、どの状態で収穫するかによって、まったく異なる食感と味わいを楽しめるのがエンドウ栽培の最大の魅力と言えるでしょう。

栽培計画の第一歩は種まき時期から

グリンピースの栽培を成功に導くためには、適切な時期に種をまくことが何よりも重要です。エンドウは比較的涼しい気候(生育適温15~20℃)を好むため、種まきのタイミングを間違うと、夏の暑さや冬の寒さで株が弱り、収穫量が大幅に減少する原因となります。種まきの時期は、主に「秋まき」と「春まき」の2通りがあり、それぞれにメリットとデメリットが存在します。

秋まき栽培

一般地や暖地では、秋まきが最も一般的で、収量も期待できる栽培方法です。多くの種苗メーカーもこの時期を推奨しています。10月下旬から11月中旬頃に種をまき、草丈15cmほどの小さな苗の状態で冬を越させます。エンドウは一定期間低温にさらされることで花芽が形成される性質(春化)を持つため、この冬越しが春からの旺盛な成長と豊かな収穫に繋がります。春になり気温が上昇すると一気に成長し、5月から6月にかけて収穫期を迎えます。

- 収量が多い:じっくりと時間をかけて根を張り、株が大きく育つため、春まきに比べて収穫量が多く、長期間収穫を楽しめる傾向があります。

- 丈夫な株に育つ:冬の寒さを経験することで、株が引き締まり、病気にも強い丈夫な株に成長します。

- 病害虫のリスク軽減:生育初期が病害虫の活動が鈍い秋冬にあたるため、比較的管理がしやすいです。

ただし、種まきが早すぎると冬までに苗が大きくなりすぎて耐寒性が弱まり、厳しい寒さで傷んでしまいます。逆に遅すぎると、根が十分に張る前に土が凍結し、苗が枯れてしまうリスクがあります。大手種苗メーカーであるタキイ種苗の栽培マニュアルなどを参考に、お住まいの地域の気候に合わせた適期を守ることが成功の秘訣です。

春まき栽培

一方、冬の寒さが非常に厳しい寒冷地(北海道や東北地方など)や、秋まきのタイミングを逃してしまった場合は、春まきで栽培します。地面の凍結が解けた3月から4月頃に種をまき、夏の8月頃に収穫を目指します。

春まきは生育期間が短いため、秋まきに比べて株が小さくなりがちで、収穫量も少なくなる傾向があります。また、生育期が高温多湿の時期と重なるため、うどんこ病などの病気やアブラムシなどの害虫が発生しやすくなります。防虫ネットを利用したり、風通しを良くしたりするなど、病害虫対策がより重要になります。

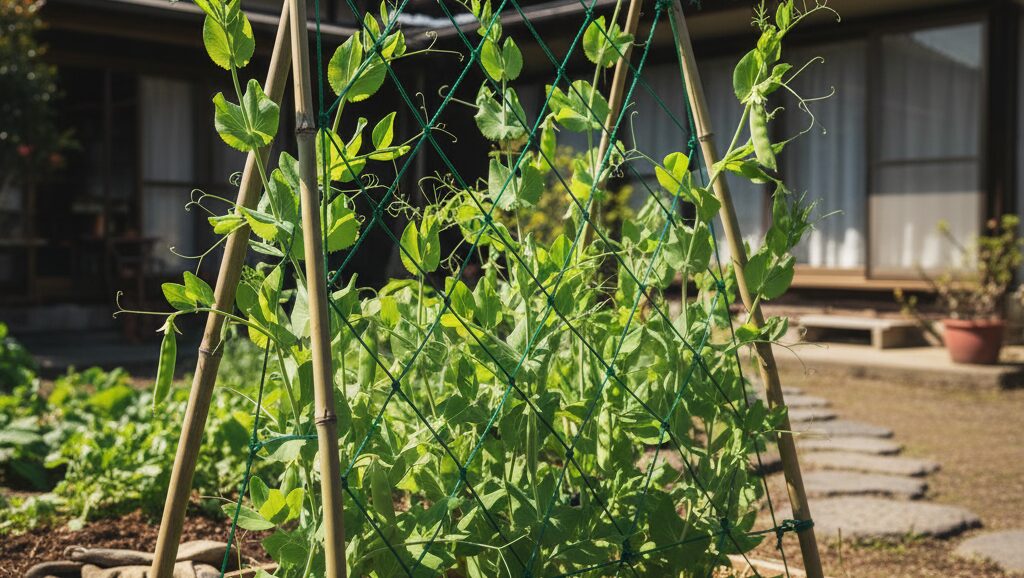

丈夫なつるを育てる支柱の立て方

グリンピースはつる性の植物であり、その細い茎だけでは自立できません。成長してくると「巻きひげ」と呼ばれる器官を伸ばし、他のものに絡みつきながら上へ上へと伸びていきます。そのため、支柱を立ててつるが安定して絡まる場所を確保してあげることが、健全な生育、そして日当たりや風通しを良くして病気を防ぎ、安定した収穫を得るために不可欠な作業です。

支柱立ては、つるが伸び始めて お互いに絡み合う前、草丈が20cm程度に成長した頃が最適なタイミングです。この時期を逃すと、つるが地面を這ったり、隣の株と複雑に絡み合ったりしてしまい、それを解きながら誘引するのは非常に困難になります。また、無理に解こうとすると、デリケートなつるを傷つけてしまう恐れもあります。

支柱の立て方の種類

支柱の立て方にはいくつかの方法がありますが、家庭菜園でよく用いられる代表的な方法を2つ、より具体的に紹介します。

- ネットを使う方法

最も簡単で管理がしやすい方法です。畑やプランターの両端に、高さ1.8m〜2.0m程度の支柱を垂直に立てます。その支柱の間に、きゅうりネットやエンドウ用の園芸ネットを、ピンと張るように設置します。つるは自ら巻きひげを伸ばしてネットに絡みついてくれるため、特別な誘引作業はほとんど必要ありません。全面に日が当たり、風通しも抜群なので、病気の予防にも繋がり、収穫作業もしやすいというメリットがあります。 - 合掌式にする方法

畝(うね)の両側に支柱を斜めに挿し、上部で交差させて固定する、いわゆる「合掌造り」のような形に組む方法です。構造的に非常に頑丈で、強風にも倒れにくいのが大きな特徴です。つるが伸びてきたら、麻紐などで8の字に軽く結びつけ、上方向に伸びるようにサポートしてあげましょう。

最近では、草丈が60cm〜80cm程度にしかならない「つるなし品種」または「矮性(わいせい)種」も人気です。この場合は大規模なネットや支柱は必要ありませんが、実がつき始めるとその重みで株が倒れやすくなります。株の四隅に短い支柱(60cm程度)を立て、その間を紐で2〜3段囲ってあげるだけで、安定性が格段に増します。

美味しさの秘訣は肥料の与え方にあり

グリンピースを含むマメ科の植物は、肥料の与え方に少し専門的なコツが必要です。その理由は、マメ科植物の根に「根粒菌(こんりゅうきん)」という土壌微生物が共生しているという、ユニークな生態にあります。この根粒菌は、植物が直接利用できない空気中の窒素を、アンモニアなどの利用可能な形に変換(窒素固定)して、グリンピースに供給してくれるという素晴らしい働きを持っています。

そのため、一般的な野菜と同じ感覚で窒素(N)成分を豊富に含む肥料を与えてしまうと、土の中の窒素が過剰になります。その結果、葉や茎ばかりが異常に茂ってしまい、肝心の花や実がつきにくくなる「つるボケ」という生理障害を引き起こしてしまうのです。

専門家の声

グリンピースの肥料は、「窒素は控えめに、リン酸・カリをしっかり」と覚えておきましょう!花や実の成長を助けるリン酸(P)と、根を丈夫にするカリ(K)が重要です。

土づくりと元肥

美味しいグリンピースを育てる土台となる土づくりは非常に重要です。植え付けの2週間以上前に、1平方メートルあたり約100gの苦土石灰をまいてよく耕し、土壌の酸度をpH6.0〜6.5の弱酸性に調整します。その1週間後に、完熟堆肥を1平方メートルあたり約2kgと、元肥として窒素成分の少ない化成肥料(例:N-P-K=3-10-10など)を約50g施し、再度よく耕します。

追肥のタイミング

生育の途中で栄養を補う「追肥」は、与えるタイミングが重要です。与えすぎは禁物なので、株の様子を見ながら行いましょう。

- 1回目の追肥

春になり、つるが伸び始めて花が咲き始めた頃が最初のタイミングです。化成肥料(N-P-K=8-8-8など)を1平方メートルあたり30gほど、株元から少し離れた畝の肩の部分に施し、土と軽く混ぜ合わせながら株元に土寄せします。 - 2回目の追肥

収穫が始まり、株にたくさんの実がつき始めた頃が2回目のタイミングです。収穫は株にとって大きなエネルギーを消費するため、肥料切れを起こさないように、1回目と同程度の量を施します。

前述の通り、エンドウは連作障害が非常に出やすい野菜です。同じ場所でマメ科の植物を続けて栽培すると、土壌中の特定の病原菌(フザリウム菌など)が原因で「立枯病」などが多発し、収穫が皆無になることもあります。栽培計画を立てる際には、JAグループの解説にもあるように、最低でも3〜5年は同じ場所での栽培を避ける「輪作」を徹底しましょう。

収穫する前に何をする?準備と確認点

待ちに待った収穫の時期が目前に迫ってきたら、最高の状態でグリンピースを味わうために、いくつかの最終準備と確認をしておきましょう。この段階での少しの気配りが、収穫物の品質を大きく左右します。

まず最も大切なのが、収穫タイミングを逃さないための、より一層の注意深い日々の観察です。後述する「収穫サイン」を頭に入れ、毎日さやの膨らみ具合や色、表面の質感の変化をチェックする習慣をつけましょう。特に収穫期に入ると、豆は驚くほどのスピードで成長し、数日で食味が変わってしまうことも珍しくありません。

- さやの状態を最終確認する:株の下の方から中段にかけて、十分に膨らみ、表面にうっすらとシワが見える「収穫適期」のさやがどれくらいあるか把握します。

- 天候を予測する:収穫は、豆の糖度が最も高まるとされる、晴れた日の午前中が理想的です。雨の日や雨上がりに収穫すると、水分過多で味が薄まったり、さやが傷みやすくなったりします。天気予報を確認し、収穫の計画を立てましょう。

- 道具を準備し、消毒する:切れ味の良い清潔なハサミを用意します。病気の感染を防ぐため、使用前にアルコールで刃先を消毒しておくとより安心です。

- 収穫後の計画を立てる:収穫したグリンピースをどのように利用するか(すぐに食べる、冷蔵する、冷凍する)をあらかじめ決めておきましょう。収穫後は鮮度の低下が早いため、スムーズに次の工程に移れるように準備しておくことが重要です。

グリンピースの収穫は、株の下の方から順番に実が熟していきます。そのため、一度に全てのさやを収穫するのではなく、収穫適期に達したものから数日に分けて順次摘み取っていくのが、長く、そして品質の良い豆を収穫し続けるための重要なコツです。こまめに畑の様子を確認し、採り遅れによる品質低下を防ぎましょう。

正しいグリンピースの収穫時期の見分け方

- 見逃せない5つの収穫サイン

- 風味を損なわない収穫のコツ

- 大きくなったらどうなる?食感の変化

- 収穫後の正しい保存方法

- 発芽したグリーンピースは食べられる?

見逃せない5つの収穫サイン

グリンピースの収穫で最も重要であり、また最も楽しいのが、最適なタイミングを五感で感じ取ることです。収穫が早すぎると豆本来の甘みが足りず、遅すぎると硬く粉っぽい食感になってしまい、せっかくの苦労が水の泡となってしまいます。以下の5つのサインに注意深く注目し、最高の収穫時期を見逃さないようにしましょう。

グリンピース収穫の5つのサイン

- さやがパンパンに膨らんでいる

中の豆が十分に肥大し、さや全体がはち切れんばかりに丸みを帯びて、パンパンに張っている状態が最初の目安です。さやの縫合線(筋の部分)が少しへこんで見えるほど膨らんでいるのが理想です。外から指で優しく触れてみて、一つ一つの豆の形がはっきりと感じられるかを確認しましょう。 - さやの表面にうっすらシワが現れる

これが最も確実で分かりやすいサインです。豆の成熟がピークに達すると、豆がさやの水分を吸収し、さやの表面に絹のような光沢の中に、うっすらと細かいシワ(専門的には「ネット」と呼びます)が見え始めます。このサインが出たら、まさに食べ頃の合図です。 - さやのツヤが少しなくなる(ブルーム)

若くて成長中のさやはみずみずしい光沢がありますが、収穫適期になると、表面のツヤがやや鈍り、果物に見られるような「ブルーム」と呼ばれる白い粉が吹いたような見た目になることがあります。これは野菜自身が乾燥から身を守るために出す物質で、新鮮さの証でもあります。 - さやの色が濃い緑色になる

品種にもよりますが、一般的にさやの色が光沢のある鮮やかな緑色から、少し落ち着いた深みのある濃い緑色に変化してきたら収穫のサインです。ただし、黄色っぽくなり始めたら収穫が遅れすぎている証拠なので注意が必要です。 - 開花から約1ヶ月が経過

天候や品種にも左右されますが、一般的に花が咲いてからおよそ25日~30日後が収穫の目安となります。栽培記録として開花日をメモしておくと、収穫時期を大まかに予測するのに役立ち、日々の観察と合わせることで精度が高まります。

これらのサインは、1つだけでなく複数を確認することで、より正確に収穫適期を判断できます。特に「さやの膨らみ」と「表面のシワ」は最も重要な判断基準になります。もし判断に迷った場合は、試しに一つ収穫してさやを剥き、中の豆の色や大きさを確認する「試し採り」を行うのが確実です。

風味を損なわない収穫のコツ

収穫サインを的確に捉え、いよいよ収穫する段階になったら、株を労わりながら、豆の風味を最大限に保つための収穫のコツを実践しましょう。丁寧で計画的な収穫作業が、株の寿命を延ばし、最終的な収穫量を増やすことに繋がります。

収穫は「ハサミ」で「朝」に

最も大切なポイントは、必ず清潔なハサミを使うことです。グリンピースのさやは、手で無理に引っ張ると茎や葉を傷つけたり、まだ成長途中の若いさやまで一緒に落としてしまったりと、株全体に大きなダメージを与えてしまいます。さやと茎を繋いでいる短い軸(果梗)の部分を、ハサミで丁寧に切り取りましょう。この一手間が、病気の侵入を防ぎ、株のエネルギー消耗を最小限に抑え、次の実りへと繋げます。

また、収穫する時間帯も重要です。野菜は夜の間に養分を蓄え、日中の光合成でそれを消費します。そのため、糖分が最も多く蓄えられている早朝に収穫することで、最も甘くて美味しいグリンピースを味わうことができます。気温が上がる前の涼しい時間帯に作業することで、収穫後の鮮度も保ちやすくなります。

こまめな収穫で収量アップ

グリンピースは、一度に全てのさやが成熟するわけではありません。日当たりの良い株の下の方から順番に収穫適期を迎えます。収穫期に入ったら、2〜3日に一度は株全体をくまなくチェックし、食べ頃になったさやから順次収穫していきましょう。

こまめに収穫することで、株の負担が軽くなり、植物が「まだ子孫を残さなければ」と判断して、新しい花やさやを次々とつけようとします。逆に、採り遅れて硬くなった豆を株に残しておくと、植物は種の成熟が完了したと判断し、新しい実をつける活動を停止してしまうことがあります。こまめな収穫こそが、収量を最大化する秘訣なのです。

大きくなったらどうなる?食感の変化

日々の忙しさから収穫が遅れてしまったり、葉陰に隠れたさやを見逃してしまったりした場合、グリンピースは一体どうなってしまうのでしょうか。見た目は大きく、収穫量が増えたように感じるかもしれませんが、残念ながら採れたてのグリンピースが持つ本来の食味は大きく損なわれてしまいます。

収穫適期を過ぎて過熟になったグリンピースの主な変化は、豆の内部で起こる化学変化によるものです。

- 甘みが減り、でんぷん質が増える

グリンピースの美味しさの源であるショ糖などの糖分が、成長が進むにつれてエネルギーを蓄えるための「でんぷん」に変化してしまいます。これにより、採れたて特有の鮮烈な甘みが失われ、代わりに粉っぽい、ややもっさりとした食感になります。 - 皮が硬くなり、食物繊維が増加する

豆を包む薄皮(種皮)が厚く、硬くなってしまいます。これは豆自身が成熟し、種子として発芽に備えるための自然な変化です。茹でても柔らかくなりにくく、口の中に皮が残るような食感になってしまいます。文部科学省の日本食品標準成分表によると、えんどう豆の生の状態では食物繊維総量が100gあたり7.7gとされており、成熟が進むとこの繊維質がより硬く感じられるようになります。 - 豆の色が薄くなる

鮮やかな緑色の元であるクロロフィルが分解され始め、豆の色が黄緑色っぽく、ややくすんだ色合いに変化してきます。

もし収穫が遅れて硬くなってしまった豆でも、決して無駄にする必要はありません。そのしっかりとした食感と豆の風味を活かすことができます。例えば、長時間コトコト煮込むことで柔らかくなるため、ポタージュスープやカレー、シチューなどの煮込み料理に最適です。また、甘く煮て「うぐいす豆」にするのも良いでしょう。

しかし、やはりグリンピース本来の甘くてプリプリとした食感を最大限に楽しむためには、採り遅れに細心の注意を払い、最適なタイミングで収穫することが何よりも大切です。

収穫後の正しい保存方法

採れたてのグリンピースは、まさに自然の恵みそのものですが、収穫した瞬間から劣化が始まり、その美味しさは急速に失われていきます。特に糖分がでんぷんに変わるスピードが非常に速いため、風味豊かな状態を保つには、収穫後できるだけ早く適切な処理を施すことが極めて重要です。

保存方法は、消費するまでの期間に応じて、冷蔵と冷凍を使い分けます。

すぐに食べる場合(冷蔵保存:2〜3日以内)

2〜3日以内に調理して食べる場合は、さや付きのまま保存するのが鉄則です。豆をさやから出してしまうと、表面が乾燥して硬くなり、風味が著しく損なわれてしまいます。さやが豆を乾燥と衝撃から守る、天然の保存容器の役割を果たしてくれます。

収穫したさや付きのグリンピースを、湿らせたキッチンペーパーで包み、ポリ袋や保存容器に入れて、冷蔵庫の野菜室で保存しましょう。野菜は収穫後も呼吸をしているため、袋の口は完全に密閉せず、少し開けておくのが鮮度を保つポイントです。

長期間保存したい場合(冷凍保存:約1ヶ月)

たくさん収穫できて一度に食べきれない場合は、迷わず冷凍保存を選びましょう。正しい手順で冷凍すれば、採れたての風味や食感を損なうことなく、約1ヶ月間、その美味しさを楽しむことが可能です。

- さやから丁寧に豆を取り出します。傷のある豆や虫食いの豆はこの段階で取り除きます。

- 沸騰したたっぷりのお湯に、塩を少々(お湯1リットルに対し小さじ1程度)加えます。

- 豆を入れ、1分〜1分半ほど、少し硬さが残る程度に茹でます。この「ブランチング」という加熱処理が、変色の原因となる酵素の働きを止め、鮮やかな緑色を保つ秘訣です。

- 茹で上がったらすぐにザルにあげ、氷水などの冷水に取って一気に冷やします。余熱で火が通り過ぎるのを防ぎ、食感を良くします。

- 粗熱が完全に取れたら、キッチンペーパーなどを使い、豆の表面の水気を一粒一粒丁寧に、しかし優しく拭き取ります。水分が残っていると霜の原因となり、品質が劣化します。

- 冷凍用の保存袋に、なるべく平らになるように入れ、袋の中の空気をしっかりと抜いてから口を閉じ、冷凍庫で急速に凍らせます。

この一手間をかけることで、使いたいときに凍ったままスープや炒め物、ご飯に加えることができ、非常に便利です。採れたての味を、いつでも手軽に食卓で再現できます。

発芽したグリーンピースは食べられる?

さやを剥いてみたら、中の豆から白い根のようなものが伸びていて驚いた、という経験があるかもしれません。家庭菜園では時折見られる光景ですが、この「発芽したグリーンピース」が食べられるのかどうか、不安に思う方も多いでしょう。

結論から言うと、カビが生えたり、異臭がしたり、表面にぬめりがあったりするなど、明らかに腐敗のサインがなければ、食べても健康上の問題はないとされています。じゃがいもの芽に含まれるソラニンのような、天然毒素を持っているわけではありませんので安心してください。

ただし、発芽しているということは、豆が持つ栄養分(糖やでんぷん)を、成長のためのエネルギーとして使い始めている状態です。そのため、食味には以下のような変化が生じています。

- 風味や甘みの低下:美味しさの元である糖分が消費されているため、甘みが少なく、味が薄く感じられます。

- 食感の変化:豆の水分が発芽に使われるため、みずみずしさが失われ、少し硬くパサついた食感になっていることがあります。

発芽したグリンピースを食べる際は、たとえ安全であっても、必ず十分に加熱調理してください。生食は避けましょう。また、少しでも見た目や臭いにおかしいと感じた場合は、躊躇せず廃棄することが賢明です。発芽している状態は、鮮度が落ちている明確なサインであり、味の面では通常の新鮮なグリンピースに大きく劣ることを理解しておく必要があります。

ちなみに、エンドウの若い芽や茎をスプラウトとして食用にしたものが、スーパーでもおなじみの「豆苗(とうみょう)」ですが、さやの中で発芽した芽を同じように食べるのは一般的ではありません。基本的には、発芽していない、適期に収穫された新鮮な豆を食べるのが最も美味しく、安全と言えるでしょう。

最適なグリンピースの収穫時期の総まとめ

この記事では、グリンピースの収穫時期の正確な見極め方を中心に、種まきから収穫後の保存に至るまで、家庭菜園で成功するための知識を網羅的に解説してきました。採れたての格別な味を食卓で楽しむために、最後に重要なポイントをリスト形式で振り返ります。

- グリンピースは実を食べるためのえんどう豆の一種

- 栽培は小さな苗で冬越しさせ収量を確保する秋まきが一般的

- つるが伸びてきたらネットや支柱を立てて成長をサポートする

- 肥料は窒素過多による「つるボケ」に注意しリン酸とカリを重視する

- 収穫の最適なタイミングはさやの膨らみと表面のうっすらとしたシワで判断

- さやがパンパンに膨らみツヤが少しなくなるのも重要な収穫サイン

- 収穫は株を傷つけないよう清潔なハサミで行うのが基本

- こまめに収穫することで株の負担を減らし結果的に収穫量を増やす

- 収穫が遅れると豆の糖分がでんぷんに変わり甘みが減って硬くなる

- 収穫が遅れた豆はポタージュや煮込み料理などで美味しく活用できる

- 収穫後は糖度の低下が早いため迅速に処理することが重要

- 短期保存はさや付きのまま湿らせた紙で包み冷蔵庫の野菜室へ

- 長期保存は1分半ほど硬めに塩茹でしてから冷凍するのがおすすめ

- 発芽した豆は腐敗がなければ食べられるが風味は大きく落ちる

- 最高の味を享受するには採り遅れず適期に収穫することが最も大切