家庭菜園の主役級野菜として、多くの人に愛されている大根。自分で丹精込めて育てた大根は、採れたての瑞々しさや風味の豊かさが格別ですよね。しかし、その一方で「大根の収穫までの日数は具体的にどれくらいかかるのだろう?」「収穫時期の見極め方がいまいち分からず、気づいたら味が落ちていた」といった栽培に関する悩みの声も少なくありません。適切な種まき時期を逃してしまったり、収穫遅れで中がスポンジ状の「す入り」になってしまっては、せっかくの努力が水の泡です。この記事では、家庭菜園初心者の方が陥りがちな失敗を避け、確実に美味しい大根を収穫できるよう、収穫までの日数を基軸に、栽培の全工程を徹底的に深掘りして解説します。肥料は何回与えるのが最適か、葉の色で判断できる肥料不足のサイン、多くの人が悩む大根が太くならない原因といった栽培中の具体的なトラブルシューティング、さらには収穫後の品質を長く保つための正しい保存方法、そして意外と知られていない、隣に植えてはいけない野菜の組み合わせまで、あなたのあらゆる疑問に答える、まさに大根栽培の決定版です。

この記事で分かること

- 品種や栽培時期による収穫日数の具体的な違いが理解できる

- 収穫のベストタイミングを知らせる葉や根のサインが正確にわかる

- 初心者が失敗しないための土づくりから間引きまでのコツが身につく

- 収穫後の大根を長期にわたって美味しく保つための最適な保存方法がわかる

大根の収穫までの日数の目安と見極め方

このセクションでは、大根栽培の核心とも言える「収穫」に焦点を当てます。収穫までの日数はあくまで目安であり、日々の観察を通じて最適なタイミングを見極めることが最も重要です。品種ごとの特性や、栽培時期による生育スピードの違い、そして収穫が早すぎたり遅すぎたりした場合のリスクについて、詳しく見ていきましょう。

- 品種や季節による収穫時期の違い

- 栽培暦で見る最適な種まき時期

- 葉の状態でわかる収穫サインの見極め

- 収穫遅れによる「す入り」のリスク

- 収穫した大根の鮮度を保つ保存方法

品種や季節による収穫時期の違い

大根の収穫までにかかる日数は、どの品種を選ぶか、そしてどの季節に栽培するかによって、驚くほど大きく変動します。一般的に、種まきから収穫に至るまでの期間は約50日から100日程度と、倍近い幅が存在します。この日数の違いをあらかじめ理解し、自分の菜園計画に合った品種を選ぶことが、美味しい大根を確実に手にするための最初の重要なステップとなります。

栽培時期は、大きく分けて「秋まき」と「春まき」の2シーズンに分類され、それぞれ生育環境が異なるため収穫までの期間も自ずと変わってきます。気候が穏やかで病害虫の活動も落ち着く「秋まき」は、生育トラブルが少なく、じっくりと大きく甘い大根が育ちやすいため、特に家庭菜園初心者の方には最適なシーズンと言えるでしょう。

市販されている大根の種の袋には、必ず「収穫目安」や「栽培適期表」が記載されています。これをチェックするのが最も確実な方法です。ただし、その年の気候(猛暑や冷夏など)によって生育スピードは前後するため、あくまで基本的な目安として捉え、日々の大根の様子を愛情を持って観察することが何よりも大切ですよ。

品種群と季節ごとの収穫日数の目安

大根は収穫までの日数によって「極早生(ごくわせ)」「早生(わせ)」「中生(なかて)」「晩生(おくて)」といった品種群に分類されます。それぞれの特性と、季節ごとの一般的な収穫日数の目安を以下の表に詳しくまとめました。あなたの栽培計画を具体的に立てる際の、信頼できる羅針盤としてご活用ください。

| 栽培時期 | 種まき時期(中間地) | 収穫までの日数(目安) | 特徴と代表的な品種群 |

|---|---|---|---|

| 秋まき(冬どり) | 8月下旬~9月中旬 | 約60日~100日 | 気温が徐々に下がる環境でじっくり生育するため、根に糖分が蓄積されやすく、甘みが強くみずみずしい大根になります。病害虫のリスクも少なく、家庭菜園に最も適した時期です。(代表品種:青首大根全般、三浦大根など) |

| 春まき(初夏どり) | 3月中旬~4月上旬 | 約50日~70日 | 日照時間が長くなり気温が上昇するにつれて、生育スピードが速まります。収穫が遅れると花芽が伸びる「とう立ち」を起こしやすいため、とう立ちしにくい晩抽性品種を選び、早めに収穫することが絶対条件です。(代表品種:おしん、天宝など) |

| 夏まき(秋どり) | 7月~8月上旬 | 約50日~60日 | 高温期に栽培するため、暑さに強く、病気にも耐性のある品種を選ぶ必要があります。台風などの気象リスクも考慮しなくてはなりません。(代表品種:献夏37号など) |

このように、栽培時期と品種の組み合わせによって、収穫までの道のりは大きく異なります。特に春まき栽培では、気温が10℃以下の低温に一定期間さらされると花芽が形成され、その後の高温・長日条件で「とう立ち」が促進されてしまいます。これを防ぐためにも、品種選びは慎重に行いましょう。

栽培暦で見る最適な種まき時期

大根栽培の成功確率を飛躍的に高める鍵は、「最適な種まき時期を厳守すること」に尽きると言っても過言ではありません。大根は比較的冷涼な気候を好む野菜であり、この適期をわずかに外すだけで、発芽率の著しい低下、根の肥大不良、病害虫の多発といった様々なトラブルを引き起こす直接的な原因となります。

栽培成功のために特に意識すべきなのは、発芽に最適な地温(20℃~25℃)と、その後の生育に最も適した気温(15℃~20℃)です。この二つの条件が完全に合致する理想的なタイミングを狙って種をまくことが、その後の健全な生育を約束します。

季節別・種まき時期の重要ポイント

秋まき: 8月下旬の種まきは、まだ残暑が厳しい時期と重なるため、発芽しても高温やアブラムシなどの害虫被害に遭いやすいというリスクがあります。逆に9月下旬以降にずれ込むと、根が十分に太る前に冬の厳しい寒さが到来し、生育が停止してしまう可能性があります。したがって、多くの品種で栽培適期とされる8月下旬から9月中旬が、リスクを最小限に抑えつつ最大の収穫を得るためのゴールデンタイムと言えます。

春まき: 春まきで最も警戒すべきは、前述の通り「とう立ち」です。種まきが早すぎると、発芽初期に低温に感応して花芽が形成され、春本番の暖かさと共に一気に花茎が伸びてしまいます。これを回避するためには、品種名の表示に「晩抽性(ばんちゅうせい)」や「YR(萎黄病抵抗性)」と記載されている、春まき専用の品種を選ぶことが成功への絶対的な秘訣です。

これらの情報はあくまで一般的な中間地(関東地方など)を基準としたものです。お住まいの地域が寒冷地か温暖地かによって適期は前後します。信頼できる情報源として、お使いになる種の袋の裏面に記載されている地域別の播種適期カレンダーを必ず確認し、それに従って計画を立ててください。

葉の状態でわかる収穫サインの見極め

土の中で静かに成長する大根は、収穫の適切なタイミングが一見して分かりにくいと感じるかもしれません。しかし、ご安心ください。大根は、地上部に見える葉の状態を通じて、私たちに明確な収穫サインを送ってくれています。このサインを正確に読み取ることが、最高の状態で収穫するための重要なスキルです。

最も信頼性が高く、分かりやすいサインは、株の外側に位置する葉の劇的な変化です。生育が旺盛な時期には、空に向かって力強く立ち上がっていた葉が、収穫期を迎えると、その役目を終えたかのようにだらんと垂れ下がり、地面に接するようになります。これは、根に最大限の栄養が蓄えられ、葉の成長から根の成熟へと完全にフェーズが移行したことを示す、決定的な合図なのです。

収穫のベストタイミングを見極める3つのチェックポイント

- 外側の葉が放射線状に垂れ下がっているか?

これが最も重要なサインです。葉が美しく放射線状に広がり、地面にだらしなく付くようになってきたら、収穫適期の始まりです。 - 中心部の新しい葉が横に開いてきているか?

株の中心から新たに出てくる葉が、上へ伸びるのではなく、横方向に開いて株全体が平たく見えるようになったら、根の肥大が最終段階に近づいている証拠です。 - 根の肩の部分は十分に太り、張りがあるか?

青首大根をはじめとする多くの品種は、成長すると地上に根の上部(通称「肩」)がせり出してきます。この部分の直径が品種ごとの標準サイズ(一般的な青首大根で6cm~7cm)に達し、表面にハリとツヤがあれば、中身が充実している証拠と言えます。

これらのサインが複数、同時に確認できるようになったら、まさに収穫の絶好機です。もし判断に迷う場合は、「試し掘り」として1本だけ収穫し、その大きさや断面の瑞々しさを確認してみるのが最も確実な方法です。この試し掘りによって、残りの大根全体の収穫タイミングを正確に予測することができます。

収穫遅れによる「す入り」のリスク

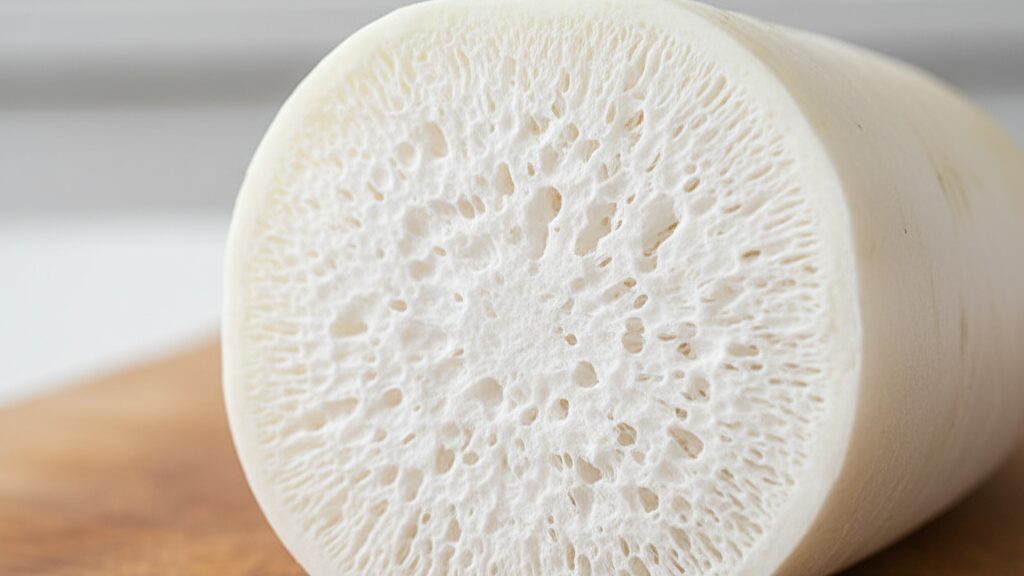

収穫サインが明確に出ているにもかかわらず、「もう少しだけ大きくしたい」という欲から収穫を先延ばしにしてしまうと、大根の品質と食味は取り返しのつかないほど低下する可能性があります。その最も代表的で深刻な現象が、「す入り」です。

「す入り」とは、大根の内部組織に微細な空洞が無数にできてしまい、まるでスポンジのようにスカスカの状態になってしまう生理障害を指します。これは、根の肥大成長が完全に止まった後、根に蓄えられていたはずの水分や栄養分が、生命維持のために葉へと逆流し、根の細胞自体が老化・崩壊してしまうために起こる現象です。農林水産省のウェブサイトでも、野菜の品質低下の一例としてこのような生理障害が解説されています。(出典:農林水産省「だいこんの中が空洞になっています。」)

収穫遅れが招く致命的なデメリット

す入り: 最大のデメリットです。食感がパサパサ、スカスカになり、大根特有のジューシーさが完全に失われます。また、味が染み込みにくくなるため、おでんや煮物といった料理には全く不向きになります。

裂根(れっこん): 成熟しきった状態で大雨などが降ると、根が急激に水分を吸収し、その膨張圧力に耐えきれず表面に亀裂が入ってしまうことがあります。見た目が損なわれるだけでなく、亀裂から雑菌が侵入し、腐敗の原因にもなります。

とう立ち: 特に春まき栽培において、収穫が遅れると気温の上昇と共に花芽のついた茎(花茎)が伸びてきます。こうなると、全ての栄養が花を咲かせるために使われ、根は木のように硬く筋張ってしまい、食用には適さなくなります。

一度「す」が入ってしまった大根は、残念ながらどのような調理法を用いても元の美味しい状態に戻ることはありません。特に生育スピードが速い春まきや夏まきの大根は「す入り」が起こりやすいため、「まだ少し小さいかな?」と感じるくらいのタイミングで、むしろ早めに収穫する勇気を持つことが、最終的に美味しい大根を味わうための最も重要なコツなのです。

収穫した大根の鮮度を保つ保存方法

丹精込めて育て、最高のタイミングで収穫した大根も、その後の保存方法を誤ると、驚くほど早く鮮度を失ってしまいます。採れたての美味しさを一日でも長く楽しむためには、収穫直後の適切な処理が極めて重要になります。

まず、収穫したらすぐに行うべき最も大切なポイントは、葉を根の付け根から速やかに切り落とすことです。葉が付いたままの状態では、葉の蒸散作用によって根の水分と栄養分が容赦なく奪われ続け、わずか1〜2日で根がしなびてしまう直接的な原因となります。

切り落とした葉は、実は根の部分よりも栄養価が高いとされる、非常に優れた緑黄色野菜です!β-カロテンやビタミンC、カルシウムなどが豊富に含まれています。捨ててしまうのは非常にもったいないので、細かく刻んでじゃこと炒めて作る「ふりかけ」や、お味噌汁の具、さっと茹でておひたしにするなど、ぜひ余すところなく活用してくださいね。

保存したい期間に応じた最適な方法

大根をどれくらいの期間保存したいかによって、最適な方法は異なります。用途と期間に合わせて使い分けましょう。

短期保存(1~2週間目安): 冷蔵庫での保存

葉を切り落とした大根を、乾燥を防ぐために1本ずつ丁寧に新聞紙かキッチンペーパーで包みます。その上でポリ袋に入れ、口を軽く縛ってから冷蔵庫の野菜室で立てて保存します。このひと手間で、水分の蒸発を大幅に抑えることができます。もし使いかけでカットした場合は、切り口が空気に触れないよう、ぴったりとラップをしてから保存しましょう。

長期保存(1ヶ月以上目安): 土の中での保存(土中貯蔵)

もし畑や庭にスペースがあれば、古くから伝わる「土中貯蔵」が最も長持ちする方法です。深さ30cm~50cmほどの穴を掘り、葉を切り落とした大根を、新聞紙で包んでから立てるか横にして埋めます。複数本を保存する場合は、大根同士が触れ合わないように少し間隔をあけるのがポイントです。この方法であれば、気温の低い冬場なら春先まで新鮮な状態を保つことが可能です。

ただし、どれだけ上手に保存しても、収穫した瞬間から少しずつ風味は落ちていきます。採れたてならではの、あの感動的な瑞々しさと味わいは、何物にも代えがたいものです。できる限り新鮮なうちに、様々な料理でその味を堪能することをお勧めします。

大根の収穫までの日数を左右する育て方のコツ

収穫までの日数を守り、計画通りに立派な大根を育てるためには、日々の管理作業、特に栽培の初期段階が非常に重要になります。このセクションでは、初心者の方がつまずきやすいポイントを中心に、種まきから肥料の与え方、そして畑の環境づくりに至るまで、具体的な育て方のコツを詳しく解説していきます。

- 初心者でも簡単な大根の育て方

- 大根が太くならない原因と土づくりの基本

- 追肥のタイミングと肥料は何回必要か

- 葉の色でチェックする肥料不足のサイン

- 連作障害を避けて隣に植えてはいけないもの

初心者でも簡単な大根の育て方

大根栽培は、いくつかの基本的なポイントさえしっかりと押さえれば、家庭菜園が初めての方でも決して難しいものではありません。ここでは、栽培のスタートラインである「種まき」から、健全な一本を育てるための「間引き」までの、最も重要な初期作業の流れを具体的に解説します。

大根の命である主根は、地中でまっすぐ深く伸びていく性質を持っています。この主根の先端が傷つくと又根の原因になるため、苗を植え替える栽培方法には向きません。そのため、育てたい場所の畑やプランターに直接種をまく「直まき(じかまき)」が、大根栽培における絶対の基本となります。

失敗しないための種まきと間引きの黄金手順

- 種まき:まず、支柱などを使って深さ1.5cmほどのまき穴を、株と株の間が25~30cmになるように作ります。1つの穴に対して5~6粒の種を、種同士が重ならないよう注意しながら、円を描くようにパラパラとまくのがコツです。こうすることで、間引きの際に互いの根が絡み合うのを防げます。

- 覆土と水やり:種の上に1cmほどの厚さで、周りの土を優しくかけます。その後、手のひらで上から軽く押さえて(これを「鎮圧」と言います)、土と種をしっかりと密着させます。これにより、種が水分を吸収しやすくなり、発芽が揃いやすくなります。最後に、ハス口をつけたジョウロでたっぷりと水やりをします。

- 1回目の間引き:種まきから数日後、双葉が完全に開いたら、最初の間引きを行います。双葉の形が歪なものや、極端に小さいものを指でつまんで引き抜き、形の良いものを3本残します。

- 2回目の間引き:本葉が2~3枚に成長したら、2回目の間引きです。生育の勢いに差が出てくる頃なので、中間の生育具合のものを2本残すようにします。

- 3回目の間引き(最終):本葉が6~7枚まで大きく育ったら、最後の間引きです。最も葉の色が良く、病害虫の被害がなく、まっすぐと力強く育っている理想的な1本だけを残し、これを収穫まで育て上げます(これを「1本立ち」と言います)。

間引きを行う際、残したい株の根を傷つけてしまうのが心配な場合は、引き抜く代わりに清潔なハサミを使って地際で切り取るのが安全で確実な方法です。間引いた若い葉や根は「間引き菜」と呼ばれ、柔らかくて栄養満点。おひたしや味噌汁の具、サラダなどで、栽培の過程も美味しく楽しみましょう。

大根が太くならない原因と土づくりの基本

「一生懸命育てたのに、葉ばかりが青々と茂って、肝心の根が全然太ってくれない」「収穫してみたら、根が二股や三股に分かれていてガッカリした」というのは、大根栽培で最もよく聞かれる失敗談です。これらの残念な結果を招く原因の、実に9割以上が栽培前の「土づくり」にあると言っても過言ではありません。

古くから伝わる「大根十耕(だいこんじっこう)」という格言が示すように、大根を上手に育てるためには、畑を10回も耕すくらいに丁寧な土の準備が何よりも大切だとされています。まっすぐで、白く美しい肌の理想的な大根を育てるためには、その主根が地中で何のストレスも感じることなく、スムーズに伸びていける、ふかふかで柔らかい極上の土壌環境を用意してあげることが不可欠なのです。

大根の生育を阻害する「NG土壌」の三大原因

- 物理的な障害(土が硬い・石や塊がある):耕し方が浅かったり、土の中に石や前作の根、粘土の塊などが残っていたりすると、伸びてきた大根の繊細な先端部分がそれにぶつかり、成長点が傷つきます。その結果、根がそれを避けようとして「又根(またね)」と呼ばれる二股や三股の奇形根になってしまいます。

- 化学的な障害(未熟な堆肥の使用):完熟していない牛糞や鶏糞などの堆肥を土に混ぜ込むと、土の中で発酵が続き、有毒なガスが発生したり、肥料成分が急激に分解されたりします。これが直接根に触れると、生育障害を引き起こし、又根や表面のザラつきの原因となります。

- 土壌の酸度(pH)の不適合:大根はpH5.5〜6.5の弱酸性から中性の土壌を好みます。日本の土壌は酸性に傾きがちなので、事前の調整が重要です。酸性が強すぎると、生育不良や病気の原因となります。

これらの失敗を避けるため、種まきの最低でも2週間以上前には、畑をスコップやクワで深さ30cm以上まで念入りに耕し、石や土の塊、雑草の根などを根気強く取り除いておきましょう。堆肥は、ホームセンターなどで販売されている「完熟」と明記されたものを使い、土と均一になるよう、しっかりと混ぜ合わせておくことが極めて重要です。この地道な作業こそが、美しく美味しい大根への一番の近道です。

追肥のタイミングと肥料は何回必要か

大根の健全な生育には、もちろん適切な量の肥料が欠かせません。しかし、良かれと思って肥料を与えすぎるのは逆効果です。特に、葉の成長を促す「窒素」成分が多すぎると、地上部の葉ばかりが過剰に茂ってしまい、肝心の根の肥大に栄養が回らなくなる「葉ボケ(つるボケ)」という状態に陥りがちです。これは、収穫量が減るだけでなく、根の味や品質を損なう原因にもなります。

効率的かつ効果的に栄養を供給するため、追肥は生育ステージ、特に「間引き」のタイミングに合わせて合計2回行うのが一般的です。栽培開始前の土づくりの際に、元肥(もとごえ)として緩やかに効果が持続する肥料をしっかりと土に混ぜ込んでおけば、この2回の追肥で収穫まで必要な栄養を十分に賄うことができます。

追肥のベストタイミングと施肥方法

1回目の追肥:2回目の間引きを行い、株を2本立ちにした直後が最初のタイミングです。この時期は、これから本格的に葉を広げ、成長を加速させるための栄養が必要になります。

2回目の追肥:3回目の間引き(最終間引き)を終え、1本立ちにした直後が2回目のタイミングです。この追肥は、葉の成長から根の肥大へと、栄養の使われ方が切り替わる非常に重要な時期の栄養補給となります。

施肥方法:肥料は、株の周りに化成肥料(N-P-Kが8-8-8など同等のもの)をパラパラと円を描くようにまきます。その後、クワや小さな熊手で土の表面と軽く混ぜ合わせながら、株がぐらつかないように株元に土を寄せてあげます。この一連の作業を「中耕・土寄せ」と呼び、雑草の発生を抑え、土壌の通気性を良くし、根の健全な発育を促す重要な効果もあります。

肥料を施す際に最も注意すべき点は、肥料の粒が直接大根の株の根元や葉に触れないようにすることです。肥料が直接触れると、濃度が高すぎて細胞が傷つき、「肥料焼け」と呼ばれる生育障害を起こす可能性があります。必ず株から5cmほど離れた場所にまくように細心の注意を払いましょう。

葉の色でチェックする肥料不足のサイン

「指示通りに追肥はしたけれど、本当に栄養は足りているのだろうか?」と、栽培中に不安を感じることもあるでしょう。実は、大根は自身の健康状態、特に栄養バランスについて、葉の色や生育の様子を通じて私たちに分かりやすいサインを送ってくれています。このサインを早期に察知し、適切に対応することが、生育不良を防ぐ上で非常に重要です。JA全農のウェブサイトでも、作物の生育診断の一環として葉の状態を観察することの重要性が説かれています。(出典:JAグループ「生育診断のポイント」)

まず、健全に育っている大根の葉は、品種にもよりますが、生命力あふれる鮮やかな緑色をしています。もし肥料、特に植物の体を作る上で重要な三大要素(窒素・リン酸・カリ)が不足してくると、葉の色が全体的に黄色っぽく、薄くなってくるという典型的なサインが現れ始めます。これは、根を大きく太らせるためのエネルギー源が枯渇し始めている危険な兆候です。

見逃してはいけない!大根からのSOSサイン

サイン:

- 葉の色が、特に下の方の古い葉から黄色っぽく変色し始めている。

- 葉全体の緑色が薄く、なんとなく元気がない。

- 周りの株と比べて、明らかに生育が遅れている。

考えられる原因:

- 窒素不足:葉が全体的に黄化する場合に最も考えられます。

- カリウム不足:葉の縁から黄色く変色し、次第に枯れたようになってきます。

すぐに行うべき対策: 規定の追肥タイミングを待たずに、このようなサインが見られた場合は、速やかに化成肥料を少量追肥して栄養を補給しましょう。より即効性を求める場合は、水で薄めて使うタイプの液体肥料を、水やりの代わりに与えるのが非常に効果的です。ただし、焦って一度に大量に与えると根を傷める原因になるため、必ず規定の希釈倍率を守って使用してください。

逆に、葉の色が不自然なほど濃い深緑色で、葉ばかりが大きく茂りすぎている場合は、肥料(特に窒素成分)が過多になっている可能性があります。その場合は、その後の追肥を控えめにするか、中止するなど、常に大根の状態を観察しながら柔軟に対応することが、栽培上手への道です。

連作障害を避けて隣に植えてはいけないもの

大根は、キャベツやハクサイなどと同じ「アブラナ科」に属する野菜です。同じ場所で、同じ科の野菜を続けて栽培すると、土壌中の特定の病原菌や害虫が異常に増殖し、土壌養分のバランスも偏ることで、次第に生育が悪くなっていく「連作障害」という現象が発生しやすくなります。

この連作障害を回避するためには、一度アブラナ科の野菜を育てた場所では、最低でも2~3年はイネ科やマメ科、ナス科といった他の科の野菜を育てるという「輪作(りんさく)」を計画的に行うことが、持続可能な家庭菜園の鉄則です。

連作や近くに植えるのを避けるべき野菜(アブラナ科の仲間)

キャベツ、ハクサイ、ブロッコリー、カリフラワー、カブ、小松菜、チンゲンサイ、水菜、ラディッシュなど。

これらの野菜を大根の隣に植えたり、前年にこれらの野菜を育てた場所に大根を植えたりすると、アブラナ科野菜を特異的に侵す土壌病害である「根こぶ病」や、アブラムシ、コナガといった共通の害虫が大量に発生するリスクが飛躍的に高まります。

コンパニオンプランツを味方につけよう

その一方で、異なる種類の植物を近くに植えることで、互いの生育に良い影響を与え合う「コンパニオンプランツ(共栄作物)」という考え方があります。これをうまく活用することで、農薬に頼らずとも病害虫を抑制し、大根の健全な生育を助けることができます。

マリーゴールド:コンパニオンプランツの代表格です。根から分泌される物質が、大根の根に寄生して生育を阻害する有害な「ネグサレセンチュウ」を遠ざける効果があると広く知られています。大根の畝の間に植えるだけで、土壌環境の改善が期待できます。

ニンジンやレタス:大根とニンジンは互いの害虫(アブラムシやアゲハの幼虫など)が嫌う香りを放つため、混植することで害虫の飛来を抑制する効果が期待できます。

エダマメやインゲン(マメ科):根に共生する根粒菌が、空気中の窒素を固定して土壌を肥沃にするため、後作の大根の生育を助けます。

適切な輪作計画を立て、コンパニオンプランツを賢く取り入れることで、化学農薬への依存を減らし、より安全で健康な大根を育てることが可能になります。自然の力を借りた、賢い菜園づくりを目指しましょう。

大根の収穫までの日数を理解して栽培しよう

- 大根の収穫までの日数は品種や季節により約50~100日が目安

- 家庭菜園では病害虫が少なく育てやすい秋まきがおすすめ

- 収穫のサインは外側の葉が垂れ下がり根の肩が太ること

- 収穫遅れは「す入り」や「裂根」の原因になるため早めの収穫を心掛ける

- 収穫後は葉をすぐに切り落とし新聞紙に包んで冷蔵保存する

- 長期保存は土の中に埋める方法が効果的

- 栽培は植え替えをしない直まきが基本

- ふかふかで柔らかい土づくりが形の良い大根を育てる最大のコツ

- 又根を防ぐには土の中の石や未熟な堆肥を取り除くことが重要

- 追肥は間引きに合わせ計2回行うのが一般的

- 肥料の与えすぎは根が太らない「葉ボケ」の原因になるので注意

- 葉の色が薄く黄色っぽいのは肥料不足のサイン

- アブラナ科野菜の連作は「連作障害」を引き起こすため避ける

- マリーゴールドはセンチュウ対策として良いコンパニオンプランツになる

- 種袋に記載された栽培スケジュールを確認し計画的に育てることが成功への近道